Tandis que les Monty Python faisaient une apparition fracassante en Angleterre, la comédie américaine connaissait un renouvellement très important avec des cinéastes irrespectueux formés à l’école de Broadway.

Le début des années 70 semble avoir marqué une nette rupture avec la tradition comique hollywoodienne, la plupart des acteurs et des réalisateurs qui en avaient assuré la réussite ayant disparu des écrans. Parmi les réalisateurs, seul avait pratiquement survécu aux années 50 et 60 le toujours actif et brillant Billy Wilder. Mais si l’on excepte Avanti ! (1972), une délicieuse comédie sentimentale tournée en Italie, mais qui n’eut guère de succès, la vérité oblige à dire que le prestigieux réalisateur n’a guère eu la possibilité de se renouveler au cours de cette décennie, allant jusqu’à porter à l’écran, avec un indéniable brio, certes, un vieux cheval de bataille des scènes de Broadway, Spéciale première (The Front Page, 1974).

Le retour de Jerry Lewis

Décédé en 1972, Frank Tashlin avait fait une carrière souvent brillante dans les années 50 et 60. Lui qui avait dirigé pour la dernière fois Danny Kaye dans Les Pieds dans le plat (The Man From the Diner’s Club, 1963) avait signé sa dernière œuvre avec La Marine en folie (The Private Navy of Sergeant O’Farrell, 1968), l’un des meilleurs films de la dernière période de Bob Hope. Ce dernier fit une ultime apparition à l’écran, l’année même de la mort de Tashlin, dans Cancel My Reservatton (1972).

Pour Jerry Lewis, les années 70 ont été marquées par une sorte de silence, voire par une impuissance à résoudre certains problèmes d’ordre personnel. La décennie avait cependant remarquablement débuté pour lui avec Ya, ya, mon général (Ja Ja Mein General ! But Which Way to the Front ?, 1970), qui était en fait l’aboutissement de sa production des années 60. Il fallut attendre très exactement dix ans pour le voir revenir avec une comédie digne de sa meilleure période, Au boulot Jerry (Hardly Working, 1980), dans laquelle il faisait un clown qui, réduit au chômage, éprouvait les plus grandes peines du monde à s’habituer à de nouveaux emplois. Avec des éléments introspectifs et autobiographiques encore plus appuyés, il devait récidiver avec T’es fou, Jerry (Smorgasbord, 1983), dont les spectateurs français ont eu la chance de voir une séquence coupée aux États-Unis, celle où Jerry Lewis assiste à la projection désastreuse de l’une de ses propres réalisations.

Le seul grand acteur comique anglo-saxon dont le succès ne se soit jamais démenti a été sans conteste Peter Sellers qui, sous la direction de son complice Blake Edwards, a poursuivi avec bonheur les inénarrables aventures de l’inspecteur Clouseau dans Le Retour de la panthère rose (The Return of the Pink Panther, 1975), Quand l’inspecteur s’emmêle (The Pink Panther Strikes Again, 1976) et La Malédiction de la panthère rose (Revenge of Pink Panther, 1978).

Sexe et comédie

Blake Edwards, quant à lui, devait briller tout particulièrement dans un genre qu’il avait toujours affectionné, à savoir la comédie loufoque fondée sur les fantasmes érotiques les plus délirants : il fit merveille avec Elle (Ten, 1979), S.O.B. (1981) et Victor Victoria (1982). La « sex comedy », selon la formule en usage dans les pays anglo-saxons, eut une grande fortune à Hollywood à cette époque. Un bon exemple en a été offert par un film de Herbert Ross adapté d’une pièce de Bill Manhoff, La Chouette et le Pussycat (The Owl and the Pussycat, 1970), dans lequel George Segal, en petit écrivain raté, était aux prises avec une volcanique péripatéticienne interprétée par Barbra Streisand. Dans un mode plus nuancé et même mélancolique, George Segal donna ensuite toute la mesure de son talent dans une charmante comédie de Melvin Frank où il jouait aux côtés de Glenda Jackson, Une Maîtresse dans les bras… une femme sur le dos ! (A Touch of Class, 1973). Enfin, il fut excellent dans Les Choses de l’amour (Blume in Love, 1973), un film intelligent et sensible écrit et réalisé par Paul Mazursky, qui s’était révélé précédemment avec Bob et Carol et Ted et Alice (Bob & Carol & Ted & Alice, 1969), chronique satirique d’une bourgeoisie américaine confrontée à la licence sexuelle. Depuis, Paul Mazursky a livré un portrait intimiste, tout en finesse et en acuité, d’une femme soudainement abandonnée, La Femme libre (An Unmarried Woman, 1978), avec une superbe interprétation de Jill Clayburgh.

Ce fut toutefois le succès exceptionnel du Lauréat (The Graduate, 1967) qui fut à l’origine de cette vague de comédies « permissives », faisant par la même occasion de Mike Nichols l’un des cinéastes les plus en vue de sa génération. Malheureusement, Mike Nichols ne devait pas connaître la même réussite avec le laborieux Catch 22 (1970), d’après un roman de Joseph Heller dont la transposition à l’écran constituait il est vrai une gageure, et moins encore avec Ce plaisir qu’on dit charnel (Carnal Knowledge, 1971), dont Jean Tulard dit que les audaces « ne sont que des pétards mouillés ». En définitive, le meilleur film de Mike Nichols reste probablement The Fortune (1975), une farce sans prétention située dans les années 1920, avec Jack Nicholson et Warren Beatty dans les rôles de deux minables et calamiteux débutants dans la carrière du crime.

Avant de réaliser des films, Mike Nichols avait déjà acquis une certaine réputation à Broadway avec des sketches satiriques où il avait pour partenaire Elaine May, qui fit elle-même une intéressante carrière à l’écran et qui réalisa une bonne comédie interprétée par Walter Matthau, A New Leal (1971).

L’influence de Neil Simon

Depuis les années 60, le dramaturge Neil Simon dominait Broadway avec ses comédies et son influence fut bientôt grandissante à Hollywood, où l’on eut tendance à considérer que son nom était une garantie de succès commercial : c’est la raison pour laquelle pratiquement toutes ses œuvres ont été portées à l’écran. Il fut d’ailleurs l’adaptateur de ses propres pièces pour des films tels que Drôle de couple (The Odd Couple, 1968) de Gene Saks, Le Prisonnier de la 2e Avenue (The Prisoner of Second Avenue, 1974) de Melvin Frank ou Un cadavre au dessert (Murder by Death, 1976) de Robert Moore (metteur en scène de théâtre avec qui il avait longtemps travaillé à Broadway). Mais Neil Simon a également écrit plusieurs scénarios originaux, notamment pour Adieu, je reste (The Goodbye Girl, 1977) de Herbert Ross et Le Privé de ces dames (The Cheap Detective, 1978) de Robert Moore. Les qualités et les limites des scénarios de Neil Simon se trouvent parfaitement résumées par une comédie comme California Hôtel (California Suite, 1978) de Herbert Ross, qui procède d’un très brillant mélange de genres sans jamais atteindre à une véritable profondeur psychologique ou dramatique, à l’inverse des film d’un Blake Edwards, par exemple.

En réalité, le renouvellement de la comédie américaine est venu de trois auteurs formés à l’école de Sid Caesar, le créateur de la fameuse série télévisée Your Show of Shows, qui leur permit de cultiver une imagination véritablement débridée : Carl Reiner, Mel Brooks et Woody Allen.

Reiner, Brooks, Allen et les autres

Après avoir travaillé avec Sid Caesar, Carl Reiner s’était distingué en créant pour Dick Van Dyke une revue célèbre, « The Dick Van Dyke Show ». Pour ce même comédien, il écrivit également le scénario de deux films réalisés par Norman Jewison, Le Piment de la vie (The Thrill of It All, 1963) et Gare à la peinture (The Art of Love, 1965). Carl Reiner devint lui-même réalisateur en portant à l’écran un roman semi-autobiographique, Enter Laughing (1967), qui évoquait sur un mode burlesque les efforts d’un jeune homme pour percer dans le monde du show-business. Après The Comic (1969) et Where’s Poppa ? (1970), que la critique anglo-saxonne tient pour son meilleur film, Carl Reiner a connu un succès phénoménal à la fin des années 70 avec deux farces irrespectueuses et d’une grossièreté calculée, le désopilant Oh, God ! (1977), avec John Denver et le vétéran George Burns, et surtout Un vrai schnock (The Jerk, 1979), où le fantaisiste Steve Martin était irrésistible dans le rôle d’une sorte d’imbécile heureux entraîné dans une aventure picaresque et voltairienne.

Émule, lui aussi, de Sid Caesar, Mel Brooks a fait des débuts spectaculaires au cinéma en réalisant Les Producteurs (The Producers, 1967), extravagante et virulente satire de l’univers du théâtre américain. Dans les années 70, il s’est spécialisé dans la parodie, tour à tour cinglante et affectueuse, des grands genres cinématographiques hollywoodiens : le western avec Le shérif est en prison (Blazing Saddles, 1974) le film d’épouvante avec Frankenstein Junior (1974), le burlesque muet avec La Dernière Folie de Mel Brooks (Silent Movie, 1976), le thriller et l’angoisse avec Le Grand Frisson de Mel Brooks (High Anxiety, 1977), qui était d’ailleurs dédié à Alfred Hitchcock…

Interprète favori des films de Mel Brooks, Gene Wilder a entamé lui aussi une carrière de réalisateur, avec une indéniable réussite. On lui doit ainsi deux films où son expression vulnérable et névrotique se trouve comiquement confrontée à des situations d’une délectable absurdité, Le Frère le plus futé de Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes’ Smarter Brother, 1975) et Drôle de séducteur (The World’s Greatest Lover, 1977). Quant à Marty Feldman, fantaisiste britannique que Mel Brooks avait révélé au grand public international dans Frankenstein Junior, il fit de son côté une tentative intéressante avec Mon beau légionnaire (The Last Remake of « Beau » Geste, 1977), parodie savoureuse d’un classique de la mythologie hollywoodienne, dont trois versions avaient déjà été réalisées : Beau Geste (1927) de Herbert Brenon, avec Ronald Colman, Beau Geste (1939) de William A. Wellman, avec Gary Cooper, et Beau Geste le baroudeur (Beau Geste, 1966) de Douglas Reyes, avec Guy Stockwell. Il faut toutefois reconnaître que ni Gene Wilder ni Marty Feldman n’ont atteint à la rigueur cinématographique et dramatique qui caractérise les films de Mel Brooks. Leurs comédies sont très drôles, mais désordonnées et souvent décousues.

Largement influencée par la psychanalyse et l’humour juif new-yorkais, la nouvelle école comique hollywoodienne a indéniablement trouvé en Woody Allen son créateur le plus original, le plus fécond et le plus talentueux. Le troisième disciple de Sid Caesar, avant de réaliser son premier film, avait signé le scénario de Quoi de neuf Pussycat ? (What’s New Pussycat, 1965) de Clive Donner qu’il interprétait également aux côtés de Peter O’Toole, Romy Schneider et Capucine, et de Tombe le filles et tais-toi (Play It Again Sam, 1972) de Herbert Ross d’après sa propre comédie. Dans son émouvant personnage d’obsédé sexuel assoiffé de tendresse mais cruellement inadapté à la guerre des sexes, Woody Allen a fait montre d’un génie comique peu banal avec des films comme Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (Everything You Always Wanted to Know About Sex but Were Afraid to Ask, 1972), Guerre et Amour (Love and Death, 1975) et surtout Annie Hall (1977) qui, interprété par Diane Keaton, témoignait d’un approfondissement radical de ses thèmes et d’un instinct cinématographique digne des plus grands metteurs en scène du passé. Ensuite, Woody Allen se livra à de brillants exercices de style avec les ambitieux Intérieurs (Interiors, 1978) et Manhattan (1979), pour revenir ensuite, au grand soulagement de ses admirateurs, à sa meilleure veine comique dans Stardust Memories (1980) et Comédie érotique d’une nuit d’été (Midsummernight’s Sex Comedy, 1982). Parmi les nombreux épigones de la nouvelle comédie américaine, on peut citer John Belushi, jeune comédien mort à l’âge de trente-trois ans, en 1982, à la suite d’une overdose, et dont les films eurent une étonnante popularité aux Etats-Unis malgré (ou à cause de) leur extrême vulgarité, tel American College (National Lampoon’s Animal House, 1978) de John Landis.

Le triomphe des Monty Python

Après Ken Russel, Peter Watkins, Richard Lester et Kenneth Loach, le cinéma britannique a révélé peu de nouveaux talents dans les années 70, à l’exception tout de même de ces trois chefs-d’œuvre indépendants que sont Winstanley (1975) de Kevin Brownlow, Private Road (1972) de Barney Platts-Mills et l’admirable Portrait d’enfance (My Childhood et My Ain’Folk, 1974) de l’Écossais Bill Douglas. Quant à la tradition comique, elle fut entièrement reprise par la télévision, avec des séries mêlant joyeusement la parodie à la caricature, le « nonsense » à la charge politique.

Seuls les Monty Python, venus de la télévision où ils s’étaient signalés par leur délire anarchiste avec une série intitulée Monty Python’s Flying Circus, ont réussi à s’imposer durablement au cinéma. Constitué de John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, Terry Gilliam et Neil Innes, ce groupe de redoutables farceurs, généralement formés dans les meilleures universités britanniques, a connu la gloire avec une transposition géniale des romans de la Table Ronde, Monty Python, sacré Graal ! (Monty Python and the Holy Grail, 1975), puis avec une désopilante et irrespectueuse parodie de l’Histoire sainte, Monty Python, la vie de Brian (Monty Python’s Life of Brian, 1979), qui eut de sérieux démêlés avec diverses églises et associations religieuses, très choquées, entre autres, par le chœur final des crucifiés du mont des Oliviers entonnant « Il faut prendre la vie du bon côté ». En 1983, les Monty Python ont même manqué de peu la Palme d’Or du Festival de Cannes, que les jurés furent très tenté d’attribuer à l’explosif Monty Python, le sen de la vie (Monty Python, the Maning of Life, 1983). [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

L’extrait

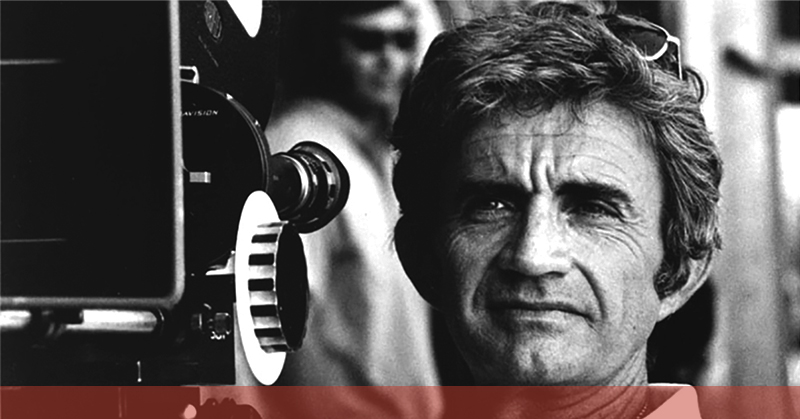

BLAKE EDWARDS

Blake Edwards a connu la célébrité en créant, avec Peter Sellers, l’inénarrable inspecteur Clouseau. Mais ce maître de la comédie américaine moderne a également exprimé une sensibilité tragique.

BILLY WILDER

Après une brillante carrière de scénariste, Billy Wilder, sans nul doute le meilleur disciple de Lubitsch, affronta la mise en scène avec une maîtrise éblouissante. On lui doit, en effet, quelques-uns des films qui marqué plusieurs décennies.

JERRY LEWIS ET DEAN MARTIN

Il est des associations bizarres et fructueuses : celle du suave séducteur Dean Martin et du pitre gagman Jerry Lewis est une des plus réussies du genre. A la radio, à la télévision, dans les boîtes de nuit et au cinéma, leur dynamisme et leurs bouffonneries déclenchaient des avalanches de rire, et, dans le monde entier, constituaient le divertissement n° 1 du samedi soir. Les 17 films qu’ils firent ensemble avant de se séparer définitivement en 1956 leur apportèrent la consécration internationale.

- CHRISTIAN-JAQUE : L’ÉLÉGANCE EN MOUVEMENT

- GINETTE LECLERC : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD LACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Histoire du cinéma