Au début des années 1960, le cinéma britannique se penche sans complaisance sur une société frappée d’un profond malaise moral. Mais le film d’évasion prospère avec les aventures de James Bond.

Au début des années 1960, le cinéma britannique a connu une évolution décisive, caractérisée par une volonté d’exprimer le profond malaise qui affectait une société dont la calamiteuse expédition de Suez, en 1956, avait ébranlé les bases politiques et morales les plus solidement établies. En contraignant le corps expéditionnaire franco-britannique à se retirer d’Égypte, les Américains et les Soviétiques avaient fait comprendre aux Anglais qu’ils avaient cessé d’être une puissance mondiale. Repliés sur leur insularité, ils pouvaient, dès lors, prendre conscience des mutations sociales dont le Royaume-Uni était le théâtre. Le cinéma eut un rôle de première importance dans cette redécouverte d’une réalité nationale largement conditionnée par l’émergence d’une nouvelle classe de jeunes issus de milieux populaires et animés par un sentiment de révolte.

Sous l’égide du Free Cinema

Héritiers des pionniers du Free Cinema, de l’école documentariste de Grierson et du néoréalisme italien, plusieurs cinéastes se sont trouvés associés au mouvement des « jeunes gens en colère » (John Braine, Kingsley Amis, Alan Sillitoe) et à l’avant-garde théâtrale dont les principaux représentants étaient John Osborne, Arnold Wesker et Harold Pinter. A cet égard, un film comme Room at the Top (Les Chemins de la haute ville, 1958) représente une période importante dans l’histoire du cinéma britannique. Réalisé par Jack Clayton, d’après un roman de John Braine, il évoque l’ascension sociale d’un modeste employé municipal dans une cité industrielle du Yorkshire. Beaucoup plus original et plus proche des idéaux du Free Cinema, le premier film de long métrage de Karel Reisz, Saturday Night and Sunday Morning (Samedi soir, dimanche matin, 1960), offre une peinture sans concession de la classe ouvrière.

Le film de Karel Reisz avait été produit par Tony Richardson, fondateur avec John Osborne de la Woodfall Films. Tony Richardson s’était attiré une grande notoriété avec The Entertainer (Le Cabotin, 1960), qui avait permis à Laurence Olivier de faire l’une de ses créations cinématographiques les plus impressionnantes. Le jeune cinéaste fut nettement plus fidèle au Free Cinema en réalisant A Taste of Honey (Un goût de miel, 1961), d’après la pièce de la jeune Irlandaise Shelagh Delaney. Entièrement tourné en extérieurs à Manchester, ce film, interprété par Rita Tushingham et Murray Melvin, évoque la rencontre d’un jeune homosexuel et d’une adolescente enceinte des œuvres d’un marin de race noire. Comme l’ont écrit Raymond Lefèvre et Roland Lacourbe : « Le scénario de Shelagh Delaney pouvait donner dans le mélodrame familial, avec mère indigne, beau-père odieux et gamine fugueuse. Rien de cela. Le tableau de la petite ville et l’approche des personnages sont d’une telle authenticité que le film ne tombe jamais dans la mièvrerie ou le larmoyant. » C’est d’une nouvelle de Sillitoe que Tony Richardson tira ensuite The Loneliness of the Long-Distance Runner (La Solitude du coureur de fond, 1962), qui reste l’une des œuvres les plus caractéristiques et les plus abouties de cette période. La révolte du héros, un jeune délinquant qui refuse de gagner la course qui oppose les pensionnaires d’un centre de rééducation à des fils de bonne famille, n’est plus ici seulement instinctive : mûrie et intériorisée, elle s’exprime de façon symbolique dans le refus du personnage d’accepter la règle d’un jeu institué par ceux qui l’oppriment. En effet, sa prise de conscience est associée à la vision rétrospective des conditions sociales et morales qui l’ont conduit à commettre un vol par effraction.

Récompensé par un Ours d’or au Festival de Berlin, A Kind of Loving (Un amour pas comme les autres, 1962) demeure l’une des œuvres les plus attachantes de John Schlesinger, cinéaste dont les préoccupations étaient alors assez proches de celles de ses collègues du Free Cinema. Ce film, dépourvu de romantisme et de vaine sentimentalité, réalisé avec une très grande franchise d’écriture, raconte l’histoire d’un couple d’ouvriers du nord de l’Angleterre pris au piège de la vie conjugale et condamné à l’amertume et à la médiocrité. Schlesinger devait confirmer son talent avec le curieux Billy Liar (Billy le menteur, 1963), où Tom Courtenay faisait un étonnant personnage d’employé des pompes funèbres qui, pour échapper à la monotonie et à la grisaille de son expérience quotidienne, se réfugiait dans les fantasmes d’une vie imaginaire.

Théoricien intransigeant et virulent du Free Cinema, auteur de remarquables documentaires de court métrage, Lindsay Anderson fit une entrée spectaculaire dans le film de long métrage avec This Sporting Life (Le Prix d’un homme, 1963), d’après un roman de David Storey, un fils de mineur qui avait joué dans une équipe de footballeurs professionnels afin de pouvoir se payer des études artistiques. Inspiré de l’expérience personnelle de l’écrivain, le film est une passionnante description des milieux sportifs professionnels et une étude psychologique menée tout en finesse et en pénétration. Paradoxalement, l’année même où Anderson donnait aux théories du Free Cinema leur expression la plus rigoureuse, Tony Richardson, lui, s’en évadait en réalisant Tom Jones (1963). En portant à l’écran le célèbre roman picaresque de Henry Fielding, le cinéaste renonçait aux paysages lugubres et pluvieux de l’Angleterre industrielle pour l’univers frénétique et bariolé du XVIIIe siècle. L’esprit du Free Cinema demeurait toutefois présent dans ce film, de par la volonté de Richardson et de John Osborne, auteur de l’adaptation, d’opposer le libertinage du héros au puritanisme de la société traditionnelle de son temps.

Les Américains à Londres

Transfuge de la télévision, Ken Russell allait être la grande révélation d’un cinéma britannique orienté par d’autres conceptions que celles du Free Cinema. Si son premier film, French Dressing (1964), souffrait d’un certain déséquilibre dans le mélange des styles, il n’en annonçait pas moins le prodigieux instinct parodique et caricatural dont allait faire montre quelques années plus tard ce cinéaste, le plus doué sans doute de sa génération. Mais, à l’approche du milieu de la décennie, ce sont deux cinéastes américains établis en Grande-Bretagne, Joseph Losey et Stanley Kubrick, qui vont occuper le devant de la scène. Dans The Servant (1963), Losey offrait une saisissante analyse des rapports de classes grâce à un scénario d’Harold Pinter adapté d’un roman de Robin Maugham. L’année suivante, il réalisait King and Country (Pour l’exemple, 1964), une œuvre dont l’individualisme tragique n’était pas sans ressemblance avec celui des « jeunes gens en colère », Quant à Stanley Kubrick, il livrait une désopilante et impitoyable parabole politique et philosophique dans Dr. Strangelove or How l Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Docteur Folamour, 1964). Parmi les œuvres les plus surprenantes de cette période, il convient enfin de mentionner It Happened Here (En Angleterre occupée, 1964), sorte de fiction historique dans laquelle le cinéaste Kevin Brownlow et l’historien militaire Andrew Mollo évoquent avec une précision documentaire diabolique l’occupation de la Grande-Bretagne par… les armées du IIIe Reich.

D’origine américaine mais animé d’un esprit subversif très britannique, Richard Lester fit un triomphe au Festival de Cannes avec une comédie remplie de fantasmes érotiques et de trouvailles formelles, The Knack… and How to Get it (Le Knack… ou comment l’avoir, 1965). Le succès de ce film marquait un tournant. Les capitaux américains envahissaient l’industrie cinématographique du Royaume-Uni et de nombreux cinéastes venaient de Hollywood pour y tourner leurs films : par exemple, William Wyler, Martin Ritt, Otto Preminger, Anthony Mann, Richard Brooks, Frank Tashlin ou Sidney Lumet. Ce dernier obtiendra même un prix au Festival de Cannes pour le scénario de The Hill (La Colline des hommes perdus, 1965), féroce peinture des mœurs militaires dans un camp disciplinaire anglais pendant la dernière guerre. Ce prix sera d’ailleurs contesté par la délégation britannique.

Les succès de l’industrie cinématographique

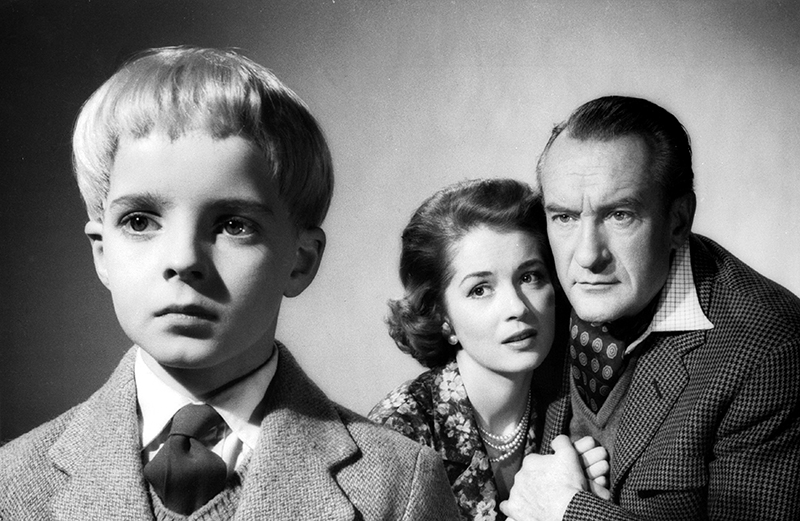

Tandis que les films inspirés du Free Cinema ou les premières réalisations de Ken Russell et de Richard, Lester donnaient une image tout à fait révolutionnaire de la civilisation britannique, les genres plus traditionnels continuaient de prospérer. C’est ainsi que les années 1960 débutèrent avec un film fantastique d’une originalité rare, The Village of the Damned (Le Village des damnés, 1960) de Wolf Rilla, Dans ce genre, cher aux spectateurs anglais, suivirent ensuite plusieurs œuvres de qualité comme La Nuit du loup-garou (The Curse of the Werewolf, 1961) et The Gorgon (La Gorgone, 1964) de Terence Fisher, ou The Face of Fu Manchu (Le Masque de Fu-Manchu, 1965) de Don Sharp. Quant à la comédie britannique classique, elle bénéficia d’un certain renouvellement grâce à l’excellent Nothing But the Best (Tout ou rien, 1964), de Clive Donner, où Alan Bates incarnait un jeune arriviste dont l’ascension sociale était allègrement constellée de crimes et d’escroqueries. Clive Donner fit également preuve d’une extrême impertinence en profanant les couleurs britanniques dans son extravagant What’s New, Pussycat ? (Quoi de neuf, Pussycat ? 1965), fantaisie freudienne dont le scénario n’était autre que de Woody Allen.

Dans le domaine du romantisme et de l’étrange, Jack Clayton a signé une manière de chef-d’ œuvre avec The Innocents (Les Innocents, 1961), superbe adaptation d’un roman de Henry James, « Tour d’écrou ». Photographié en noir et blanc par Freddie Francis et joué à la perfection par Deborah Kerr, ce film élégant et subtil n’a pas connu, en France, le succès qu’il méritait. Parmi les productions plus spectaculaires, dont le cinéma britannique se fit alors une spécialité, plusieurs titres doivent être rappelés : Tunes of Glory (Les Fanfares de la gloire, 1960) de Ronald Neame, Lawrence of Arabia (Lawrence d’Arabie, 1962) et Doctor Zhivago Le Docteur Jivago, 1965) de David Lean, ainsi que Becket (1964) de Peter Glenville, fastueuse transposition cinématographique de la pièce de Jean Anouilh servie par deux mémorables « numéros » de Richard Burton et Peter O’Toole.

Avec Peeping Tom (Le Voyeur, 1960) de Michael Powell, le cinéma britannique s’est enfin doté de l’un de ses plus beaux fleurons : ce thriller psychologique est un chef-d’œuvre d’intelligence cinématographique et un modèle de construction dramatique. Mais en attendant la seconde « vague » des jeunes cinéastes, avec Peter Watkins, Kenneth Loach et John Boorman, toute l’Angleterre va se passionner pour Doctor No (James Bond 007 contre Docteur No, 1962) de Terence Young, premier et prometteur épisode d’une série vouée à un succès sans précédent. Vingt ans après cette première célébration du personnage imaginé par Ian Fleming, ses aventures fabuleuses et sophistiquées se poursuivent toujours à l’écran ! [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

LA GRANDE ÉPOQUE DES STUDIOS EALING

Véritable pépinière de talents, les studios Ealing ont créé un style inimitable et spécifiquement anglais, contribuant ainsi brillamment au prestige du cinéma britannique de l’après-guerre.

LE CINÉMA BRITANNIQUE DES ANNÉES 1940

Pour le cinéma anglais, la période de l’après-guerre s’annonce faste. Grâce au dynamisme de producteurs comme Rank et Korda, la production nationale va concurrencer Hollywood sur le marché anglo-saxon.

- CHRISTIAN-JAQUE : L’ÉLÉGANCE EN MOUVEMENT

- GINETTE LECLERC : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD LACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Histoire du cinéma