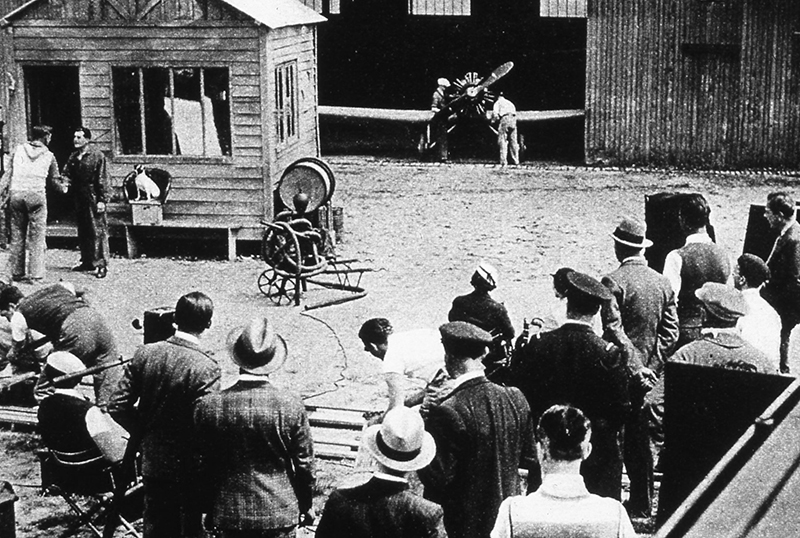

1933, Henri Decoin va réaliser enfin son premier film sans entraves. Directeur de versions françaises en Allemagne et en Italie, maître de la technique, sûr de bien conduire sa troupe de comédiens, il choisit comme thème : l’aviation. Il veut servir la propagande de l’aviation civile et, par la même occasion, exalter la jeunesse. Il atteint la quarantaine, proclame que « les metteurs en scène français sont des as, mais qu’ils ne sont pas libres, parce-qu’ils ont trop de métier » et conclut qu’« il faudrait des jeunes avec l’étincelle ». Rompant avec les habitudes d’alors et les servitudes des studios dont on ne s’évadait guère, il transporte sa troupe en extérieurs sur l’aérodrome de Toussus-le-Noble et commence le tournage de L’Avion blanc, puis change de couleur et rebaptise le film : Les Bleus du ciel, en hommage justement à cette jeunesse qu’il admire. Les « bleus du ciel » ce sont les apprentis pilotes, les aviateurs en herbe, les gamins de l’air. Son enthousiasme est convaincant et il obtient la participation d’une aviatrice chevronnée et réputée : Maryse Hilsz. Les Bleus du ciel constitue exactement ce que l’on appelle une entreprise sympathique : un sujet que Decoin connaît bien et dont il parle avec amour, des camarades pour le servir – sa femme, la brune et souriante Blanche Montel, l’ami Préjean, l’ami Cordy, d’autres encore – et un scénario sans grandes ambitions, sinon celles de peindre gentiment les milieux d’aviateurs et, peut-être, de donner envie de s’élancer dans l’espace. Jeannette est la digne fille de son père, ancien aviateur de guerre, qui dirige un club d’aviation. Jean-Pierre, obscur mécano du camp, chérit son chien et adore en secret Jeannette. Williams, professeur d’énergie, révèle si bien la profonde nature de Jean-Pierre que celui-ci s’envole sur l’avion de Jeannette, laquelle le poursuivra avec le reste du club. Une telle histoire ne peut que finir bien. En dépit des appareils et de l’appel du ciel, c’est tout de même une histoire de campagne française avec juste ce qu’il faut de douce rivière, de ligne de peupliers et coteaux modérés, l’herbe y est bien verte et la pollution n’existe pas encore. Charme de ces petites communautés réunies pour une même exaltation dans l’air salubre. La critique reconnut que les milieux d’aviation étaient croqués avec justesse et que certains envols lumineux ne manquaient pas de poésie.

Sa vie durant, Henri Decoin pensa filmer une grande épopée de l’aéronautique, une histoire de l’aviation, cursive, dense, à la fois tragique et exaltante. En 1949, il accomplit partiellement son dessein : avec la participation de Joseph Kessel – ancien aviateur lui aussi – il tourna dans l’enthousiasme Au grand balcon – peut-être film d’aventures, mais les aventures qu’il conte ont été vécues, et beaucoup sont morts de les avoir vécues.

Au grand balcon est un film ambitieux. Faire participer le spectateur à la création de la Ligne aéropostale, reconstituer cette épopée – car c’en est une dans la pensée des auteurs – à partir de la pension de famille qui hébergeait alors les jeunes pilotes, donner vie sans les fausser ni les désincarner à des personnages tels que Didier Daurat ou Jean Mermoz, refuser l’invention, le sublime, le boursouflé, chercher le fait réel et le présenter de façon à l’impressionner ou galvaniser le spectateur, éviter les pièges classiques – les beaux nuages frangés de soleil, les couchants glorieux, les morts héroïques de pilotes sacrifiés – et faire courir, de surcroît, en contrepoint, les journées monotones et résignées de la pension de famille, telles étaient les principales difficultés qu’avait à surmonter Henri Decoin. Ajoutons-y une lourde direction d’acteurs : Pierre Fresnay personnifiant Gilbert Carbot alias Didier Daurat et Georges Marchal Jean Fabien, c’est-à-dire Mermoz.

Rien ne fut négligé pour donner un accent authentique à l’histoire : des extérieurs ont été tournés sur les lieux mêmes de l’action (Maroc, Pyrénées). On a reconstitué avec soin le terrain d’aviation de Toulouse, tel qu’il était en 1920. L’avion, un Bréguet 14 est authentique, mais il a été équipé d’un moteur neuf ; les autres avions posés sur le terrain, des Moranes, sont aussi authentiques ; l’auberge « Au grand balcon » est réelle ; bien plus, l’Arabe qui sert d’interprète aux aviateurs perdus dans le désert joue son propre rôle : en effet, il fut l’interprète des aviateurs Reine et Serre lors de leur captivité chez les Maures en 1928. D’ailleurs. l’équipe s’est déplacée dans la neige comme dans le désert, sur les lieux mêmes où se sont déroulées les péripéties réelles que retrace le film. Rien ne fut négligé non plus pour éviter l’enlisement du film dans le marécage des bons sentiments. On durcit donc à l’extrême le caractère de l’intransigeant chef Carbot – en n’esquivant pas le cliché redoutable du meneur d’hommes qui, impassible, souffre au fond du cœur plus que tous ceux qui lui sont confiés -, on dessina un schématique Mermoz, un peu trop ardent, un peu trop· archange : on insista aussi pour détendre l’action sur d’autres pensionnaires de l’hôtel, un peu conventionnels comme parait conventionnel l’amour secret que n’ose avouer mademoiselle Maryse, ou même à un moindre degré la résignation touchante et pleine de pudeur des deux demoiselles du « grand balcon ». Cela dit, il n’en reste pas moins que, se dégageant de ces oripeaux conventionnels, le film va son train et impose au spectateur l’obsession de la Ligne : c’était le but à atteindre, il fut atteint, et, malgré le passage des années qui a démodé certains pans de l’œuvre – et notamment du côté jeu des acteurs – on peut encore admirer l’audace de l’entreprise qui voulait ramener des héros au niveau des hommes – comme l’avait fait Jean Grémillon auparavant -préférer le silence aux appels de trompette, et rappeler que les plus belles aventures naissent dans les bureaux. Bien accueilli à sa sortie, le film n’eut peut-être pas la longue carrière qu’espérait Decoin. Au grand balcon, réalisation qui visait haut, demeure aujourd’hui une œuvre estimable, un peu trop maitrisée, un peu trop retenue, un peu trop codifiée.

Toboggan qui date de 1933, demeure l’un des films les plus agressifs et les plus méchants qu’ait tournés Decoin. Aussi l’un des plus personnels : un de ceux où éclatent le mieux ses dons de photographe-reporter, ravi de saisir d’un regard et de traduire l’atmosphère enfiévrée et enfumée d’un palais de la boxe et surtout de fixer le combat, l’accrochant dans toute sa violence et toute sa cruauté. Ce qui faisait écrire au journaliste assistant au tournage du film en 1934 : « Le combat qu’a vraiment disputé Gorges Carpentier dans Toboggan est sans, contredit une des plus belles choses cinématographiques qu’on ait vues jusqu’ici. Son adversaire le champion d’Europe, poids mi-lourd John Anderson, lui donne la réplique en toute vérité. Les coups partent et arrivent. Le sang coule. La salle hurle… et les caméras tournent. »

Indépendamment de ces qualités visuelles, et mise à part la présence de Carpentier, le film vaut aussi par un scénario plus amer que ceux qui, d’habitude, servent de support à ces sortes de récit : Georges Romanet a été un glorieux boxeur, il est devenu vendeur de journaux, mais la foule ne l’a pas oublié. Reconnu à une réunion de boxe, il se fait applaudir, ce qui détermine Anderson, le promoteur, à lui offrir de disputer de nouveaux combats. Romanet aime sa voisine Lisa, or Anderson soignant la publicité de son poulain loge Romanet et Lisa dans un palace. Lisa est séduite par le luxe, Anderson s’en aperçoit et s’impose auprès de la jeune femme. Finalement Romanet est vaincu, et, perdant son match, il perd tout ce qu’il a et qui comptait pour lui.

Un tel scénario misait adroitement sur la personnalité et la popularité de Georges Carpentier qui avait conservé après avoir cessé de boxer l’admiration – mieux, l’amitié des foules – grâce à sa prestance, son élégance peu courante après tout dans ce milieu, grâce à son sourire enchanteur. Le match qu’il avait perdu, en 1921, contre ! Américain Jack Dempsey avait marqué un moment de la vie de Paris, – et du pays – sans que sa défaite minât son prestige. Henri Decoin fut donc inspiré en lui confiant la vedette de Toboggan, il sut très adroitement attiser une sympathie jamais éteinte en insérant dans l’action des fragments d’actualité qui reconstituaient la carrière de Georges Carpentier, en plaçant auprès de lui, comme dans la vie, dans un rôle assez important, son propre manager François Descamps – mais en n’oubliant jamais qu’il tournait un film de fiction et non pas la biographie du célèbre champion. L’habileté du metteur en scène, fut bien d’achever l’histoire en demi-teintes mélancoliques, rappelant l’amertume que ressentirent les Français lors du match du siècle. Toboggan sait d’ailleurs éviter le mélo et constitue d’abord un excellent reportage, vif et nerveux, où l’on ne s’attarde pas à gémir, offrant un tableau à la fois pittoresque et vrai des milieux de la boxe à cette époque.

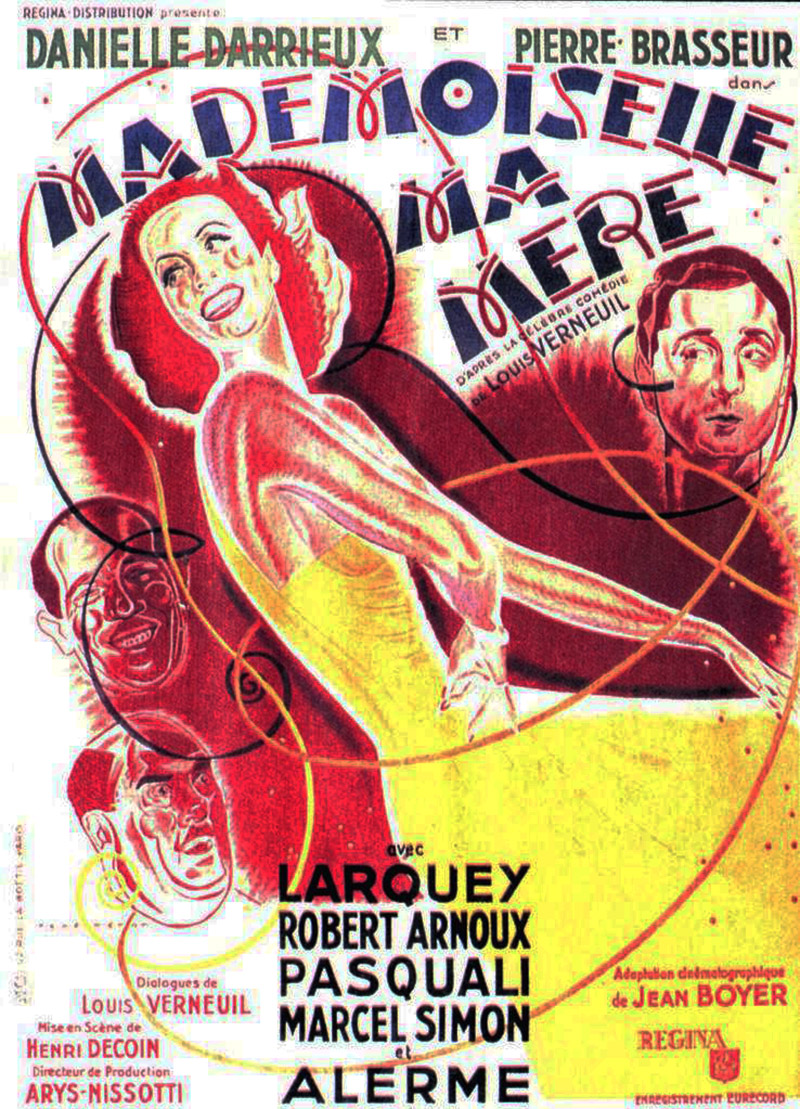

Le public sanctionna cette tentative originale et réussie. Bien plus tard Marcel Cerdan n’aura pas la chance de Carpentier et ne pourra tourner qu’un calamiteux Homme aux mains d’argile. Toboggan fut classé dixième par les lecteurs de « Pour Vous » au référendum des films de 1934 (devant Liliom, Madame Bovary, L’Atalante…) Mademoiselle ma mère reste une petite pochade, de belle humeur, genre film de vacances, ou l’on remue exagérément et ou l’on crie beaucoup. Adaptation modernisée assez habilement d’une vieille comédie de Louis Verneuil, elle transportait les spectateurs sur la Côte d’Azur, et reprenait le thème classique de la toute jeune femme mariée à un homme beaucoup plus âgé, et en butte aux persécutions – toutes relatives – de son jeune beau-fils. On voit comment tout cela peut se terminer. C’est Phèdre écrite à l’envers et réduite aux dimensions d’une scène des boulevards. Danielle Darrieux y trouve une fois encore le type de rôle qui fit sa renommée de 1931 à 1935. La Jacqueline de Mademoiselle ma mère rappelle comme une sœur jumelle la jeune écervelée de Quelle drôle de gosse (Lé Joannon, 1935), ou ces petites personnes trépidantes, énervées et énervantes, qui, dans la seconde, passent du rire aux larmes dans Dédé (René Guissart, 1934), L’Or dans la rue (Curtis Bernhardt, 1934) ou La Crise est finie (Robert Siodmak -1934). A ses côtés de bons acteurs tirent l’histoire vers le vaudeville ; la voix grave, mince, séduisant et plutôt nuancé, Pierre Brasseur la ramène à la comédie de caractère. La musique allègre de Van Parys s’adaptait parfaitement au bon découpage de Jean Boyer. Dans le genre anodin assez sucré et très pétillant, cela s’avalait bien ; mais la critique fut mi-figue, mi-raisin : « Un film comme ça + un film comme ci, comme ça = une côte que Ion redescend. » Ce qui n’était aimable ni pour Henri, ni pour Danielle. [Henri Decoin – Raymond Chirat – Anthologie du cinéma (Avant-scène du cinéma, 1973)]

HENRI DECOIN : UN FIS D’AMÉRIQUE

Henri Decoin promenait un regard vif et intéressé sur les méthodes de travail américaines. Déjà, au temps de la U.F.A. et des studios de Neubabelsberg, il était séduit par cette organisation bien huilée du travail d’équipe qui aboutit à la perfection technique. Il s’ingénie à saisir également le tour de main, les secrets de fabrication, qui, assimilés, digérés, donnent aux films cette sensation euphorique de mécanique admirablement réglée, de fini, de poli. On pourra constater, dès son retour en France, qu’il saura appliquer intelligemment à la production française, le fruit de ses observations.

L’ÉLÉGANT PIERRE FRESNAY

Acteur à la diction parfaite et au jeu mesuré, Pierre Fresnay incarnera trente ans durant un certain idéal masculin, devant la caméra de cinéastes comme Abel Gance, Jean Renoir ou Henri-Georges Clouzot. Retour sur un parcours exemplaire.

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD GLACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CLÉMENT ÉPARPILLÉ (8/10)

- ROBIN AND THE 7 HOODS (Les Sept voleurs de Chicago) – Gordon Douglas (1964)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Les Réalisateurs