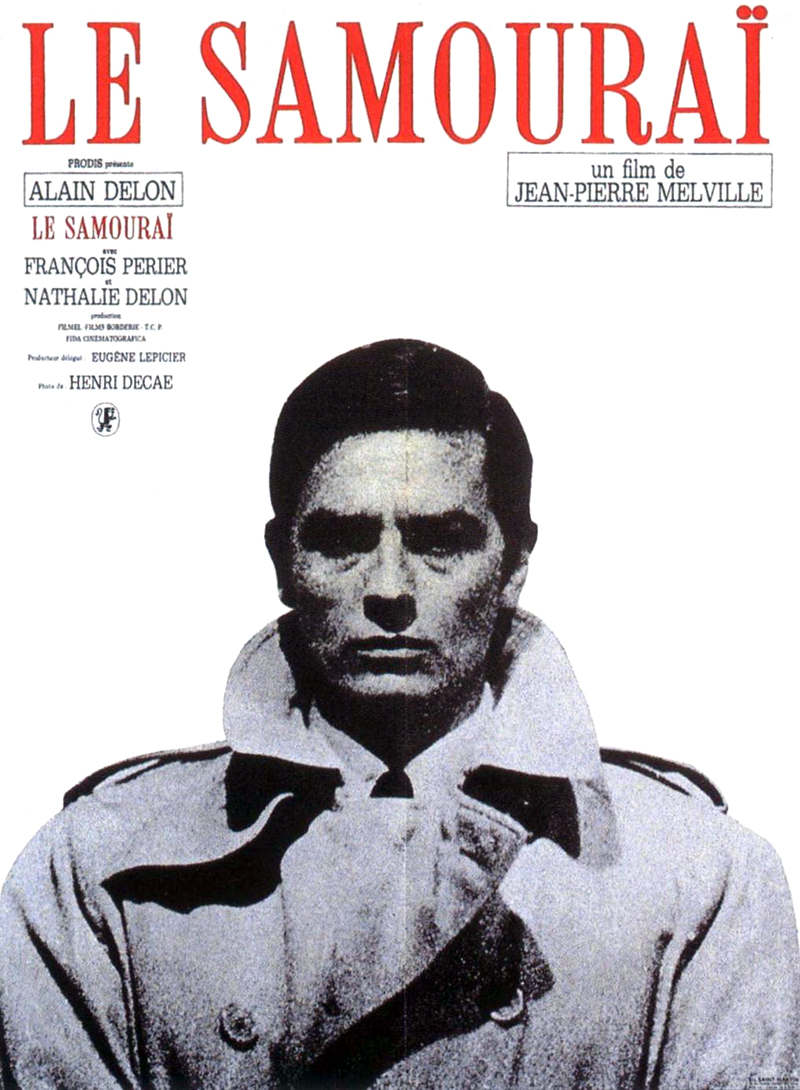

Un chapeau et un trench-coat, ajustés avec un soin maniaque : cette panoplie fétichisée fait office de seconde peau pour Jeff. Il est un fantôme, un taiseux au masque inexpressif. Obsédé par la maîtrise, ce géomètre du crime circule vite, sans laisser de traces. Le code de l’honneur, le destin en marche, la noblesse maléfique du gangster : Jean-Pierre Melville récupère les stéréotypes du polar et les exacerbe en éliminant le superflu — psychologie, expressivité, dialogues. Demeurent le décor et des automates tirés à quatre épingles. Alain Delon impressionne la pellicule, comme jamais sans doute, sous le regard d’un cinéaste fasciné, transi d’amour. Le sublime frise le ridicule (comme souvent) dans cette histoire d’hommes, de narcissisme morbide. Qui est Jeff ? Le dernier des anges déchus ? L’homme qu’on aimerait être ? Un schizophrène, enfermé tel le bouvreuil dans sa cage ? Nous voilà captifs de ces filatures et de ces pas résonnant dans le métro. [Jacques Morice – Télérama (avril 2018)]

Réalisé en 1967, soit la même année que Playtime de Jacques Tati et Week-end de Jean-Luc Godard, deux films également hantés par la question de l’aliénation moderne, Le Samouraï est devenu, au fil des décennies, le film emblématique du cinéma de Jean-Pierre Melville, mais plus largement, un polar existentiel et culte dont l’influence, des États-Unis au Japon, sera considérable.

Avec son tueur à gages mystérieux et presque mutique interprété par Alain Delon qui endosse ici l’un des rôles phares de sa carrière, son style minimaliste et précis, sa capacité à élever un film de genre (le polar) au niveau d’une tragédie antique, sa valorisation du détail aussi bien vestimentaire (le chapeau de Jef, icône du genre transformé en fétiche) que pictural, Le Samouraï est devenu, au fil des ans, un immense réservoir de motifs dans lequel de nombreux cinéastes sont venus puiser, de Quentin Tarantino (Reservoir Dogs) à John Woo (The Killer), en passant par Alain Corneau (Police Python 357), ou encore Michael Mann (Le Solitaire). Vaguement inspiré de Tueur à gages, un film réalisé par Frank Tuttle en 1942 et adapté d’un roman de Graham Greene, Le Samouraï fait subir au film noir américain un traitement qui évoque, au même moment, la démarche entreprise par Sergio Leone avec la mythologie du western classique hollywoodien.

Mais là où le réalisateur de Il était une fois dans l’Ouest revitalise un genre alors exsangue en hypertrophiant ses codes (style baroque, violence exacerbée), Melville vise une forme d’épure minimaliste qui emprunte autant au film noir américain (le rituel du tueur à gages, la dimension tragique de son existence, la rencontre avec la Mort, ange noir incarné par Cathy Rosier) qu’à la culture nippone (la fausse citation du Bushido qui ouvre le film, le masque impassible de Jef Costello). Si Le Doulos ou encore Le Deuxième souffle étaient encore comptables d’un certain pittoresque français (la vie du milieu montmartrois dans Bob le flambeur), Le Samouraï prend ses distances par rapport à la réalité française et multiplie notamment les effets d’invraisemblance, à l’image de la peinture du 36 quai des Orfèvres qui semble calquée sur un commissariat new-yorkais, ou des moyens hors-du commun déployés par les forces de police pour filer un simple suspect.

Le Samouraï marque une césure incontestable dans l’œuvre de Melville, le point culminant d’une maturité artistique enfin atteinte : avec Le Cercle rouge et Un Flic, son dernier film en 1972, Melville affinera son univers et ses personnages, poussera un cran plus loin cette idée selon laquelle un récit, au fond, devrait pouvoir se passer d’histoire et se concentrer tout simplement sur la description de quelques comportements humains mais, au fond, tout est déjà dans Le Samouraï, son dixième film. [Jean-Baptiste Thoret – Disparaître de son vivant – Pathé Production]

Les neuf premières minutes du film sont « muettes » : une chambre bon marché pauvrement éclairée par deux fenêtres. Un chant d’oiseau monotone. La fumée de cigarette qui s’élève nous conduit à un lit où est couché un homme (Alain Delon). Il finit par se lever et caresse une cage à oiseaux d’un paquet de billets de banque coupés en deux. Puis il cache l’agent, enfile son trench-coat et en remonte le col. Face au miroir, il met son chapeau dont il redresse le bord et quitte l’appartement.

Dans la rue, il monte dans une DS Citroën, pose quelques clés de contact à côté de lui et les essaie à tout de rôle. Le moteur tourne, il démarre. Dans un quartier parisien triste, il entre dans un garage étroit. Aussitôt, un mécanicien ferme la porte, pose une nouvelle plaque d’immatriculation, kui donne des papiers, de l’argent et – sur un claquement de doigts – un revolver. Notre homme repart, gare son véhicule devant un immeuble, en descend et se dirige vers un appartement. La porte s’ouvre et une jeune femme blonde (Nathalie Delon) dit « Jeff ». C’est le premier mot prononcé dans le film.

Jeff Costello est un tueur professionnel, le début du film ne laisse aucun doute là-dessus en nous montrant ses attributs : le trench-coat, le chapeau, la liasse de billets et le revolver. Avec une efficacité foudroyante, Jean-Pierre Melville nous entraîne dans l’univers sombre de son héros, un monde déshumanisé, viril, qui semble soumis à ses propres normes et ses règles strictes. Les couleurs réduites, aussi froides qu’artificielles, du film nous font immédiatement sentir que Le Samouraï est plus qu’une simple variation des films noirs américains. Il s’agit d‘une quintessence, d’une fascinante abstraction du genre, emplie de la vision du monde pessimiste du réalisateur.

Le film s‘ouvre sur une citation soi-disant extraite du Livre des Samouraïs : « Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï ; si ce n‘est celle du tigre dans la jungle, peut-être. » La solitude de Costello, samouraï au bord de l’autisme, est traduite par la métaphore de l’oiseau en cage dans son appartement. Le gazouillis stupide ne renforce pas seulement le silence glacé qui entoure l’homme, il donne aussi à sa solitude quelque chose de forcé, de pathologique.

La vie de Costello semble n’être constituée que de rituels ; ses gestes ont l’air étudiés et mille fois répétés. Leur automatisme muet dénué d‘émotions ne lui laisse manifestement aucune liberté d’action : quand une jolie femme l’aguiche depuis sa voiture à un feu, il continue de regarder droit devant lui, impassible.

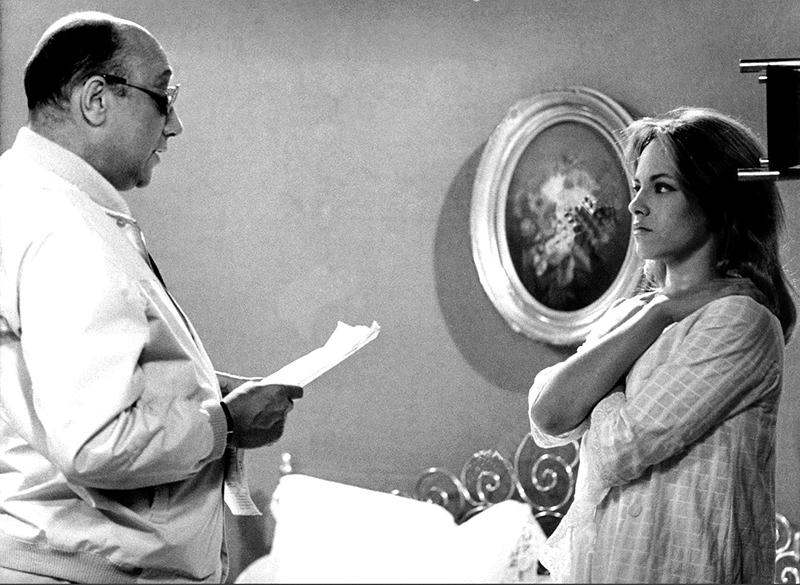

La relation de Costello envers sa maîtresse Jeanne, interprétée par Nathalie Delon, son épouse à la ville à l’époque, correspond à ce schéma. Quand il lui rend visite au début du film, il le fait pour des raisons purement professionnelles – il a besoin d’un alibi. Elle le lui fournit volontiers, bien qu‘avec désillusion : « J’aime quand tu viens me voir, dit-elle, car tu as besoin de moi. »

Costello fait ce qu’il a à faire avec une froide précision. Après qu’il a abattu le patron d‘une célèbre boîte de nuit, la police l’interroge et le confronte à des témoins, mais son alibi tient la route. Pourtant, cette fois, le plan de Costello ne fonctionnera pas. Le commissaire (François Périer) sent instinctivement qu’il est coupable et le fait surveiller. Le commanditaire du meurtre ne souhaite pas prendre de risques et veut faire tuer Costello au moment où il vient chercher son dû. Blessé au bras, le tueur peut s’échapper, mais ce n’est que partie remise — avec la police et les gangsters à ses trousses, comment pourrait-il s’en sortir ? [Film Noir 100 All-Time Favorite – Paul Duncan, Jürgen Müller – Edition Taschen – (2013)]

La puissance de ce film qui marquera la naissance d’un style que l’on appellera dès lors « melvillien », doit évidemment beaucoup à la présence d’Alain Delon, à son jeu hiératique et minéral, à l’impassibilité dont l’acteur et le personnage qu’il interprète témoignent en toutes circonstances. (…) Dénué de toute psychologie apparente, peu disert, amateur de répliques laconiques (« Je ne perds jamais, lance-t-il à ses compagnons de jeu, jamais vraiment ») Costello se déduit de ses actes. C’est un personnage abstrait dont l’opacité amplifie la force métaphysique.

Si Delon deviendra, à partir du Samouraï, l’acteur fétiche de Jean-Pierre Melville dernière manière (Le Cercle rouge et Un Flic), la rencontre entre les deux hommes remonte aux débuts des années 1960. Années de la consécration pour Delon qui s’ouvrent avec l’immense succès public de Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil, dans lequel il joue aux côtés de Jean Gabin, l’un de ses modèles, qu’il retrouvera en 1969 dans Le Clan des Siciliens du même Henri Verneuil. Après Rocco et ses frères (1961) et Le Guépard (1963) tournés avec Luchino Visconti, puis Les Félins de René Clément, Delon succombe aux sirènes d’Hollywood où il part tourner Once a Thief (Les Tueurs de San Francisco) de Ralph Nelson et Lost Command (Les Centurions) de Mark Robson.

Le cinéma de Melville, pour des raisons d’abord historiques, est un cinéma de l’après-coup, après-coup d’un genre, le film noir, dont il magnifiera les codes et les rituels, sur le mode de la célébration funèbre et du tragique mythologique. Après-coup donc, maniériste sans doute, mais surtout moderne dans la façon dont il exige de la part du spectateur une attention particulière aux détails (vestimentaires, visuels, scripturaux, comportementaux… ).

Voir, c’est déchiffrer, soit l’une des révolutions optiques de la modernité cinématographique. Qu’est-ce qui, dans le plan, importe vraiment ? Que faut-il regarder ? Moins radical que d’autres modernes européens en ce sens que son travail de mise en abyme n’a jamais désamorcé la croyance et le plaisir liés à la fiction populaire, Melville sait combien les apparences sont trompeuses, combien les mêmes habits ne fabriquent pas toujours les mêmes moines, combien la vérité des situations ou des rapports humains se loge parfois au sein d’infimes détails. C’est l’état particulier de la cage du bouvreuil dans Le Samouraï (position du volatile ? plus de plumes ? moins de graines ?) qui indique à Costello le viol de son appartement par deux policiers qui ressemblent à des truands, c’est ce cercle rouge qui, une fois énoncé par le titre du film éponyme, met le spectateur sur la piste d’un exercice ludique, d’un jeu de correspondances et de rimes plastiques, consistant à traquer sans relâche ses occurrences dans le plan. [Jean-Baptiste Thoret – Disparaître de son vivant – Pathé Production]

Aujourd’hui encore, Le Samouraï est l’un des films favoris d’innombrables cinéphiles et il a durablement influencé de nombreux cinéastes. Paul Schrader, par exemple, s’en inspirera dans son script pour le film de Scorsese Taxi Driver (1976), de même que Michael Mann pour Heat (1995). Et s’il ne tarde pas à devenir un film culte, c’est avant tout parce que le réalisateur réussit avec maestria à mettre en valeur l’aura de la star Alain Delon. On décèle dans le visage de l’acteur, beau et froid comme un masque, une dimension tragique qui va bien au-delà du destin individuel du tueur Costello. En incarnant la solitude existentielle, Delon devient une icône du cinéma. [Film Noir 100 All-Time Favorite – Paul Duncan, Jürgen Müller – Edition Taschen – (2013)]

Les extraits

LE DOULOS – Jean-Pierre Melville (1962)

Un cinéma policier des plus inhabituels ! L’affaire est ténébreuse. Mais peut-elle ne pas l’être ? Un tel « héros » ne laisse jamais deviner, par principe, ses intentions profondes. On ne peut pas tracer une frontière précise entre sa franchise et sa duplicité. Nous sommes dans la pénombre des consciences ambiguës. L’incertitude perpétuelle qu’inspire le doulos crée fatalement un climat d’angoisse. Que l’on interprète mal tel ou tel geste, qu’une fausse pensée chemine, et nous frôlons aussitôt la tragédie. Là réside le véritable intérêt du film. Le narrateur piste la vérité psychologique d’un être à travers une intrigue dont chaque rebondissement aiguise notre curiosité.

PLEIN SOLEIL – René Clément (1960)

Pourquoi est-ce que ce sont toujours les autres qui jouissent des plaisirs de la vie ? Le luxe et la beauté sont-ils réservés aux riches ? En 1960, alors que La Dolce vita (1960) de Fellini est projeté dans les salles obscures avec le succès que l’on sait, un autre film traite du même thème en analysant son côté le plus sombre. Si Marcello Mastroianni, l’alter ego de Fellini, risque de perdre son identité en s’adonnant aux plaisirs faciles, Tom Ripley, pour sa part, n’a pas d’identité propre et prend celle d’une autre personne en l’assassinant.

LE FILM NOIR FRANÇAIS

C’est un réflexe de curiosité qui nous portent vers le film noir français. En effet, quelle forme fut plus occultée en faveur du thriller américain et de sa vogue chez nous ? Quand Bogart-Philip Marlowe appartenait à nos mémoires les plus chauvines, Touchez pas au grisbi de Becker était à une époque invisible. La Nouvelle Vague avait opéré une fracture avec un certain cinéma sclérosé qu’elle allait remplacer. A l’exception de Renoir, elle se voulait sans ascendance nationale. Les noms de Gilles Grangier ou d’Henri Decoin faisaient rire dans les années 1960… mais il fallait-il rejeter leurs policiers denses et robustes des années 1950 ? Dans la mouvance du Grisbi, un genre s’était constitué avec sa durée propre, sa forme très codifiée, toute une mise en scène originale du temps mort.

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD GLACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CLÉMENT ÉPARPILLÉ (8/10)

- ROBIN AND THE 7 HOODS (Les Sept voleurs de Chicago) – Gordon Douglas (1964)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Le Film français, Le Film Noir

Merci pour cette analyse.

J’aimeJ’aime

Comment faites-vous pour trouver toutes ces magnifiques photos ? Mes félicitations pour votre travail remarquable.

J’aimeJ’aime