Après de retentissants débuts dans le sonore, le western connut une alarmante baisse de popularité au cours des années 1930. Mais dès la fin de la décennie, il redevint un des genres préférés du public. Avec la révolution du sonore, la production de films faisant une large place au dialogue, comme la comédie ou le musical, était nettement favorisée. Le western, qui repose plus sur l’action que sur la parole, s’en trouva fort désavantagé. La mise en chantier de films de ce genre baissa donc considérablement d’autant que les techniciens du son soutenaient que l’enregistrement sonore en extérieurs était très difficile, sinon impossible, à réaliser.

Sons et westerns

Au cours de la période d’incertitude qui suivit, les vedettes du western muet comme Tom Mix, Ken Maynard, Tim McCoy furent négligées par leurs employeurs respectifs, Seule l’Universal persista à produire des westerns avec Hoot Gibson avant d’utiliser Maynard et McCoy. C’est à Raoul Walsh que revint le mérite d’avoir tenté le premier – et réussi – le tournage d’un western sonore en extérieurs. En 1928, il dirigea donc In Old Arizona d’après un récit fort compliqué d’O. Henry mettant en scène le personnage de Cisco Kid. Plus que l’histoire, assez banale, c’est la bande son, pourtant très sommaire, qui impressionna le public. Elle permettait d’entendre le claquement de langue d’un buveur satisfait, le grésillement du bacon dans la poêle à frire, le martèlement des sabots des chevaux, tout cela avec un volume sonore souvent exagéré. La nouveauté n’éclipsa pas cependant la performance de l’acteur, Warner Baxter, qui se vit attribuer un Oscar pour ce film.

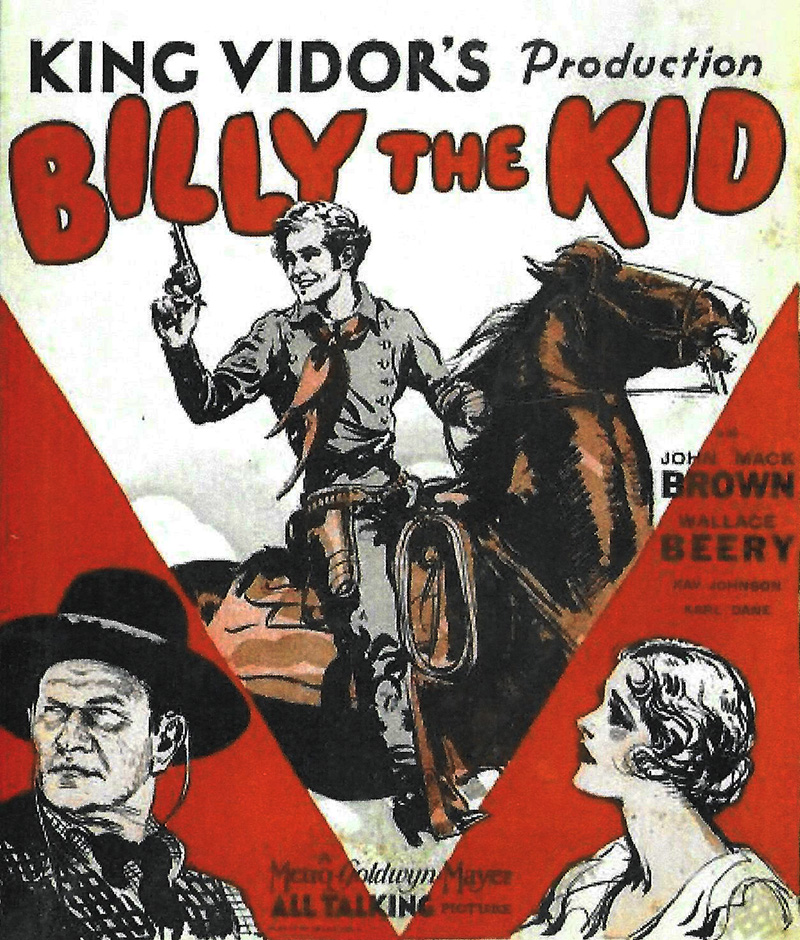

L’année suivante, Victor Fleming réalisait une nouvelle version de l’inépuisable The Virginian (déjà porté à l’écran à trois reprises). Gary Cooper y interprétait le rôle classique du défenseur de la loi obligé de sévir contre son meilleur ami devenu voleur de bétail. Rapidement le western vit remonter ses actions au box-office et c’est ainsi qu’en 1930 il devint un banc d’essai pour le cinéma grand écran, Cette même année, la MGM réalisait une version de Billy the Kid selon le procédé Realife en 70 mm et la Fox distribuait The Big Trail (La Piste des géants) en deux versions tournées simultanément : la première de 158 mn en Fox Grandeur, la seconde de 125 mn en 35 mm standard. Quant à la Warner, elle se risqua avec le Vitascope en 65 mm pour The Lash (1930). Aucun de ces films toutefois n’obtint vraiment le succès escompté. Les propriétaires de salles en effet se montraient réticents, car la projection de ces films exigeaient de nouvelles installations et, donc, de nouveaux frais.

Héros, sagas et Oscar

Avec Billy the Kid, King Vidor portait à l’écran les aventures du célèbre et jeune hors-la-loi dans le cadre du Grand Canyon. Mais le rythme lent et austère qu’il donna au film lui fit perdre une grande partie de son intérêt. En dépit de l’altération des faits historiques – à la fin le Kid repentant tombait dans les bras de sa fiancée -, le climat général du film était si morbide que le public bouda l’œuvre. En outre, le Kid ne trouva pas un interprète idéal en la personne de John Mack Brown ; celui-ci ne s’imposa comme vedette de westerns de série B qu’au cours de la décennie suivante.

The Big Trail de Walsh avait été conçue pour célébrer le centenaire d’une célèbre expédition de pionniers partie d’Independence dans le Missouri. Le film fut tourné dans des conditions naturelles qui n’avaient rien à envier à celles que les pionniers avaient affrontées dans la réalité. Il comportait en effet de spectaculaires chasses au bison, des attaques de Peaux-Rouges contre les chariots bâchés formant un cercle défensif, des passages à gué de rivières en crue, des descentes avec bétail et voitures le long de pentes raides… Mais le film manquait d’un personnage fort ; le fait d’avoir choisi John Wayne, alors inconnu, pour guider la caravane ne fut que l’effet du hasard, qui s’avéra d’ailleurs peu rentable. La fin du film exalte davantage la force de la nature que celle de John Wayne.

En 1931, Cimarron (La Ruée vers l’Ouest) remporta l’Oscar du meilleur film : c’était la première reconnaissance officielle du western comme genre digne d’honneur. Il faut préciser toutefois qu’il s’agissait d’un western tout à fait particulier puisqu’il relevait plus de la saga que de l’histoire de l’Ouest traditionnelle. Le succès de ce film suscita inévitablement des imitations, telles The Conquerors (Les Conquérants, 1932), interprété par l’acteur de Cimarron, Richard Dix, ou Secrets (1933) avec Mary Pickford et Leslie Howard, seul western à présenter quelque intérêt dans la pléthorique production de l’année 1933 (elle atteignit une soixantaine de titres). Un autre film intéressant fut Law and Order, d’Edward Cahn, inspiré du personnage de Wyatt Earp et de ses exploits à l’O.K. Corral. Walter Huston, avec son métier habituel, interprétait le rôle principal (à noter que le scénario était dû, en partie, à son fils, John Huston). La direction de Cahn fut excellente dans certaines scènes, entre autres dans celle où l’on voit les gens s’entasser sur les balcons des maisons autour de la prison et diriger leur regard sur Walter Huston, planté sur les marches du bâtiment. Cahn réalisa également un final de grand style en filmant la marche de Walter Huston et de ses hommes vers le lieu du règlement de comptes : la caméra placée près du sol reculait lentement tandis que, face à elle, le groupe s’avançait d’un pas décidé.

La série B

En dépit de ces réussites, le western resta cantonné dans la série B où il servit de support à de nombreux serials. En 1935, la demande du public était telle que la production doubla presque. Deux éléments jouèrent aussi un rôle dans cet essor du genre. Le premier est directement lié à la présence de Gene Autry. Cet ex-chanteur de radio débuta à l’écran dans un rôle de, cow-boy chantant dans le serial The Phantom Empire et dans Tumbling Tumbleweeds (tous les deux de 1935). Chansons et situations dignes de la comédie devinrent dès lors les ingrédients majeurs des westerns d’Autry, et sa personnalité optimiste ,et débonnaire donna le ton particulier de ses films, souvent très relâché, mais pourtant très apprécié du grand public. Ses aventures avaient pour cadre un univers un peu fantastique dans lequel des éléments modernes se mêlaient à d’autres beaucoup plus traditionnels, ainsi des avions pouvaient parfaitement coexister avec, de vieilles diligences !

Second élément décisif : la série des Hopalong Cassidy avec William Boyd dans le rôle du blond cavalier de la Prairie. Acteur complet, Boyd savait, avec la même aisance, interpréter les scènes d’action ou lancer les répliques du dialogue. Dans Bar 20 Rides Again (1935), il déclarait froidement à celui qui lui demandait pourquoi il portait toujours un colt : « Pour avoir les mains au chaud ! » Toute la série fut un succès et encouragea la Paramount, qui en avait assuré la distribution, à entreprendre de grands westerns.

En 1936, King Vidor réalisa donc The Texas Rangers (La Légion des damnés), avec Fred McMurray qui, de détrousseur de diligence, devenait gardien de la loi, et livrait à la justice un de ses vieux comparses (Lloyd Nolan). Plus important, encore, la même année, The Plainsman (Une Aventure de Buffalo Bill) de Cecil B. DeMille, fastueuse fusion entre le western et l’aventure, interprétée entre autres par Gary Cooper dans le rôle de Wild Bill Hickok, par Jean Arthur dans celui de Calamity Jane, par James Ellison dans celui de Buffalo Bill par John Miljan dans, celui de Custer et par Frank McGlynn Sr. dans celui d’Abraham Lincoln. Remarquable réussite dans l’ensemble, le film présentait cependant quelques scories ; les vigoureuses scènes d’action dirigées par Arthur Rosson côtoyaient des effets aussi inattendus que malheureux, notamment dans les séquences tournées en studio où les acteurs se donnaient beaucoup de mal pour créer l’illusion de l’affrontement avec les Indiens, totalement absents du plateau, sinon sur les écrans des transparences. Cette production de la Paramount fut suivie de l’insipide Wells Fargo (Une Nation en marche, 1937) de Frank Lloyd, avec Joel McCrea, et d’une œuvre plus réussie : The Texans (1938) de James Hogan avec Randolph Scott, Joan Bennett et Walter Brennan.

Le cow-boy reprend la piste

La Paramount, ainsi que d’autres compagnies, avait déjà utilisé le Technicolor pour certaines productions tournées en extérieur, mais il fallut attendre jusqu’en 1939 pour, assister au premier véritable western en couleurs. En 1939, en effet, Jesse James (Le Brigand bien aimé) sortit sur les écrans. Il avait été précédé par, d’autres films tels que God’s Country, and the Woman (La Loi de la forêt, 1936), Gold Is Where You Find it (La Bataille de l’or) et Heart of the North – ces deux derniers de 1938 -, mais ces films n’étaient apparentés au western que de loin. – Le succès de Jesse James et de Union Pacific (Pacific Express, 1939) de la Paramount permirent d’enregistrer un véritable boom du genre.

Variety expliquait ce phénomène par la nature cyclique des modes cinématographiques et un certain goût de l’imitation propre aux firmes productrices. Dès qu’un filon rentable est découvert, celles-ci, en effet, l’exploitent en toute hâte de peur de se voir ravir un fructueux marché. D’autres facteurs cependant doivent être pris en compte: Variety remarquait un regain « d’américanisme » dans le choix des sujets qui peut d’ailleurs fort bien s’expliquer par la situation internationale, alors fort dégradée par l’imminence de la guerre en Europe. Certains marchés étrangers considérés comme essentiels étaient menacés – ou déjà perdus ; il convenait donc d’orienter les choix vers des sujets typiquement nationaux.

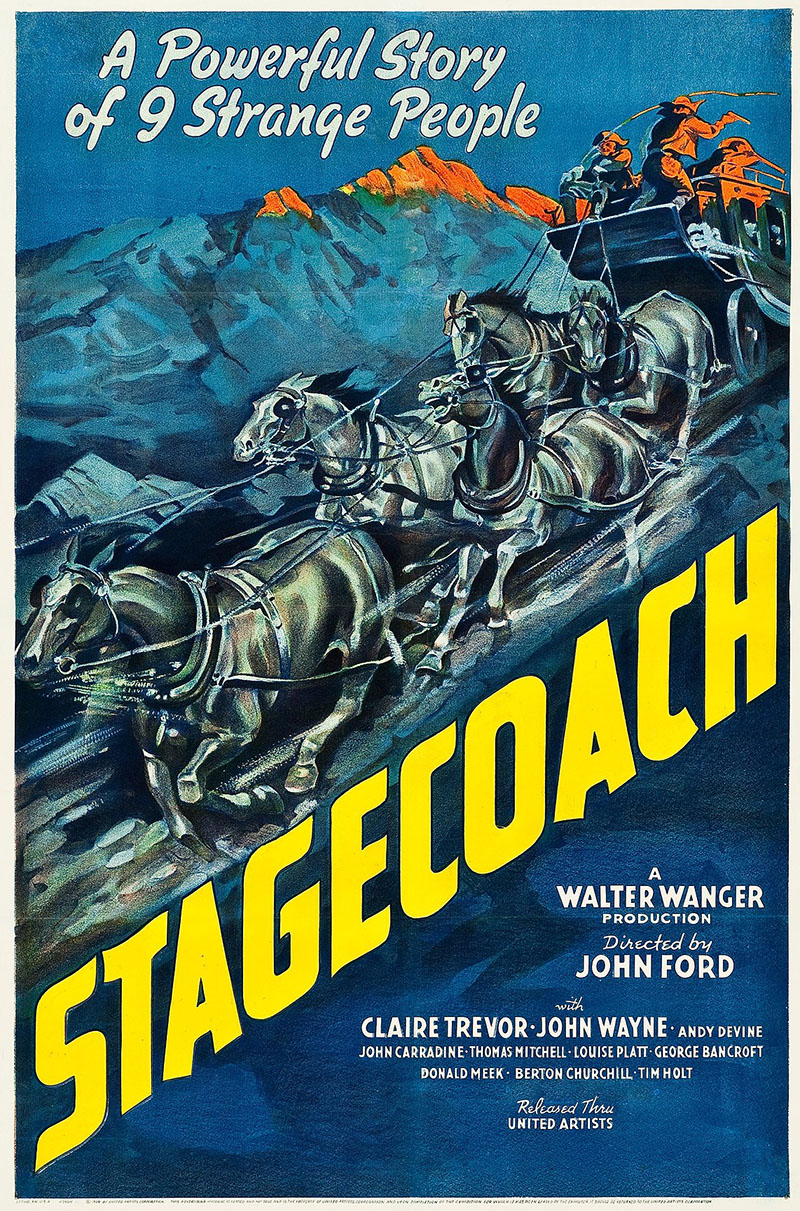

Le phénomène de « La Chevauchée fantastique »

Les statistiques de la consommation cinématographique aux Etats- Unis indiquaient une certaine stagnation malgré l’accroissement de la population ; les maisons de production cherchèrent donc à toucher de nouvelles catégories de spectateurs soit en recourant à de nouveaux genres, soit en adaptant au goût du jour des filons autrefois florissants. Parmi les westerns tournés en 1939, l’un d’eux allait devenir un classique du genre : Stagecoach (La Chevauchée fantastique). C’était le premier western que John Ford tournait depuis 1926, année où il signa Three Bad Men (Trois Sublimes Canailles). Pourtant, à sa sortie, Stagecoach ne connut qu’un succès mitigé comme en témoignent ces commentaires parus dans Variety : « Les recettes de Stagecoach n’ont pas confirmé les jugements enthousiastes de la critique. Les raisons avancées pour expliquer cet insuccès sont l’absence de noms importants dans la distribution et le titre usé jusqu’à la corde.» Rappelons qu’en anglais « Stagecoach » signifie tout simplement « diligence ».

Pourtant, grâce à ses qualités visuelles et à l’efficace mise en scène de John Ford, ce film allait régénérer le genre. Si Gone With the Wind (Autant en emporte le vent) n’avait pas figuré cette année-là dans la course aux Oscars, nul doute que Stagecoach aurait ajouté quelques statuettes à celles qui lui furent décernées (une pour Thomas Mitchell comme meilleur acteur de second rôle, une autre pour la partition musicale). A proprement parler, Stagecoach n’est pas un western : les passagers de la diligence pour Lordsburg auraient pu se rencontrer dans toute autre circonstance, être exposé à tout autre danger. Ce qui importait avant tout au metteur en scène, c’était de montrer les réactions des personnages soumis à une tension extrême. Bien que le film fût tourné presque entièrement en studio, certaines séquences n’en demeurent pas moins saisissantes ; qu’on se rappelle à ce propos l’ extraordinaire parti que Ford sut tirer de la Monument Valley et de l’époustouflante séquence de l’attaque de la diligence par les Indiens. L’inoubliable interprétation de John Wayne contribua aussi à la réussite artistique de ce film qui marqua ainsi le début de la brillante carrière du jeune acteur. Depuis The Big Trail ce dernier attendait son heure.

Les bandits au grand cœur

Le succès financier de Stagecoach ne fut pourtant pas à la hauteur de ceux de Jesse James et des Dodge City (Conquérants), tous deux tournés en Technicolor. Autre grand triomphe public, The Oklahoma Kid (Terreur de l’Ouest, 1939), malgré un James Cagney presque grotesque dans un rôle de Robin des bois de la Prairie et un Humphrey Bogart, « méchant » tout de noir vêtu, qui ne donnait pas le meilleur de lui-même. Tous ces films, on le constatera, se présentaient comme des biographies romancées des plus grands hors-la-loi du vieil Ouest. Sur cette lancée, la MGM proposa, en 1941, un remake de Billy the Kid avec Robert Taylor ; Gene Tierney incarna la rebelle Belle Starr, de sinistre mémoire, dans Belle Starr (La Reine des rebelles, 1941) ; l’Universal donna When the Daltons Rode (Les Dalton arrivent, 1940), réalisé par George Marshall. Dodge City, tourné de façon spectaculaire par Michael Curtiz, avec Errol Flynn et une excellente musique de Max Steiner, devint à son tour un classique du genre, malgré un scénario de Robert Buckner un peu faible. Cette même association acteur-réalisateur-compositeur fut réunie pour deux autres sujets de Buckner : Virginia City (La Caravane héroïque) et Santa Fe Trail (La Piste de Santa Fé), tous deux de 1940.

C’est en 1939 que sortit Union Pacific de Cecil B. DeMille, récit de l’épique construction de la première ligne de chemin de fer transcontinentale. On ne regarda pas à la dépense pour cette reconstitution: toute l’équipe des poseurs de rails de la véritable Union Pacific fut engagée et Arthur Rosson fut chargé de filmer l’assaut du train en marche par les Indiens. Joel McCrea incarnait le vigilant surintendant des chemins de fer luttant contre la nature les Indiens, mais aussi contre les saboteurs (dirigés par Brian Donlevy, à l’époque, le grand spécialiste des rôles de « méchant »).

La fièvre de l’Ouest

La Republic, la plus grosse productrice de westerns de série B avec cow-boys chantants (Gene Autry, Roy Rogers), pensa que le moment était venu de lancer sur le marché des films un peu plus « relevés ». C’est ainsi qu’elle engagea une vedette, Richard Dix, un metteur en scène de bon niveau, George Nichols Jr. et une star, Joan Fontaine, pour réaliser Man of Conquest (1939), Cette biographie du pionnier SaI Houston atteignit son point culminant avec l’épique reconstitution de la bataille de San Jacinto.

Au cours de ces années, la fièvre de l’Ouest gagna tout le monde. Un producteur de films de qualité comme Samuel Goldwyn sacrifia même à cette mode en engageant William Wyler pour lui confier la direction du The Westerner (Le Cavalier du désert, 1940). Cette histoire bien construite traitait des rapports entre un honnête cow-boy (Gary Cooper) et le retors juge Roy Bean campé par le savoureux Walter Brennan.

On peut se faire une idée de la formidable popularité du western à la fin des années 1930 par les avatars qu’il suscita (un phénomène que l’on constate pour tous les genres à succès). C’est ainsi que George Marshall réalisa avec Destry Rides Again (Femme ou démon, 1939) une version légère d’un western dramatique de 1927 dans lequel Tom Mix avait fait ses débuts dans le parlant. James Stewart jouait le rôle de Destry, un homme apparemment naïf et gauche, qui parvient néanmoins à purger entièrement une ville de sa pègre non sans avoir auparavant séduit la tenancière du saloon (MarIene Dietrich). Pourtant, l’étonnant regain de santé et de popularité du western observé à la fin des années 1930 allait être de courte durée. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas – 1982]

LE SYSTÈME DES STUDIOS

Le système des studios, phénomène typiquement hollywoodien, domina pendant plus de vingt ans la production cinématographique américaine. Il est difficile d’apprécier, aujourd’hui encore, dans quelle mesure cette structure rigide répondait à une réelle et impérieuse nécessité.

LA RÉVOLUTION DU PARLANT : LES VEDETTES APPRENNENT À PARLER

A l’annonce que la Warner produisait des films « parlés » sur la côte Est, plusieurs vedettes de Hollywood furent saisies d’un grand désarroi : elles sentaient bien que pour elles une époque était en train de s’achever.

RAOUL WALSH

Hollywood n’est pas peu fier de ses trois borgnes. A l’instar de Fritz Lang et de John Ford, Raoul Walsh arbora le bandeau noir des pirates et, comme eux, se signala par un regard d’une rare acuité. « Maître des éléments, cinéaste de la foudre et des forces telluriques », c’est en ces termes que le cinéaste français Pierre Rissient rend hommage à Raoul Walsh dans Cinq et la peau (1982). On ne pouvait mieux définir, en effet, la personnalité et le style cinématographique d’un homme dont l’œuvre et la vie ont été portées par le goût de l’aventure et par une énergie sans équivalent à Hollywood.

GARY COOPER : LE GÉANT TRANQUILLE

Plus qu’aucun autre acteur, Gary Cooper représenta pour les Américains le portrait type du pionnier, de l’homme pourvu de toutes les vertus – loyauté courage et fermeté. Ses personnages de western, de « The Virginian » à « High Noon », ne sont pas fondamentalement différents de l’héroïque officier de « The Lives of a Bengal Lancer » ou du paysan apparemment naïf de « Mr. Deeds Goes to Town ».

MICHAEL CURTIZ

Vétéran du septième art, le Hongrois Michael Curtiz abordera avec succès les genres les plus divers au cours de sa prolifique carrière et s’affirmera comme l’un des maîtres du film d’action hollywoodien.

WILLIAM WYLER

C’est sur près d’un demi-siècle que s’étend la carrière de ce grand cinéaste américain qui a introduit l’analyse psychologique à l’écran et qui fut, sans conteste, l’un des créateurs du langage cinématographique moderne. Avec ses films, une certaine esthétique hollywoodienne a atteint des sommets.

HUMPHREY BOGART : INSOLENT ET ROMANTIQUE

Smoking blanc, œillet à la boutonnière et verre de whisky à la main, dans le cabaret de Casablanca (1942), il égrène des souvenirs douloureux : le film, un des plus populaires au monde, a fait de Humphrey Bogart l’incarnation du romanesque hollywoodien dans ce qu’il a de meilleur. Borsalino sur l’œil, trench-coat serré, Bogart se passe dubitativement le pouce sur la lèvre. Un genre (le film noir), une époque (les années 1940) pourraient se réduire à cette icône.

JOHN FORD

Si l’Amérique possède une culture et une conscience nationales, elle le doit très largement à ce fils d’immigrés irlandais. Tout en cultivant la nostalgie de sa verte Erin, John Ford a été en effet le chantre inspiré d’une idéologie généreuse, qui avait ses racines dans les discours de Jefferson et de Lincoln.

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD GLACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CLÉMENT ÉPARPILLÉ (8/10)

- ROBIN AND THE 7 HOODS (Les Sept voleurs de Chicago) – Gordon Douglas (1964)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Histoire du cinéma