Le succès commercial n’a jamais éloigné Bourvil de ses origines paysannes. C’était un homme simple et droit, qui a su interpréter avec beaucoup de sincérité et d’humanité des rôles bouleversants.

Henri Jeanson avait dit de lui : « C’était un personnage qui, le film terminé ou le rideau baissé, nous prenait par la main, nous accompagnait jusqu’à la porte et nous glissait dans la paume un peu de son innocence. » Né le 27 juillet 1917 au sein d’une solide et paisible famille de paysans normands, André Raimbourg a passé son enfance dans un village nommé Bourville. Ses parents, soucieux d’assurer la promotion sociale de leur descendance, auraient voulu faire de lui un instituteur. Mais celui qui allait devenir l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français des années 1950 et1960, avait l’humeur vagabonde et la, tête pleine de chansons. Son séjour à l’Ecole normale d’Yvetot ne lui a pas laissé de très bons souvenirs : « J’avais une petite casquette, un uniforme, on marchait en rangs. Pendant deux ans, de treize à quinze. ans, j’ai eu l’impression que j’étais un petit soldat désemparé dans un pauvre petit régiment. »

Du fournil à la fanfare

De retour à la ferme familiale, après avoir définitivement renoncé à la carrière à laquelle le destinaient ses parents, il va manifester, en revanche, un goût prononcé pour la musique : pas la grande, bien sûr, pas celle que l’on écoute le mercredi soir au théâtre de Rouen, mais celle qui fait tourner le cœur des garçons et des filles de la campagne dans les petits bals du samedi soir. Son premier maître sera un boulanger de Fontaine-le-Dun, auprès de qui on l’a mis en apprentissage. Son patron lui apprend à faire le pain, certes, mais aussi à jouer du cornet à piston : il l’enrôle d’autorité dans la fanfare municipale. Mais avec ses économies, André Raimbourg achète un accordéon, et le voilà qui parcourt les villages du canton les jours de fête, se taillant rapidement une jolie réputation locale. C’est en faisant ainsi danser la jeunesse normande qu’il rencontre celle qui sera la femme de sa vie, Jeanne Lefrique.

Cependant, André Raimbourg a gardé les pieds sur terre. Il n’a pas vingt ans, Jeanne n’en a que dix-sept, et il décide de se doter d’une situation stable : il revient à Bourville pour s’y établir comme boulanger. Mais comme la clientèle ne vient pas assez vite remplir sa boutique, il prend rapidement une autre décision. Il ferme sa boulangerie et, devançant l’appel, va s’engager pour trois ans dans la musique du 2e régiment d’infanterie, à Paris. Il profite de ses jours de permission pour jouer dans les guinguettes de la banlieue parisienne et pour tenter sa chance dans les « crochets » radiophoniques qui, à l’époque, permettaient aux amateurs de se faire connaitre, et, le cas échéant, d’attirer l’attention sur leur talent. Car André Raimbourg ne joue pas seulement de l’accordéon : il chante aussi, puisant dans le répertoire à la mode et imitant Fernandel.

Le paysan de Bourville

La percée des armées allemandes, en 1940, va jeter le soldat Raimbourg sur les routes du Sud. A la signature de l’armistice, il revient à Bourville, où il aurait pu traverser confortablement les années noires de l’Occupation. Pourtant, André Raimbourg va choisir l’aventure : il prend le train et débarque un beau matin à la gare Saint-Lazare. Il survit tant bien que mal dans la capitale, passe des auditions, devient l’accordéoniste attitré d’une chanteuse, et finit par se produire seul dans un cabaret. Mais il lui faut prendre un nom de scène : ce sera tout simplement Bourvil !

C’est avec une indéniable réussite qu’il se compose alors un personnage de paysan à l’âme trop sensible pour être madré, de benêt de village dont le regard trahit parfois une muette souffrance. Dès le lendemain de la guerre, sa popularité lui vaut de participer aux émissions radiophoniques de Francis Blanche et Jean-Jacques Vital. Ses chansons ne sont certes pas des plus subtiles. Mais, comme le dit Maurice Bessy, « c’est un univers naïf, un peu fleur bleue sur les bords, drôle à force d’être banal, aimable, peu dérangeant, peuplé de calembours, de plaisanteries d’autant plus sûres de faire mouche qu’elles sont plus éculées, avec, quand même, un arrière-goût d’amertume, un soupçon de peine ».

Le 23 janvier 1943, le Normand au cœur fidèle avait épousé Jeanne Lefrique : sa vie privée sera d’ailleurs un modèle de modestie et de simplicité. Mais dès 1945, le cinéma comprend tout le parti qu’il peut tirer de son personnage. Les dix premières années de sa carrière cinématographique ne seront toutefois pas des plus reluisantes : les Jean Boyer, André Berthomieu et autres Gilles Grangier qui sévissent alors dans la production française, se bornent à lui faire faire des compositions calamiteuses, appuyant jusqu’à la nausée sur un comique paysan frappé au sceau de la bêtise et de la vulgarité. Et Bourvil aurait à jamais sombré dans le registre outrancier si Claude Autant-Lara n’avait décelé en lui des dons jusqu’alors insoupçonnés : aux côtés de Jean Gabin, il est proprement admirable dans La Traversée de Paris (1956), d’après Marcel Aymé, et son interprétation lui vaudra un prix mérité au Festival de Venise. « Au terme d’une dizaine d’années de cinéma pour digestions difficiles, écrit encore Maurice Bessy dans l’excellente monographie qu’il lui a consacrée, Bourvil atteint ici une grandeur dans le pitoyable qui le classe soudain parmi les plus grands, à force de candeur suggérée, de simplicité, de désarroi. »

Dès lors, Bourvil va trouver des rôles merveilleusement accordés à sa personnalité. Si l’on peut passer sans grand regret sur les deux opérettes qu’il a tournées avec son ami Luis Mariano, Sérénade au Texas (1956) et Le Chanteur de Mexico (1958), toutes les deux sous la direction de Richard Pottier, il retrouvera avec bonheur l’univers cruellement ambigu de Marcel Aymé avec Le Chemin des écoliers (1959) de Michel Boisrond et La Jument verte (1959) de Claude Autant-Lara. Mais à cette époque, c’est peut-être dans Les Culottes rouges (1962), d’Alex Joffé, que Bourvil fait sa création la plus émouvante, la plus humaine. Son personnage de prisonnier de guerre pétainiste qui, aux exploits guerriers, préfère la couture, et qui verra sa timidité maladive affreusement blessée par la violence cynique du jeune gaulliste qui veut l’associer à ses plans d’évasion, est proprement inoubliable. Le film, d’une facture parfaitement classique, est d’ailleurs très réussi.

Les grands succès

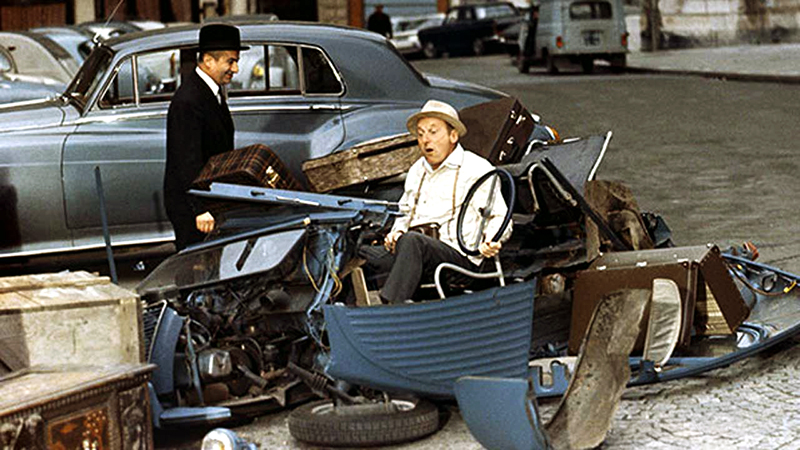

Reconnu comme l’un des meilleurs acteurs français de sa génération, Bourvil sera bientôt l’heureux bénéficiaire, avec Louis de Funès, de deux succès commerciaux sans précédent dans l’histoire du cinéma français : sous la direction de Gérard Oury, il tourne en effet Le Corniaud (1964), puis La Grande Vadrouille (1966). Le premier fera 915 000 entrées et le second pas moins de 1 295 000 pendant l’exclusivité parisienne,…

Mais le meilleur de Bourvil, c’est sans conteste Jean-Pierre Mocky qui va nous l’offrir. Anarchiste aux utopies truculentes, ce jeune cinéaste indépendant va utiliser l’ancien boulanger de Bourville avec un véritable génie de l’inattendu : dans Un Drôle de paroissien (1963), dans La Grande frousse (1964), mais surtout dans La Grande lessive (1968) et dans L’Étalon (1969). C’est tout à l’honneur du populaire comédien que d’avoir accepté de mettre son talent et sa notoriété au service d’œuvres aussi originales et aussi personnelles. Dans La Grande lessive, il incarne, en effet, un professeur délicieusement vieux jeu qui, pour sauver la santé mentale de ses élèves, entreprend de priver les Parisiens de télévision, tandis que dans L’Etalon, il est un philanthrope aux idées peu ordinaires : n’entend-il pas instituer, sous l’égide de la sécurité sociale, une banque du sexe destinée à subvenir aux besoins cruels des épouses délaissées?

Les possibilités dramatiques de Bourvil étaient immenses. Avant qu’un mal impitoyable ne l’emporte, le 23 juillet 1970, dans sa chère campagne normande où il aimait se retirer entre chaque film, il avait encore eu l’occasion de donner la mesure de son talent dans un superbe film policier de Jean-Pierre Melville, Le Cercle rouge (1970). De son jeu grave et pudique, Melville dira : « Il apporte à mon histoire un élément d ‘humanité que je n’avais pas imaginé. » C’est sans doute le plus bel hommage qui pouvait être fait à cet acteur qui n’a jamais été meilleur que lorsqu’il était simplement lui-même.

MIQUETTE ET SA MÈRE – Henri-Georges Clouzot (1950)

Henri-Georges Clouzot ne compte que quatre films à son actif, mais il fait déjà partie de l’élite des réalisateurs français. L’Assassin habite au 21 a été un grand succès public ; Le Corbeau bien que controversé et Quai des orfèvres méritent le qualificatif de chefs-d’œuvre. Pour de nombreux exégètes de Clouzot, Miquette et sa mère est considéré comme un passage à vide dans son œuvre.

LA TRAVERSÉE DE PARIS – Claude Autant-Lara (1956)

En 1956, Claude Autant-Lara jette un pavé dans la mare avec une sombre comédie sur fond d’Occupation. L’occasion de diriger pour leur première rencontre deux monstres sacrés, Jean Gabin et Bourvil, qui vont s’en donner à cœur joie dans ce registre inédit.

LA JUMENT VERTE – Claude Autant-Lara (1959)

La Jument Verte, écrit par Marcel Aymé, parait en 1933, assurant sa renommée. En revenant à cet écrivain de la truculence et de l’ironie acide, Autant-Lara et son équipe sont moins heureux qu’avec La Traversée de Paris. La verve de la farce villageoise, chez eux, s’inscrit surtout au grès de plaisanteries accompagnées de jurons tout au long d’un dialogue qui vise le succès facile plutôt qu’une vérité psychologique profonde sous la gaillardise.

LE MAGOT DE JOSEFA – Claude Autant-Lara (1963)

Le Magot de Josefa n’est pas un « grand » film dans la carrière de Claude Autant-Lara mais il laisse tout de même une bonne impression dans la série des farces villageoises, spécialités du réalisateur, rassemblant une belle brochette d’acteurs.

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – LE CHARME VÉNENÉUX D’AUTANT-LARA (7/10)

- L’ESSOR DE LA COMÉDIE À L’ITALIENNE

- RIO BRAVO – Howard Hawks (1959)

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – L’HOMME AU PIÉDESTAL (6/10)

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CALVACADES ET PÉTARADES (5/10)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Les Actrices et Acteurs

bourvil est un acteur aux multiples talents qui sait passer du comique au dramatique. il faut voir l,immensité de son talent en mari jaloux et meurtrier dans le miroir à 2 faces… un acteur inoubliable ..

J’aimeJ’aime

Pour ma part je l’ai trouvé très bon dans le trou normand

Il est méconnaissable dans le film d’Enrico aux côtés de Ventura, les grandes gueules, cinyque dans la jument verte. Impérial dans Fortuna, touchant avec Fernandel dans la cuisine au beurre et émouvant dans le rôle du père de Delon, l’école buissonnière

Je n’ai jamais aimé ses films de Mocky, par contre j’ai adoré ses chansons… Mais je ne me souviens plus du nom du bal perdu qui s’appelait qui s’appelait…..

J’aimeJ’aime