Un des côtés attachants de l’œuvre d’Henri Decoin aura été une curiosité toujours éveillée, en quête d’arguments neufs. Cela jusque dans ses derniers films : ainsi de Maléfices (1962) où sur un scénario de Boileau-Narcejac, il composait avec enthousiasme un curieux cocktail avec un guépard, Juliette Gréco et l’île de Sein, essayant de redonner du goût aux formules policières qui s’affadissaient dans les années 1960 ; ainsi de ces deux tentatives de films à costumes, tous deux évoluant à l’ombre du grand Roy, l’un sérieux, l’autre cavalcadant, L’Affaire des poisons (1955) rassemblait deux grandes vedettes françaises : Danielle Darrieux et Viviane Romance, quelques comédiens sûrs, certains Italiens. Avec patience et minutie le film retraçait l’histoire sordide et fastueuse des « poudres de succession » sans échapper au piège habituel de ces entreprises : le musée Grévin ; en revanche les chevauchées de d’Artagnan, ses éclats de rire, sa hardiesse bien connue et sa promptitude à dégainer réhaussaient les couleurs d’un scénario piaffant ; arabesques en marge de l’énigme Le Masque de fer (1962) se réclamait d’un romantisme à la Victor Hugo (qui, inspiré par le sujet, avait écrit « Les Jumeaux ») plus que des études de Georges Mongrédien.

Sujet original et en rupture complète avec sa production antérieure : Clara de Montargis (1951) resta l’un des films préférés de Decoin. On y célèbre l’adolescence, l’harmonica, le camping tel qu’on le pratiquait en ce temps (avec un enthousiasme juvénile). Sur le bord d’une route un jeune homme comme on n’en voit plus croisera la Femme. « La Femme Sphynx » comme l’écrivirent certains critiques. Il croit découvrir l’amour, mais restera seul avec un peu d’amertume au cœur et de plomb dans la tête. A cette trame des plus simples se superposent des épisodes colorés, mais à l’aquarelle : la rencontre avec une troupe de comédiens ambulants comme on n’en voit plus guère, non plus ; la conversation avec un sympathique poivrot et ce goût pour les randonnées solitaires, reflet encore d’une époque révolue.

Trois télégrammes (1950), rupture nouvelle avec le tout venant, participe d’un courant généreux qui traverse de temps en temps le cinéma français et incite, par exemple, Christian Jaque à donner Si tous les gars du monde. Même thème : une chaîne de solidarité se constitue spontanément, l’homme n’est pas foncièrement mauvais. Même technique : employer des acteurs honnêtes, consciencieux, fuir la vedette. Le petit télégraphiste perd trois télégrammes, jusqu’à une heure avancée de la nuit : tout le quartier – et pas n’importe lequel – celui de la rue Mouffetard – participera à la chasse au trésor en renchérissant peut-être un peu trop sur le côté « parigot bon enfant ». Le gosse y gagne la confiance en ses frères humains et apprend ce qu’est la reconnaissance. Une petite fille y affirme une personnalité qui lui permettra de faire de belles choses plus tard si les grands ensembles ne la dévorent pas. Film sympathique et déluré, mené rapidement, là encore au son de l’harmonica. Bien accueilli alors, il est à craindre que le temps qui passe n’ait desséché et écaillé ses riantes couleurs.

Loin des sentiers battus également les deux films tournés en Espagne. Le Désir et l’amour (1951), histoire de la confection d’un film, dans laquelle Decoin et son équipe technique apparaissent et jouent leur propre rôle, où la vedette s’éprend du figurant, où l’habilleuse, le régisseur, la script jouent le chœur antique, œuvre amusante dans sa conception et par la belle humeur qu’elle manifeste, mais d’allure assez bâclée et qu’on peut qualifier de film de vacances.

Quant aux Amants de Tolède (1953), ce fut un ambitieux échec. Une nouvelle de Stendhal « Le coffre et le revenant », rapide et sèche, en forme le support. le somptueux et brûlant décor de Tolède et de ses environs, le visage lourd, sensuel d’Alida Valli, le poids de Pedro Armendariz paralysaient quelque peu le film sans réussir à l’étouffer totalement. De ce brasier qu’il aurait dû être, subsistent quelques étincelles qui font d’autant plus regretter le flamboiement rêvé.

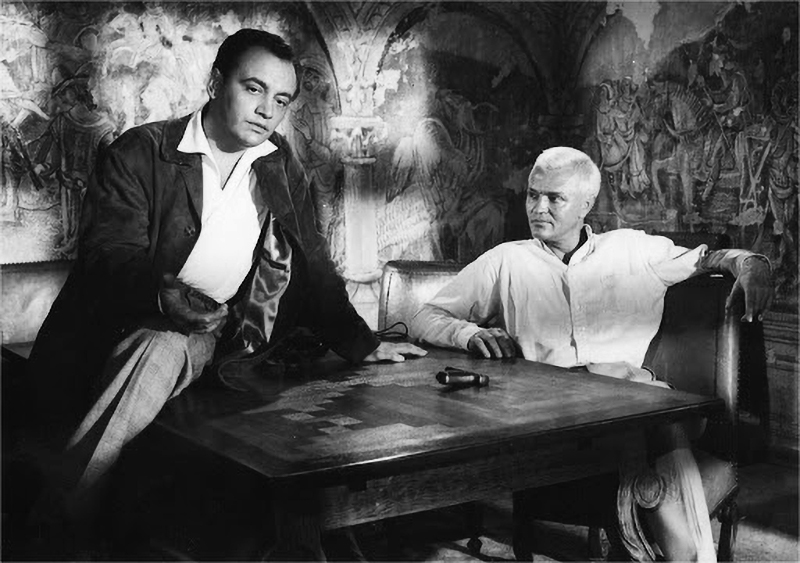

Tel est souvent le sort des co-productions. Tel fut le cas de Bonnes à tuer (1954) qui groupait autour de Michel Auclair, assassin des plus cyniques, quatre femmes, victimes fascinées et réclamant presque l’holocauste. Policier, si l’on veut, mais irréel et sophistiqué. le drame obéit à la règle classique des trois unités, se déroule sur la terrasse d’un immeuble des Champs-Elysées d’où l’une des dames doit être précipitée, la robe de soirée y est de rigueur, le whisky et la cristallerie y tiennent leur place. La mise en scène est calculée au millimètre près, l’influence de certains films d’Hitchcock est très apparente avec, d’ailleurs, ce côté confortable dans l’exécution qui est une des marques de fauteur de La Corde. Le malaise de la critique devant Bonnes à tuer, bel exercice de voltige où se combinent froideur et désinvolture, où l’on reconnaît un ton sec et arrogant, vient sans doute encore d’une interprétation où le doublage des Italiennes agaçait plus qu’il n’introduisait d’insolite dans un film qui s’en réclamait.

On ne peut que feuilleter, rapidement les recueils d’images que constitue une dernière série de films. C’est l’esthétique du roman-photo qui s’étale dans un drame comme : Pourquoi viens-tu si tard ? (1959), plaidoyer (dans le sens exact du terme: l’héroïne étant avocate) en faveur de l’anti-alcoolisme. De même, pour une histoire d’espionnage gâtée par une distribution imposée par les aléas de la co-production : Casablanca, nid d’espions (1963). Également pour des aventures un peu fatiguées et combien fatigantes avec Eddie Constantine – ombre de ce qu’il fut : Nick Carter va tout casser (1964). Et surtout pour deux films, modèles du genre : Le Pavé de Paris (1961) et Tendre et violente Elisabeth (1961). Le premier proclame qu’il est un mélo, mais se déguise en documentaire. Histoire archi-connue d’une fille de province qui rompt avec sa famille, son fiancé, part pour Paris, descend la pente à toute allure, se compromet dans quelques partouzes et retrouve avec soulagement son futur mari qui la suit à la piste durant tout le film. On revoit Abus de confiance à travers une glace déformante, l’héroïne reste pure, au moins moralement, les méchants de l’histoire sont crayonnés d’un trait gras, il y a une espèce d’échantillonnage de tout ce qu’il faut éviter dans la capitale si l’on garde près du cœur la petite fleur bleue, Danielle Gaubert a heureusement de la tenue et même de l’accent et Jacques Riberolles attendrit à force de confiance et de bonté. Le récit est découpé en un certain nombre de retours en arrière, et se suit avec l’intérêt que l’on peut accorder aux pages de « Nous Deux » ou de « Confidences ».

Il y a plus d’ambition dans Tendre et violente Elisabeth, un des tomes du cycle romanesque de Troyat « Les semailles et les Moissons », l’académicien écrivit le dialogue et réserva ainsi aux acteurs la plus étonnante collection de formules toutes faites et de lieux communs qui puisse s’entendre sur un écran. Les extérieurs agréables avaient été filmés du côté de Megève, à la grande joie, à coup sûr, de l’équipe du film. A condition de se boucher les oreilles, on peut regarder et deviner le calvaire d’Elisabeth, fille d’hôtelier, qui aime sensuellement le beau Christian, cynique et débauché, mais devient l’égérie d’un romantique pianiste qui essaie de lui faire trouver du goût au pot au feu familial. Tout compte fait, Elisabeth préfère l’aventure, et tandis que le mari, au piano, égrène une sonate, elle gagne la petite porte du jardin, déjà couvert par les feuilles de l’automne, et s’élance vers sa destinée. Avec de l’indulgence on peut trouver du charme aux paysages humides de l’épilogue et reconnaître que la scène finale, en plan fixe, muette, où la musique prend sa juste valeur est d’un bon cinéaste. L’interprétation se noyait dans une élégante médiocrité. Ajoutons à ce chapitre Tous peuvent me tuer (1957) qui, dans un beau décor de prison, reprenait le thème bien connu du Dernier des Six, film d’été, léger comme boisson aromatisée. Le Feu aux poudres (1957) où l’on retient à la faveur d’une nouvelle histoire de truands, située cette fois dans les Causses, l’excellence de Vanel – mais où n’est-il pas excellent ? [Henri Decoin – Raymond Chirat – Anthologie du cinéma (Avant-scène du cinéma, 1973)]

TOUS PEUVENT ME TUER – Henri Decoin (1957)

Divertissement habile, gouleyant, bien servi par des comédiens auxquels on ne demande pas de prendre au sérieux une histoire pourtant astucieuse ayant commis un mirifique vol de bijoux, un groupe de malfrats se fait enfermer en prison pour un motif bénin qui leur sert d’alibi. En prison, ils sont assassinés les uns après les autres, jusqu’au coup de théâtre final…

Trois petits mots…

Pour finir en beauté et oublier la lassitude des derniers temps, il faut mettre à part, et assez haut, dans l’œuvre de Decoin deux films qu’on peut qualifier en gros de policiers. Razzia sur la Chnouf en 1954 s’en prenait déjà aux méfaits de la drogue et à la lutte entre la police et les trafiquants.

Film violent et efficace, avec aperçus sordides et colorés, enlevé à un bon rythme et ménageant quelques surprises aux bons endroits, cuisiné avec amour et permettant à quelques monstres sacrés : Gabin, Ventura, Dalio, Lila Kedrova de faire leurs numéros avec ce rien d’outrance qui leur va si bien.

L’année précédente Dortoir des grandes présentait aussi quelques excellents acteurs effectuant des exercices de virtuosité : Jean Marais, inspecteur de charme, Denise Grey directrice d’un pensionnat aristocratique, Louis de Funès, photographe de village, salace et besogneux, Line Noro, surveillante pitoyable et Françoise Arnoul très à l’aise dans la comédie. Le film se jouait sur une charmante musique de Georges Van Parys. Drame policier enlevé et plutôt gai, réalisé avec un sens parfait du rythme et l’art de filer le récit. En évitant de se prendre au sérieux, il dépassait de cent coudées Les Intrigantes où les talents de Jeanne Moreau, Raymond Rouleau, Raymond Pellegrin s’essoufflaient, aux prises avec un roman dont l’adaptation n’était pas un modèle de légèreté.

La mort étant venue, on a dit que Decoin était, en France, un des rares metteurs en scène à rappeler ses collègues américains, tout comme Julien Duvivier. La technique possédée à fond qui permet d’aborder avec facilité n’importe quel sujet proposé, l’intérêt porté à la direction des comédiens, une petite musique qui se perçoit dans les meilleures œuvres. Soit. Toutefois il est un réalisateur français dont la carrière ressemble étonnamment à celle de Decoin, c’est Christian Jaque, avec ses débuts à la Paramount française (un film par semaine), ses séries Fernandel ou Armand Bernard, et ce brusque épanouissement à la veille de la guerre. Les grands sujets ensuite, avec la joie de lancer une caméra à toute allure en travers des scènes, le papillonnement de l’après-guerre, et la mode qui passe. Mais toujours des films de belle humeur. Tout du long, les deux réalisateurs se renvoient la balle (Abus de confiance – L’Enfer des anges ; Premier rendez-vous – Premier Bal ; L’Homme de Londres – Voyage sans espoir ; Les Amoureux sont seuls au monde – Un Revenant ; Charmants garçons – Adorables créatures ; Les Nathalie interchangeables ; Trois télégrammes – Si tous les gars du monde) et finalement se retrouvent dans ces besognes collectives où cinq ou six sketches de peu d’imagination mobilisent vedettes aimées et réalisateurs notoires.

Plus de panache et de clins d’œil chez Christian Jaque, plus de sourire et d’émotion chez Decoin. Ce dernier fit triompher en France le cinéma des âmes sensibles. L’un est le Rostand de l’écran français ; l’autre, Decoin, avec ses attendrissements de bon aloi, reste l’Alphonse Daudet des studios. Cinéastes du second rayon, reflet des années perdues, rayons du projecteur où palpitent les grains de poussière… [Henri Decoin – Raymond Chirat – Anthologie du cinéma (Avant-scène du cinéma, 1973)]

RAZZIA SUR LA CHNOUF – Henri Decoin (1954)

Rebondissant sur le succès surprise de Touchez pas au grisbi, Gabin se lance en 1954 dans l’aventure de Razzia sur la chnouf. Un polar qui, grâce à l’habileté du cinéaste Henri Decoin, rejoindra tout naturellement la liste des grands films de l’acteur. Dans ce film, Gabin peaufinera le personnage qui dominera la seconde partie de sa carrière : le dur à cuire impitoyable mais réglo.

HENRI DECOIN : SANG ET OR

Il faut éviter avant tout de se référer à l’histoire de Mathilde Carré, dite la Chatte, agent de l’Abwehr, alias « Micheline », alias « la dame au chapeau rouge », alias « Victoire » selon les différents réseaux, condamnée, traînée de prison en prison, graciée finalement. Les deux films de Decoin: La Chatte et La Chatte sort ses griffes prennent toute distance à ce sujet. « Il ne peut être question de retrouver dans ce film la personne qui a défrayé la chronique » lit-on en fin de générique. On joue sur un titre raccrocheur, l’opinion ayant été sensibilisée par les équivoques aventures de Mathilde Carré.

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – LE CHARME VÉNENÉUX D’AUTANT-LARA (7/10)

- L’ESSOR DE LA COMÉDIE À L’ITALIENNE

- RIO BRAVO – Howard Hawks (1959)

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – L’HOMME AU PIÉDESTAL (6/10)

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CALVACADES ET PÉTARADES (5/10)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Les Réalisateurs