Parmi les comédies musicales de l’âge d’or de la Warner, Footlight Parade occupe une place à part. Sorti en 1933, au cœur de l’ère pré-Code, il condense tout ce que le studio savait faire de plus audacieux : une énergie presque anarchique, un humour insolent, une sexualité à peine voilée, et surtout l’inventivité visuelle débridée de Busby Berkeley, chorégraphe devenu cinéaste de l’impossible. Mais le film est aussi un portrait étonnamment lucide d’un monde du spectacle en mutation, où l’industrie avale les artistes et où la créativité doit se réinventer pour survivre.

Le film repose sur la performance électrique de James Cagney, qui trouve ici l’un de ses rôles les plus jubilatoires. Loin du gangster nerveux qui a fait sa gloire, il incarne Chester Kent, producteur de « prologues » musicaux destinés à précéder les séances de cinéma. Cagney y déploie une énergie physique stupéfiante : il parle vite, bouge vite, pense vite. Son personnage est un funambule du show-business, constamment au bord de l’effondrement mais porté par une foi absolue dans le spectacle vivant. Cette frénésie n’est pas seulement un ressort comique : elle traduit l’urgence d’un monde où le cinéma parlant menace de rendre obsolètes des formes entières de divertissement. Footlight Parade devient alors un film sur la survie artistique, sur la nécessité de se réinventer pour ne pas disparaître.

Tourné quelques mois avant l’application stricte du Code Hays, le film se permet une liberté de ton qui serait impensable quelques années plus tard. Les allusions sexuelles abondent, les costumes sont suggestifs, les dialogues piquent. Joan Blondell, irrésistible en secrétaire fidèle et ironique, incarne cette liberté d’esprit : elle fume, elle jure, elle se moque des hommes, elle prend la parole sans demander la permission. Cette atmosphère de liberté donne au film une modernité surprenante. On y sent un Hollywood encore jeune, encore insolent, pas encore corseté par la morale puritaine qui s’abattra dès 1934.

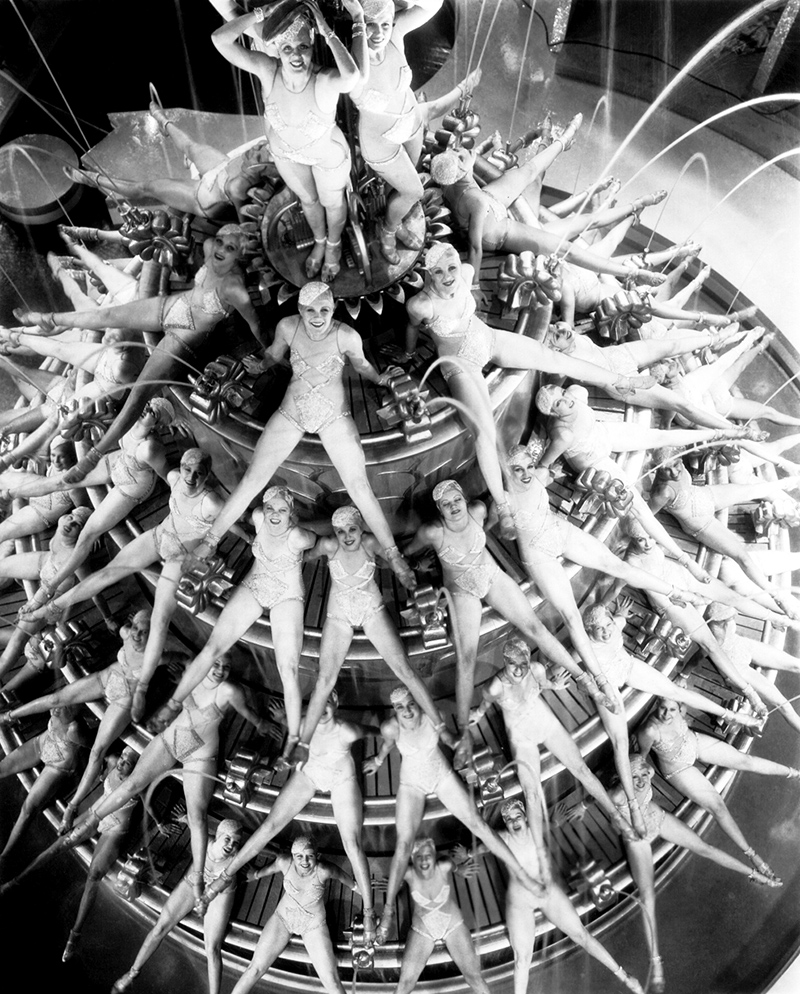

Berkeley transforme la scène en un espace impossible, affranchi des lois du théâtre comme de celles du corps humain. Ses chorégraphies ne sont pas des danses : ce sont des visions. Le montage, les plongées vertigineuses, les mouvements de caméra fluides créent un langage cinématographique entièrement nouveau, où le spectacle n’est plus filmé mais inventé par la caméra. Dans Footlight Parade, cette démesure visuelle contraste avec la dureté du monde réel décrit dans le récit. Le film oscille entre la sueur des répétitions, les pressions financières, les trahisons professionnelles… et ces moments de pure abstraction où la réalité s’efface. C’est cette tension qui lui donne sa force.

Derrière la fantaisie, Footlight Parade est un film profondément matérialiste. Il montre les coulisses, les répétitions interminables, les conflits syndicaux, les producteurs rapaces, les artistes épuisés. C’est un film sur le travail, sur la fabrication du spectacle, sur l’effort collectif qui précède la magie. Cette dimension documentaire, presque sociologique, fait de l’œuvre un témoignage précieux sur l’industrie du divertissement au début des années 1930. On y voit un Hollywood encore artisanal, encore fragile, où tout peut s’effondrer du jour au lendemain.

L’histoire

Producteur de spectacles de music-hall, Chester Kent se retrouve au chômage lors de l’arrivée du cinéma parlant. Il décide alors de faire des prologues musicaux destinés à précéder les films dans les salles de cinéma, mais son principal rival est résolu à le battre sur ce terrain. Ses deux associés, Al Frazer et Silas Gould, le trahissent et Chester, au lieu de se rendre compte que sa secrétaire Nan l’aime réellement, se laisse séduire par l’ambitieuse Vivian. Kent a trois jours pour mettre au point trois prologues. C’est un défi quasi impossible à réussir. Mais l’ancienne femme de Kent réapparaît et réclame 25 000 dollars. Kent découvre alors que Vivian n’en veut, elle aussi, qu’à son argent mais il parvient malgré tout, avec l’aide de la fidèle Nan, à produire en temps voulu – et avec succès – les trois numéros auxquels il s’était engagé.

Comme 42e Rue – et contrairement à Gold Diggers of 1933 – Footlight Parade est de nouveau l’histoire d’un homme de spectacle confronté à l’adversité et réussissant à construire le spectacle dont il avait l’idée. Volé par ses partenaires, trahi par sa compagne du moment, financièrement acculé par son ancienne femme, Chester Kent refusera de se laisser abattre et triomphera avec l’aide de sa secrétaire. Une fois de plus, le thème de l’homme providentiel et du New Deal s’inscrit en filigrane de l’histoire. Les trois grands numéros musicaux qui forment la dernière partie du film permettent à Busby Berkeley de laisser encore et toujours vagabonder son imagination. « Honeymoon Hotel » décrit ainsi la nuit de noces d’un jeune couple (Ruby Keeler et Dick Powell) et Berkeley présente une vue en coupe du décor. Les hommes et les femmes se préparent pour la nuit. Les femmes se déshabillent – Berkeley reprend l’idée utilisée dans Gold Diggers of 1933 – et l’apparition du bébé libidineux, joué par Billy Barty et également apparu dans Gold Diggers, contribue à accentuer l’atmosphère équivoque de cet intermède allusivement érotique.

Music by Harry Warren / Lyrics by Al Dubin

Performed by Dick Powell, Ruby Keeler and Chorus

Connu avec raison comme l’un des numéros les plus spectaculaires de Berkeley, « By a Waterfall » est l’occasion de brillantes variations et compositions mathématiques circulaires et de l’éblouissante réalisation d’une cascade peuplée de naïades. C’est en revenant de la première de Gold Diggers of 1933 au Grauman’s Chinese que Busby Berkeley eut l’idée du numéro en parlant à Jack L. Warner. Il s’agissait soudain de faire un spectacle avec une centaine de girls évoluant dans une piscine géante. Jack Warner arrêta aussitôt Berkeley en lui disant que ce numéro serait capable de ruiner la Banque d’Amérique. Quelques semaines plus tard, c’est pourtant le même Jack Warner qui reparle à Berkeley du projet. « Il me laissa dès lors travailler avec les techniciens, dessiner l’immense aquarium avec ses côtés en verre pour laisser passer la lumière. Il y eut un appareillage extraordinaire pour avoir une chute d’eau. On n’avait jamais fait cela. Il y avait cent filles qui participaient au numéro. Nous avons répété deux semaines et tourné en six jours. Aujourd’hui, je le ferais en trois jours mais « By a Waterfall » coûterait un quart de million de dollars par jour. Ce fut le numéro le plus difficile à réaliser de ma carrière à cause des plans sous l’eau et à cause de l’effort physique que devaient fournir les filles dans l’eau. L’installation ressemblait à celle du « Queen Mary ». Je me souviens du tournage. Il n’y avait pas encore de syndicats pour nous dire d’arrêter à six heures. Je faisais des gros plans de filles dans l’eau à trois heures et demie du matin. Et ça ne m’empêchait pas de les rappeler à onze heures dans la même matinée pour continuer ! » Le numéro est tourné sans le son, la musique ayant été ajoutée par la suite. Berkeley a toujours reconnu avoir eu de la difficulté à trouver l’air dont il avait besoin. Il écouta une douzaine de compositeurs jusqu’à ce que Sammy Fain lui fasse entendre la mélodie qu’il souhaitait exactement. Berkeley comprit alors qu’il avait ce qu’il cherchait et Irving Kahn composa les paroles.

Music by Sammy Fain / Lyrics by Irving Kahal

Performed by Dick Powell, Ruby Keeler and Chorus

« Shanghai Lil », qui termine le film, raconte la quête par un jeune marin (James Cagney) d’une entraîneuse orientale dont la pensée l’obsède. Dans une atmosphère à la Sternberg – on pense déjà à Shanghai Gesture – on découvre pêle-mêle prostituées et légionnaires, marins et ivrognes, de toutes les races et de toutes les nations. Le héros danse avec celle qu’il aime, des marins effectuent une parade virtuose et on découvre à la fin l’emblème du NRA et le visage de Franklin Delano Roosevelt, comme si la Warner avait encore besoin de rappeler son attachement au nouveau président des Etats-Unis. Mené à vive allure par un James Cagney survolté – aussi à l’aise dans les scènes dialoguées que lorsqu’il danse dans « Shanghai Lil » -le film doit évidemment plus à Busby Berkeley qu’à Lloyd Bacon… [La comédie musicale – Patrick Brion – Edition de la La Martinière (1993)]

Music by Harry Warren / Lyrics by Al Dubin

Performed by James Cagney, Ruby Keeler and Chorus

BUSBY BERKELEY : DES LÉGIONS DE DANSEUSES

Produits d’une imagination débridée, les extravagantes et colossales mises en scène dansées de Busby Berkeley font à jamais partie du grand rêve hollywoodien des années 1930. Seuls quelques esprits chagrins crièrent au mauvais goût devant les ballets de Berkeley.

Footlight Parade et le pré-Code : la dernière danse avant la nuit

Il y a, dans Footlight Parade, une urgence qui ne s’explique pas seulement par la crise économique ou la frénésie du show-business. C’est une urgence plus secrète, plus brûlante : celle d’un cinéma qui sait, confusément, que sa liberté touche à sa fin. Nous sommes en 1933, au cœur de cette parenthèse fragile qu’on appelle aujourd’hui l’ère pré-Code, ce moment suspendu où Hollywood, encore indiscipliné, se permettait d’être insolent, sensuel, irrévérencieux, vivant. Footlight Parade respire cette liberté comme un corps haletant. Il en est l’un des derniers éclats.

Le pré-Code, ce n’est pas seulement des jupes plus courtes ou des sous-entendus plus appuyés. C’est un état d’esprit. Une manière de filmer les femmes comme des êtres désirants, les hommes comme des êtres faillibles, la société comme un terrain de lutte. C’est un cinéma qui ose regarder la réalité en face — la pauvreté, le sexe, la corruption, la fatigue — tout en inventant des échappées flamboyantes. Dans Footlight Parade, cette liberté circule partout :

– dans les répliques acérées de Joan Blondell, qui parle comme une femme qui n’a pas l’intention de s’excuser d’exister ;

– dans les chorégraphies où les corps féminins deviennent motifs, vagues, architectures vivantes ;

– dans les allusions sexuelles à peine voilées de “Honeymoon Hotel”, qui aurait été impensable un an plus tard ;

– dans la manière dont le film montre le travail, la sueur, les conflits, sans édulcorer.

Le film n’est pas obscène : il est honnête. Et cette honnêteté, bientôt, deviendra suspecte.

Ce qui frappe, c’est que la liberté pré-Code n’est pas seulement un décor : elle nourrit la dramaturgie. Chester Kent, le personnage de James Cagney, se bat pour maintenir en vie une forme de spectacle menacée par l’arrivée du parlant. Il invente, improvise, transgresse. Il refuse les règles, contourne les obstacles, brûle les étapes. Il est l’incarnation même de l’esprit pré-Code : un homme qui avance parce qu’il n’a pas le choix, parce que s’arrêter serait mourir. Le film lui-même adopte cette logique. Il court, il déborde, il s’autorise des ruptures de ton, des audaces visuelles, des numéros qui n’obéissent à aucune vraisemblance. Il est libre — et il le sait.

Les visions de Berkeley sont peut-être la plus belle expression de cette liberté. Elles ne respectent aucune règle du théâtre, aucune règle du réalisme, aucune règle du bon goût. Elles sont trop grandes, trop sensuelles, trop géométriques, trop tout. Elles sont l’affirmation d’un cinéma qui n’a pas encore été discipliné, qui ne s’est pas encore résigné à rentrer dans le cadre moral qu’on lui imposera bientôt. Dans “By a Waterfall”, les corps féminins deviennent une abstraction mouvante, une célébration du désir et de la forme. Dans “Shanghai Lil”, Cagney danse avec une insolence qui frôle la provocation. Tout cela sera bientôt surveillé, contrôlé, aseptisé. Footlight Parade est un film qui danse avant que la musique ne s’arrête.

Ce qui rend le film si émouvant, aujourd’hui, c’est qu’il porte en lui la conscience de sa fin. Quelques mois après sa sortie, le Code Hays sera appliqué avec une rigueur implacable. Les allusions sexuelles disparaîtront. Les femmes insolentes seront recadrées. Les chorégraphies devront se couvrir. Les dialogues devront se purifier. Le cinéma deviendra plus sage, plus propre, plus silencieux. Footlight Parade, lui, reste comme un éclat de liberté arraché au temps. Un film qui ose tout parce qu’il sait que bientôt, il ne pourra plus rien oser. Il est la dernière fête avant la nuit.

CINÉMA ET CENSURE : LE PRÉ-CODE

Les scandales qui secouèrent Hollywood dans les années 1920 déclenchèrent une violente réaction puritaine, qui atteint son point culminant avec l’entrée en vigueur du code Hays en 1934.

LA COMÉDIE MUSICALE

La comédie musicale a été longtemps l’un des genres privilégiés de la production hollywoodienne, et probablement le plus fascinant . Né dans les années 1930, en même temps que le cinéma parlant, elle témoigna à sa manière, en chansons, en claquettes et en paillettes, de la rénovation sociale et économique de l’Amérique. Mais c’est dix plus tard, à la Metro-Goldwyn-Mayer, que sous l’impulsion d’Arthur Freed la comédie musicale connut son véritable âge d’or, grâce à la rencontre de créateurs d’exception (Vincente Minnelli, Stanley Donen) et d’acteurs inoubliables (Fred Astaire, Gene Kelly, Judy Garland, Cyd Charisse, Debbie Reynolds). Par l’évocation de ces années éblouissantes à travers les films présentés, cette page permet de retrouver toute la magie et le glamour de la comédie musicale.

42nd STREET – Lloyd Bacon (1933)

42nd Street (42ème Rue) est l’une des comédies musicales les plus célèbres de l’avant-guerre. Le film ausculte la mécanique dramatique implacable des répétitions conduisant à métamorphoser le labeur des esclaves de Broadway en un triomphe du divertissement populaire. Mais il s’agit d’une intrigue assez typique, centrée sur le suspens entourant la préparation d’un show, la mise en scène de Lloyd Bacon et le duo qu’il forme avec le chorégraphe Busby Berkeley, lui donnent un ton particulièrement original et audacieux.

GOLD DIGGERS OF 1933 – Mervyn Leroy et Busby Berkeley (1933)

En 1933, première année de la présidence de Roosevelt, près d’un Américain sur quatre est chômeur et Gold Diggers of 1933 (Chercheuses d’or 1933) va témoigner, avec encore plus de force que 42nd Street, à la fois du génie de Busby Berkeley et de l’engagement du film musical de la Warner dans une représentation réaliste de l’Amérique de l’époque.

- FOOTLIGHT PARADE (Prologues) – Lloyd Bacon et Busby Berkeley (1933)

- CHRISTIAN-JAQUE : L’ÉLÉGANCE EN MOUVEMENT

- GINETTE LECLERC : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD LACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :La Comédie musicale