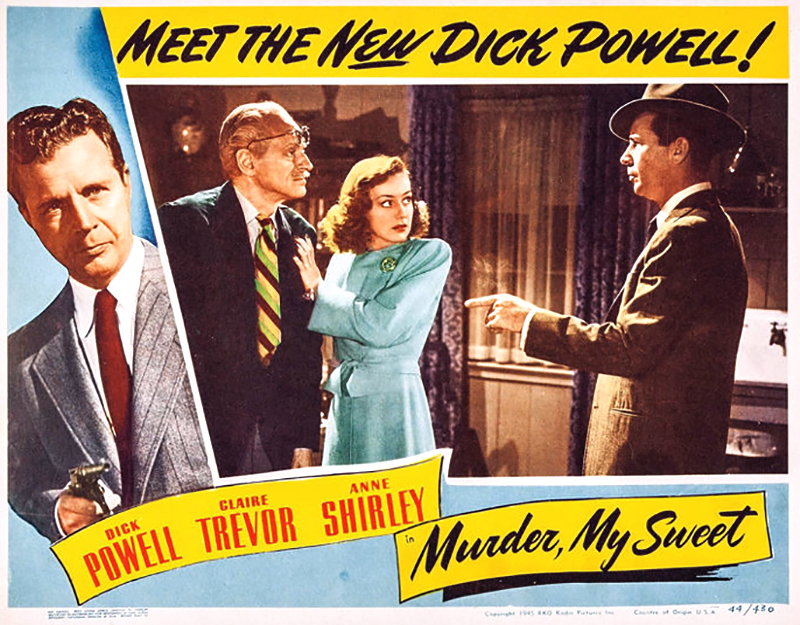

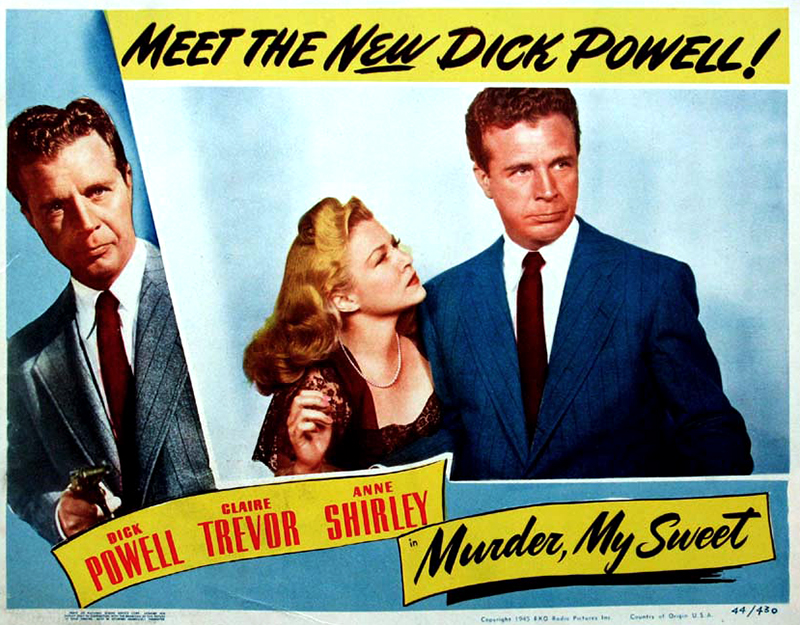

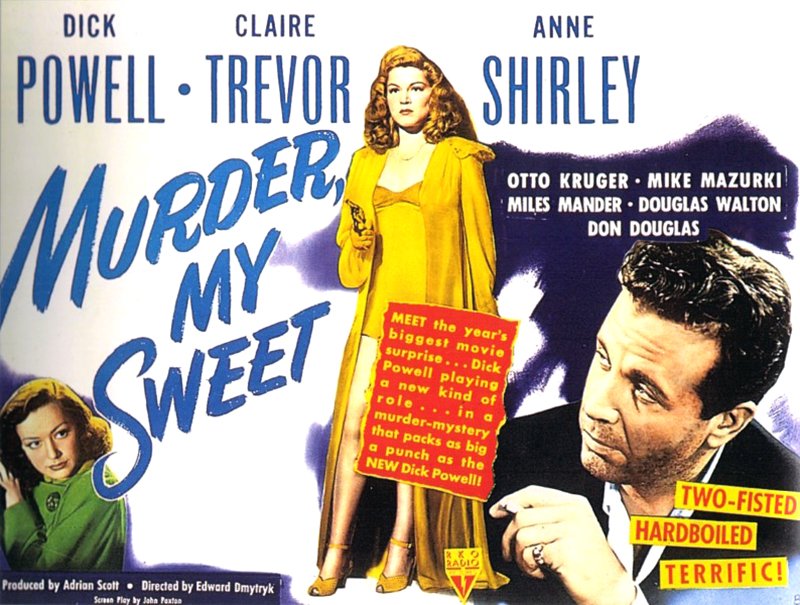

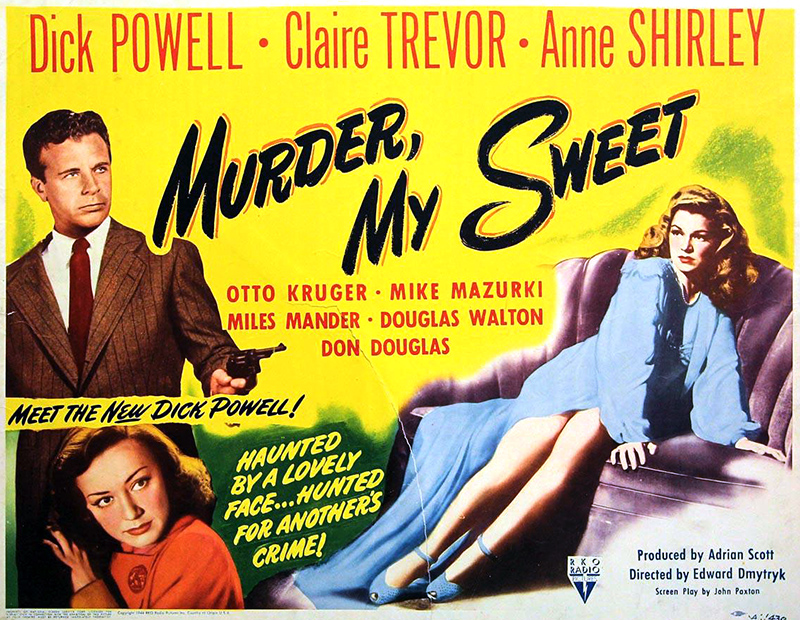

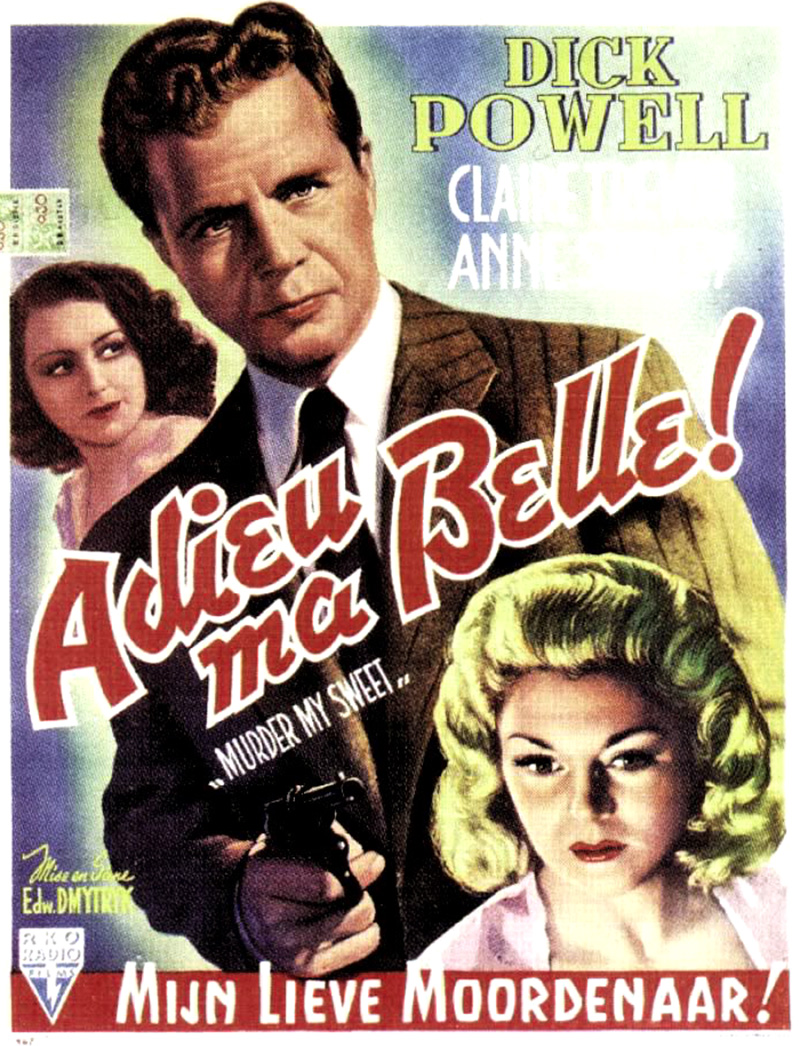

Les films noirs qui mettent en scène un personnage de détective privé ne sont pas si nombreux qu’on le croit. Il n’en existe qu’une douzaine environ et près de la moitié d’entre eux sont tirés de romans du célèbre écrivain Raymond Chandler, dans lesquels figure le personnage emblématique de Philip Marlowe. Bien que « Farewell, my Lovely » et « The High Window » aient déjà été portés à l’écran, ces adaptations avaient été remaniées pour d’autres détectives privés. C’est donc dans la version de Dmytryk et sous les traits de Dick Powell qu’apparaît pour la première fois au cinéma le personnage de Marlowe. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Chandler lui-même a toujours préféré Powell aux autres acteurs qui l’ont incarné. Selon le réalisateur Edward Dmytryk, « [Marlowe] possède une certaine force physique, mais il y a en lui quelque chose de tendre. C’est ce qui fait de Dick Powell le meilleur de tous ses interprètes. Spade est un dur. Le problème avec l’interprétation de Bogey, c’est qu’il transforme Marlowe en Spade. »

Depuis la sortie, en 1942, de The Falcon Takes Over, dont la RKO a radicalement transformé l’intrigue et le personnage, les livres de Chandler se vendent (et sont distribués aux soldats) par centaines de milliers, dont plus d’un million d’exemplaires pour « Farewell, my Lovely ». Le studio décide donc de profiter de cette manne en tournant une nouvelle adaptation de « Farewell, my Lovely », où il rétablit le personnage de Philip Marlowe. Pour Dmytryk, le producteur Adrian Scott et l’acteur Dick Powell – qui referont équipe l’année suivante dans le film noir Cornered (Pris au piège, 1945) -, Murder, my sweet est une occasion en or.

Adapté d’une œuvre littéraire qui lui offre un succès garanti, ce petit film de série A va permettre au crooner Dick Powell et à ses collègues habitués aux séries B de donner un nouvel élan à leur carrière. Bien qu’il « ne se soit jamais considéré comme un esthète », le metteur en scène Edward Dmytryk saisit sa chance de se faire remarquer et s’arroge rétrospectivement tout le mérite du film : « Pour ce qui est du style que vous qualifiez de noir, je pense qu’au sein de la RKO, j’y ai nettement contribué, [que] nous avons réellement lancé ce style. Un cameraman fait ce qu’on lui demande de faire. Avant de tourner Murder, my sweet, Harry Wild apportait aux westerns et aux séries B avec un éclairage assez plat. J’ai fait de lui un spécialiste du clair-obscur, et par la suite, il a participé à beaucoup de films de ce genre. »

Dmytryk parvient indéniablement à conférer au film un style très noir et à attirer l’attention de la critique sur son travail, qui consiste avant tout à exploiter toutes les ressources créatives disponibles. Cela commence dès la première image avec le logo de la RKO, qui s’accompagne non pas du signal télégraphique habituel, mais de la B.O. de Roy Webb. Sa tonalité en mode mineur et ses cordes inquiétantes rappellent l’approche employée la même année par Victor Young et Miklós Rózsa à la Paramount.

Le scénario de John Paxton conserve une grande partie des dialogues de Chandler et intègre également des bribes de son récit à la première personne. Celui-ci prend la forme d’une narration en voix off, autre élément « normal » pour le public dans le contexte d’un flash-back vu par l’un des personnages. Ce procédé permet aux auteurs d’insérer dans Murder, my sweet la prose caustique et fleurie qui a fait la renommée de Chandler.

Quand Marlowe interroge Mrs. Florian (Esther Howard) en la faisant boire, Dick Powell fait remarquer en voix off qu’il a affaire à « une femme charmante, entre deux âges, avec un visage qui ressemble à un baquet de merde. Je l’ai apprivoisée au whisky. C’est le genre de souris à qui il faut son verre, dût-elle vous étendre à coup de bouteille pour l’avoir. » Du pur Chandler. L’une des scènes les plus célèbres du film utilise des effets spéciaux pour recréer le moment où Marlowe reçoit un coup de matraque : « Un lac noir s’ouvrit sous mes pieds. J’y plongeai la tête la première. Il n’y avait pas de fond. Je me sentais bien. Comme une jambe amputée. » Là encore, les images surréalistes et l’éclairage expressionniste se justifient par leur caractère subjectif, comme l’expression de ce que Marlowe a vu, entendu et ressenti.

Aux côtés de Dick Powell se trouve une autre interprète digne d’une série A : Claire Trevor incarne la suave Mrs. Grayle, l’une des toutes premières femmes fatales de l’histoire du film noir. Une brochette d’acteurs au physique et aux inflexions caractéristiques, comme Otto Kruger dans le rôle du sirupeux et peu scrupuleux Dr Amthor et Mike Mazurki dans celui du géant Moose Malloy, complètent une galerie de personnages facilement transposables de l’univers impitoyable de Chandler aux bas-fonds du film noir. Si Dmytryk exagère un peu en se targuant d’avoir « lancé ce style », il est indéniable que Murder, my sweet, sorti au début de l’âge d’or du Noir, a influencé la figure de la femme fatale, la caméra subjective et l’atmosphère paranoïaque de nombreuses œuvres ultérieures. [Film Noir 100 All-Time Favorite – Paul Duncan, Jürgen Müller – Edition Taschen – (2013)]

Murder, my sweet, la quintessence du film noir, s’ouvre sur un plafond éclairé d’une lumière crue, pris sous un angle troublant ; des voix semblent accuser quelqu’un de meurtre. La caméra bascule et vient se poser sur Dick Powell interprétant Philip Marlowe. Il est assis à son bureau, en chemise, un masque de repos sur les yeux. Brutalement, un policier le force à raconter son histoire, la caméra s’évade alors vers les lumières trouant la nuit sur la ville. En se réintroduisant par la fenêtre, la caméra nous montre Marlowe contemplant la ville illuminée. Soudain, sur les vitres, se profilent, saisis par les reflets des lumières extérieures, d’inquiétants visages tandis que Marlowe apparaît comme menacé par une obscurité lourde et pesante.

Les angles de prise de vue insolites, les éclairages sombres et fortement contrastes, les jeux de reflets planant autour de Marlowe avec ses yeux aveuglés suggèrent, dans cette première scène, un univers instable et menaçant. Murder, my sweet est un fascinant mélange de tradition « hardboiled » et d’expressionisme de l’époque du muet. Dans son adaptation cinématographique du « Farewell, my Lovely » de Chandler, Edward Dmytryk a réussi à créer une atmosphère noire, peu courante à l’époque ; ses dialogues transcendent les habituelles conventions des films de violence ou de mystère et révèlent une vision extraordinairement cynique de la société. Dmytryk et son scénariste, John Paxton voulurent que tout se passe par les yeux de Marlowe. Ils firent de Dick Powell, qui donnait auparavant dans le genre charmeur juvénile et plat, le modèle du cynique à qui on ne la fait pas, devenu dès lors un classique. Mais le visage doux et, presque enfantin de Powell pare Marlowe d’une vulnérabilité attachante et son expression de chien battu en fait un héros perpétuellement suspicieux. Il balance des remarques cinglantes, comme le ferait un enfant gâté et capricieux qui s’irrite lorsqu’on lui résiste. [Encyclopédie du film Noir – Alain Silver et Elizabeth Ward – Ed Rivages (1979)]

Murder, my sweet organise un système narratif clos puisque Marlowe raconte, grâce à des flash-backs, une aventure dont Il connaît le dénouement sanglant. Le film entier, par conséquent repose en fait sur les arrêts et les moments de réflexion, d’autant que Marlowe ne cesse de s’interrompre pour faire des commentaires de ce genre : « Je lui ai tendu un verre ; c’était le genre de fille à prendre un verre de toute façon, dût-elle vous marcher sur le corps. » Les séquences dialoguées sont pourtant moins importantes que le récit en tant que tel. Ce ne sont pas les répliques qui donnent son ton au film, mais la déambulation de Marlowe à travers un monde cauchemardesque imposant ses images chaotiques.

Avec ses ombres et ses clairs obscurs, Murder, my sweet a une qualité visuelle qui influença bien des œuvres de l’époque. Les contrastes y sont essentiels, la séquence onirique, lorsque Marlowe est drogué, apporte une note de menace symbolique et d’irréalité perverse qui contribue à créer une atmosphère d’angoisse et de désagrégation. On trouve dans Murder, my sweet une galerie de personnages étranges et peu réalistes mais qui s’accordent très bien avec l’univers crépusculaire du film noir. Murder, my sweet devint un modèle du genre avec son traitement de la femme fatale, son ambiance paranoïaque, la fragilité de son héros, sa violence, ses personnages bizarres et son atmosphère menaçante. Rien ne vient adoucir la vision noire de Murder, my sweet qui, par son écriture complexe (presque aussi compliquée que celle du Grand Sommeil) et hautement stylisée, présente un tableau de la corruption qui n’admet aucun compromis. [Encyclopédie du film Noir – Alain Silver et Elizabeth Ward – Ed Rivages (1979)]

LE FILM NOIR

Comment un cycle de films américains est-il devenu l’un des mouvements les plus influents de l’histoire du cinéma ? Au cours de sa période classique, qui s’étend de 1941 à 1958, le genre était tourné en dérision par la critique. Lloyd Shearer, par exemple, dans un article pour le supplément dominical du New York Times (« C’est à croire que le Crime paie », du 5 août 1945) se moquait de la mode de films « de criminels », qu’il qualifiait de « meurtriers », « lubriques », remplis de « tripes et de sang »…

« Philip Marlowe, remarquera Dmytryk, a été interprété par certains des meilleurs acteurs de cinéma – Bogart, Montgomery, Mitchum -, mais je persiste à penser que Powell a été celui qui était le plus proche du personnage. Bogart et Mitchum étaient trop durs. Montgomery, trop sophistiqué. Je voulais que Marlowe soit joué tel que je croyais que Chandler l’avait imaginé. » Dmytryk profite de l’intrigue pour réaliser une habile séquence de cauchemar au cours de laquelle Marlowe ouvre des portes, poursuivi par un homme armé d’une seringue et, dans ce monde criminel gouverné par la rapacité et les passions, les personnages apparaissent dans toute leur crudité.

Le film est finalement distribué en décembre 1944 sous le titre de Farewell, my Lovely. Trompé par ce titre qui aurait pu faire croire qu’il s’agissait d’une comédie musicale, en raison de la présence de Dick Powell, le public le boude. Le studio décide alors de changer le titre – « Une des rares fois où un changement de titre a eu un effet bénéfique », écrira Dmytryk – et le film se révèle un succès. En 1975, Dick Richards mettra en scène une nouvelle version du roman de Chandler. Intitulé Farewell, my Lovely, le film sera interprété par Robert Mitchum (Philip Marlowe), Charlotte Rampling (Velma), Jack O’Halloran (Moose Malloy), John Ireland et Sylvester Stallone. [Le film noir – Patrick Brion – Editions de la La Martinière (2004)]

L’histoire

A sa sortie de prison, Moose Malloy (Mike Mazurki) engage un détective privé, Philip Marlowe (Dick Powell), pour retrouver sa petite amie disparue, Velma (Claire Trevor). L’enquête piétine mais on demande alors à Marlowe d’accompagner un jobard (Douglas Walton) et de l’aider à déposer une rançon pour récupérer des bijoux volés. L’homme est tué et Marlowe violemment frappé ; il perd connaissance. Il informe la propriétaire des bijoux, Mrs Grayle (Claire Trevor) et celle-ci lui ordonne de mettre la main sur les joyaux et de découvrir le meurtrier. Marlowe abandonne la recherche de Velma qui le mène aussi bien dans des bouges minables que dans les sphères glissantes de l’escroquerie de haute volée : ce ne sont que des voies de garage. Il se met alors à fouiner dans le passé de Mrs Gayle ; on l’assomme et il se retrouve drogué, en proie à la plus extrême confusion. Mais, en essayant de donner un sens aux éléments disparates de ses deux enquêtes parallèles, Marlowe réalise brusquement que Velma et Mrs Grayle ne sont qu’une seule et même personne. Il combine une rencontre entre les divers personnages intéressés dans une maison au bord de la mer. On apprend enfin ce qui a lié autrefois Moose, Mrs Grayle et son mari… c’est une explosion de haine et de rancœur. Ils s’entretuent.

Les extraits

DOUBLE INDEMNITY (Assurance sur la mort) – Billy Wilder (1944)

Billy Wilder choisit deux vedettes à contre-emploi. Barbara Stanwyck, l’héroïne volontaire et positive de tant de drames réalistes – et même de comédies – va incarner une tueuse, et Fred MacMurray, acteur sympathique et nonchalant par excellence, va se retrouver dans la peau d’un criminel.

THE MALTESE FALCON (Le Faucon maltais) – John Huston (1941)

Une caméra plane au-dessus de San Francisco sur un air de swing endiablé, puis le nom de l’agence des détectives privés, « Sam Spade and Miles Archer », s’affiche en grandes lettres. L’objectif s’attarde sur le héros : quelques secondes suffisent à nous entraîner dans un tourbillon de mensonge, de trahison et de meurtre. Nous y sommes en bonne compagnie puisque le héros est le détective privé le plus célèbre d’Hollywood, Sam Spade, interprété par l’idole du film de gangsters et de détectives Humphrey Bogart.

- DAVID NIVEN

- HENRI DECOIN : MALDONNE

- THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI (Le Pont de la rivière Kwaï) – David Lean (1957)

- WILLIAM HOLDEN

- CHAIR DE POULE – Julien Duvivier (1963)

Catégories :Le Film étranger, Le Film Noir

Je ne connaissais pas votre blog que je trouve très bien grâce à ce film d’Edward Dmytryk.

J’en ai fait une analyse un peu différente

http://alexandreclement.eklablog.com/adieu-ma-belle-murder-my-sweet-edward-dmytryk-1944-a119648538

J’aimeJ’aime