Le cinéma, toujours fasciné par la grandeur du Grand Siècle, évoque Descartes, La Fontaine, Molière, Beaumarchais et Marivaux. Il admire également le panache romantique et la précision réaliste, tout en cherchant à remplacer la cadence des strophes et la vivacité du dialogue par des combinaisons d’images et de sons. Pendant l’occupation, le cinéma français, replié sur lui-même, s’épanouit en recréant un monde de rêve. Après la victoire alliée, il revient à la réalité, malgré la concurrence américaine. Les réalisateurs en vogue, tels que Clouzot, Guitry, Carné, Delannoy, Autant-Lara, Cayatte, Becker, Clément, Allégret, Decoin, Christian-Jaque, Dréville, Daquin, Lacombe, Marc Allégret, René Clair et Julien Duvivier, travaillent avec ardeur pour affirmer la prépondérance de la France dans le cinéma mondial. [La IVe République et ses films – Raymond Chirat – 5 Continents / Hatier (1985)]

[la IVe République et ses films] PAYSAGE APRES LA BATAILLE

Mai 1945, la France célèbre la victoire mais reste marquée par la fatigue, la pauvreté et la déception, tandis que l’épuration se poursuit. Malgré la condamnation de Pétain et l’exécution de Laval, les difficultés persistent. De Gaulle encourage la croyance en la grandeur nationale, même si le climat reste morose. Face à la concurrence artistique internationale et au passé controversé de certains écrivains, le cinéma apparaît comme un espoir pour la culture française d’après-guerre. Cependant, le secteur souffre d’un manque de moyens, d’infrastructures vétustes et d’une production jugée légère par un public avide de rêve hollywoodien, bien que les films réalisés à la fin de l’occupation aient montré des tentatives audacieuses malgré les difficultés.

S’écoule l’année 1945. Le bilan de la Saint-Sylvestre surprend et inquiète. Abstraction faite des films inspirés par le conflit et l’occupation, les premiers préposés aux opérations de qualité se sont embourbés dans des histoires battues et rebattues. Premier vétéran, Raymond Bernard sort du mutisme qui lui a été imposé en rabâchant sans inventions l’éternelle histoire de la prostituée au grand cœur prise au piège de l’amour (Adieu chérie). Deuxième vétéran, Marcel L’Herbier, pour compléter ses chroniques filmées, retrace L’Affaire du collier de la reine. En dépit de l’interprétation vigoureuse de Viviane Romance, des costumes somptueux et de la figuration zélée, le récit est aussi ennuyeux que Versailles un jour de pluie. De plus, la mauvaise qualité de la pellicule qui donne de ternes images aggrave l’impression de grisaille. Du même réalisateur, l’échec est pire avec Au Petit Bonheur, inoffensive comédie de Marc-Gilbert Sauvajon, adaptée par l’auteur et Françoise Giroud. Le critique Denis Marion enrage : « …Monsieur Marcel L’Herbier aurait tort de croire qu’il existe encore quelqu’un qui soit sa dupe et le prenne pour autre chose qu’un entrepreneur, c’est-à-dire pour le membre d’une corporation parfaitement honorable, d’ailleurs d’utilité publique, mais totalement privée de tout souci et de toute compétence en matière d’art. »

Accablé, il semble que le réalisateur ne sache plus à quel saint se vouer. Il tente de remettre Victor Francen en selle à la faveur d’un drame mondain (La Révoltée, 1947), replâtre une fois encore la vieille fresque des Derniers jours de Pompéi (1950), se fourvoie dans l’épicerie de Roger Ferdinand (Le Père de mademoiselle, 1953). Adieu cinéma, bonjour télé. Il s’y intéresse dès son aurore, puis sacrifie au cinéma culturel sans négliger l’I.D.H.E.C., qu’il a vu naître.

Sylvie et le Fantôme, de son ancien disciple Claude Autant-Lara, bénéficie d’un préjugé favorable. L’équipe de Douce a pu se reconstituer et si Jean Aurenche signe seul l’adaptation de la comédie d’Alfred Adam, l’actrice Odette Joyeux et l’opérateur Agostini sont, pour la dernière fois au rendez-vous. Le film, raffiné, énumère un château, des invités, des enfants, des fantômes vrais ou faux, une rêveuse éveillée, un mauvais garçon d’opérette et des toilettes à la griffe de Dior. D’innombrables difficultés techniques se sont posées, elles ont été résolues et les truquages sont sans reproches. Toutefois l’anecdote qui plaisait au théâtre, s’alourdit sur l’écran bien qu’elle paraisse grêle. L’effort prodigué est absolument disproportionné et le divertissement fait long feu.

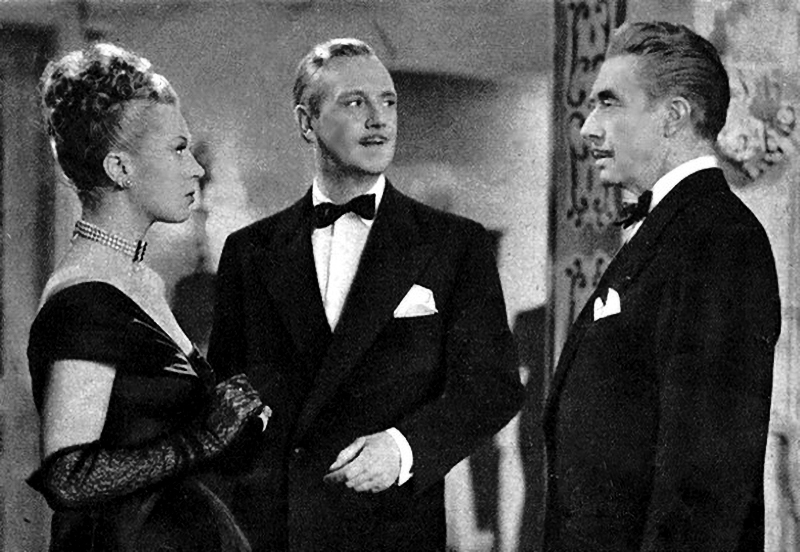

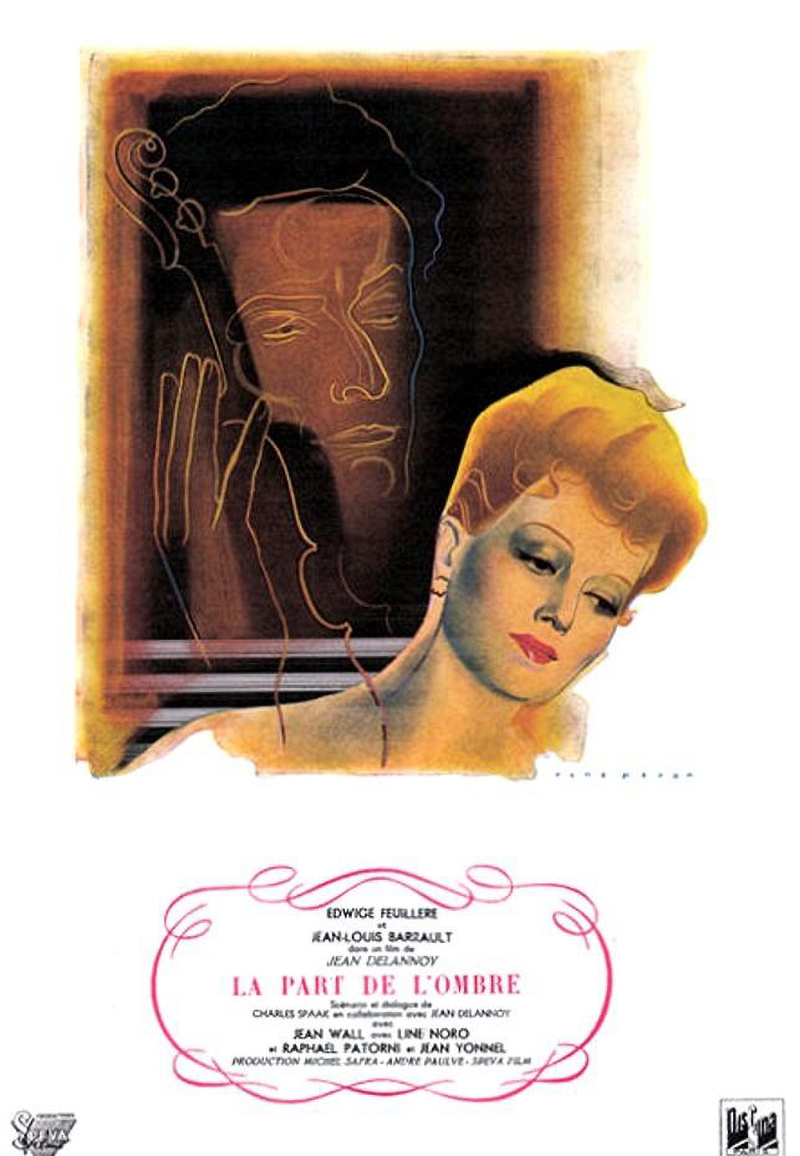

Jean Delannoy propose avec sa majesté coutumière de goûter à La Part de l’ombre (1945). Le morceau paraît rance. Les amours contrariées – et surtout contrariantes – d’Edwige Feuillère et de Jean-Louis Barrault, découragent le spectateur. Mozart et Beethoven sont au rendez-vous mais ne font pas crépiter la moindre étincelle et l’on se demande dans quel amidon Delannoy a plongé ses personnages pour qu’ils apparaissent aussi gourmés. En guise d’exercice de style, André Cayatte s’est proposé de sublimer le mélo. Ainsi Roger la Honte (1946) se pousse-t-il du col et se donne-t-il des airs de drame. Industriels, grands bourgeois, policiers traversent les épreuves et subissent les coups de théâtre avec une imperturbable dignité. Les apparences (enfant éploré, épouse douloureuse, maître-chanteur, mari qu’on berne, innocent qu’on traque et joyeux drilles voués à confondre les traîtres) sont respectées, mais le ton n’y est pas. A force de vouloir feutrer, on ne pince plus la corde sensible. Il ne manque bien entendu ni écailles de nacre aux éventails, ni plumes aux boas, ni cache-pot aux plantes vertes. Comme Cayatte et son producteur ont de la suite dans les idées, un second volet va suivre où aucun bouton de guêtre ne fera défaut.

Henri Decoin, plus modeste et peut-être plus roublard, offre un mélo, lui aussi, mais sans références et contemporain. Son titre : Fille du diable (1946), annonce la couleur et recouvre une substitution d’identité. Les deux protagonistes masculins, Ledoux et Fresnay, rivalisent de finesse et de conviction. La singulière Andrée Clément, vouée à une mort prématurée, joue un peu comme le ferait Fanny Ardant, la jeune exaltée par qui le malheur arrive. Tablant sur le décor et les situations et n’esquivant pas le coup de feu libérateur, ouvrage de bon faiseur, le film de Decoin a la sagesse de ne point transgresser les lois du mélo.

Duvivier et Clair interviennent plus tard dans le concert. Au contact du sol natal, d’emblée le premier retrouve ses obsessions, le second son petit univers. L’aventure de M. Hire, où le sordide le dispute à l’atroce, trouve son contrepoint dans les flonflons d’une fête foraine et n’offre, à qui veut s’y raccrocher, aucun personnage sympathique. Faute grave pour un cinéaste aussi averti que Duvivier. Panique (1946) se targue d’une bonne technique, trahie par des décors très apparents et par des rôles secondaires trop typés et médiocrement tenus. Sans doute souffre-t-il aussi d’un abus de réminiscences qui échantillonnent du Carné, du Chenal… et du Duvivier.

En revanche, Le Silence est d’or (1946) va aux nues. Le succès est indéniable et immédiat. Il porte cependant en germe tout ce qui va ronger peu à peu l’œuvre à venir de René Clair. L’amabilité concertée, la construction ingénieuse qui veut toujours boucler la boucle, des personnages pantins et une ironie qui dérape continuellement dans l’attendrissement. Le charme de cette nouvelle promenade sur les boulevards du Paris de 1900 se pare toutefois d’une émotion légère. Et puis, il y a le coup de chapeau aux pionniers du cinéma, aux primitifs, et même le clin d’œil en direction des vieux films de Clair. Enfin, Maurice Chevalier, privé de canotier, se livre à une démonstration brillante de ce que l’on appelait, en ses jeunes années, l’abattage.

Pierre Chenal débarque aussi des Amériques. Il fonce droit dans le mélo aux accents des limonaires. La Foire aux chimères (1946) brasse un trafic de faux billets pour les beaux yeux (si l’on peut dire) d’une aveugle. Opérée, celle-ci découvre la hideur physique de son amoureux. Elle s’enfuit en compagnie d’un lanceur de couteaux. Le graveur se précipite par la fenêtre. Cette délirante histoire, narrée dans un style flamboyant, laisse perplexes les admirateurs de Chenal. Ils s’attendent à tout dans l’avenir sans prévoir les gauloiseries d’un Clochemerle (1948), tassé dans la toile peinte et le carton-pâte.

Georges Lacombe (Le Pays sans étoiles, 1945), Marc Allégret (Pétrus, 1946) gagneraient à étudier le travail consciencieux de Jean Dréville. A partir d’un roman paysan de Gilbert Dupé, genre redoutable s’il en est, le metteur en scène de La Cage aux rossignols compose une suite de tableaux plaisants, hauts en couleurs. La Ferme du pendu rappelle La Terre de Zola et permet à Charles Vanel de camper une nouvelle fois un de ces bourrus dont il a le secret. A un repas, un ahuri chante : Bourvil se manifeste ainsi pour la première fois. [La IVe République et ses films – Raymond Chirat – 5 Continents / Hatier (1985)]

[la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – UNE ABDICATION FORCÉE (2/10)

Le triomphe des Enfants du paradis a marqué la carrière de Marcel Carné. Ce film, fruit de la collaboration entre Carné, Prévert, Trauner, Hubert, Thiriet et Kosma, est un pur produit de la qualité française, rendant hommage au théâtre et à la pantomime. Conscient de la difficulté de surpasser cette œuvre, Carné choisit comme prétexte un ballet, Le Rendez-vous, avec un scénario de Prévert et une musique de Kosma, bien accueilli. Prévert adapte le scénario pour Jean Gabin, de retour des États-Unis, et Marlène Dietrich, désireuse de tourner à ses côtés. L’action, concentrée en une nuit, se déroule dans un quartier appauvri et glacial de Paris, juste après la guerre.

[la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CHACUN À SA PLACE (3/10)

La qualité, selon certains metteurs en scène, doit éviter les sujets trop actuels et acerbes. René Clair, après avoir surpris avec des aperçus d’apocalypse dans La Beauté du diable, revient à des œuvres plus légères comme Les Belles-de-Nuit. Henri-Georges Clouzot, quant à lui, est critiqué pour s’aventurer hors de son domaine de suspense, comme dans Miquette et sa Mère et Les Espions. Cependant, il excelle dans des œuvres comme Les Diaboliques et Le Salaire de la peur, où il maîtrise le suspense et l’aventure. Ses films, bien que haletants et satisfaisants, sont parfois jugés trop dérisoires, comme Manon.

[la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – DRAPEAUX NOIRS (4/10)

Les films d’Yves Allégret illustrent la tradition du réalisme poétique avec des ambiances sombres, des personnages marquants et un attachement au quotidien portuaire. En parallèle, Julien Duvivier maintient une vitalité dans le cinéma noir français, multipliant les succès populaires et maniant savamment les contrastes entre tragédie et légèreté, notamment à travers les séries Don Camillo et des œuvres comme Voici le temps des assassins. Si la constance et le réalisme caractérisent ses films, l’originalité semble s’être réfugiée dans La Fête à Henriette.

[la IVe République et ses films] PAYSAGE APRES LA BATAILLE

Mai 1945, la France célèbre la victoire mais reste marquée par la fatigue, la pauvreté et la déception, tandis que l’épuration se poursuit. Malgré la condamnation de Pétain et l’exécution de Laval, les difficultés persistent. De Gaulle encourage la croyance en la grandeur nationale, même si le climat reste morose. Face à la concurrence artistique internationale et au passé controversé de certains écrivains, le cinéma apparaît comme un espoir pour la culture française d’après-guerre. Cependant, le secteur souffre d’un manque de moyens, d’infrastructures vétustes et d’une production jugée légère par un public avide de rêve hollywoodien, bien que les films réalisés à la fin de l’occupation aient montré des tentatives audacieuses malgré les difficultés.

- CHRISTIAN-JAQUE : L’ÉLÉGANCE EN MOUVEMENT

- GINETTE LECLERC : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD LACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Histoire du cinéma