Quand on parle des grands réalisateurs des années 30, ce sont toujours les mêmes noms qui viennent à l’esprit : Clair, Vigo, Renoir, Pagnol, Guitry, Gance, Duvivier, Carné… Et régulièrement on oublie un certain nombre de cinéastes qui ont joué un rôle important mais à qui les historiens du cinéma n’ont pas fait la place qui devrait leur revenir. Parmi ces oubliés, ou ces semi-oubliés de l’histoire, il en est deux qui doivent retenir l’attention : Edmond T. Gréville et Pierre Chenal.

Gréville de son vrai nom Edmond Thunder-Gréville (1906-1966), était né à Nice de père anglais et de mère française. Pour l’essentiel, sa vie et sa carrière se déroulèrent en France, et, comme l’indique le choix du patronyme maternel pour se faire connaître, il appartient bien au cinéma français. Comme beaucoup de sa génération, il débuta par la littérature. Jean Mitry nous apprend qu’il était «admirateur inconditionnel» de Giraudoux et d’Aragon. En 1927, il fit jouer une pièce, « Oiseau des saxophones », puis publia dans les années suivantes deux romans « Supprimé par l’ascenseur » et « Chante-grenouille », qui retinrent l’attention des meilleurs critiques comme Edmond Jaloux et Robert Brasillach. Après quoi, Gréville fut perdu pour la littérature et il fallut attendre 1953 pour qu’il publiât « L’Envers du paradis », roman tiré du film réalisé la même année. Entre-temps, en effet, il avait rencontré le cinéma, en compagnie de Jean-George Auriol et quelques autres avec qui il avait fondé Jabiru, avatar éphémère de la première Revue du cinéma.

Après avoir animé les débats de la « Tribune libre du cinéma», un des premiers ciné-clubs, Gréville débuta comme acteur en 1930, dans Sous les toits de Paris, de René Clair. Dans le même temps· il était l’assistant de Baroncelli, de Genina et de Dupont, puis réalisait une série de courts métrages, Les Cancans, suite d’histoires juives (Moyse et Cohen businessman) ou marseillaise (Marius fait un pari). Enfin, dès 1931, Gréville passait au long métrage, en réalisant son premier grand film, Le Train des suicidés, sorte de conte philosophique et policier, qui le fit remarquer d’emblée.

Sa réputation franchit les frontières et, en 1932, c’est en Allemagne que Gréville réalisa un film franco-allemand, Le Triangle de feu, qu’il désavoua d’ailleurs plus ou moins, et qui est aujourd’hui considéré comme perdu. C’était encore une histoire policière, dont il ne semble pas y avoir grand-chose à retenir. Par contre, en 1934, avec Remous, c’est une œuvre beaucoup plus ambitieuse que Gréville réalise, d’après un obscur roman anglais. Il s’agissait d’un drame sur l’impuissance, sujet audacieux pour le cinéma d’alors, et dans lequel le traitement formel était ce qu’il y avait de plus intéressant. Le montage et les mouvements de caméra étaient inspirés du cinéma soviétique et marquaient une louable volonté de rupture avec le théâtre filmé alors triomphant. Pour datées qu’elles soient, ces recherches contribuent à faire de Remous un des films importants de la production de ce temps.

Marchand d’amour (1935), qui suivit, fut également un film intéressant. Cette histoire, écrite par Gréville lui-même et dialoguée par Henri Jeanson, était une évocation assez féroce des milieux du cinéma, à travers le destin d’un metteur en scène hors-série, fortement inspiré du personnage d’Erich von Stroheim. Après l’échec de ce film, Gréville passa à des exercices plus « commerciaux » avec Princesse Tam- Tam, sur un texte du joyeux Yves Mirande, interprété par Joséphine Baker et Albert Préjean, puis il fut contraint de s’exiler en Angleterre. Il y réalisa d’abord la version anglaise de Mademoiselle Docteur de Pabst (1936), avec précisément Erich von Stroheim, pour qui on avait réuni en un seul personnage, les trois rôles interprétés par Jouvet, Dullin et Modot dans la version française (Dita Parlo incarnait toujours le personnage central, tandis que dans la version américaine de Sam Wood, c’était Myrna Loy).

Vinrent ensuite Secret Lives, avec la vedette allemande Brigitte Horney, Gypsy Melody avec la star mexicaine Lupe Velez (il existe aussi une version française réalisée par Pierre Caron avec Mireille Perrey), tous deux en 1936, puis Brief ecstasy en 1937. En 1938, Gréville passe aux Pays-Bas, pour un nouveau film, Veertig Jaren, film sur le jubilé de la reine Wilhelmine, avec dans le rôle principal une grande vedette nationale, Lily Bouwmeester.

Après cet intermède cosmopolite, Gréville regagna la France à la fin de 1938, pour renouer avec la production française grâce à Menaces, primitivement intitulé Cinq Jours d’angoisse, film qu’il refit entièrement après l’incendie du négatif. Il y retrouvait Stroheim, entouré de Mireille Balin, Ginette Leclerc et John Loder. L’histoire évoque la période de Munich, vécue par quelques habitants d’un hôtel du Quartier latin. Le film fut présenté en septembre 1939 et son caractère antinazi le rendait alors opportun. Un an plus tard, la situation avait changé, et Gréville, à qui on reprochait aussi sa nationalité anglaise, se trouva dans une situation difficile. Il fut heureux de trouver du travail comme assistant d’Abel Gance, en novembre 1940, pour Vénus aveugle. Dans « Trente-Cinq Ans dans la jungle du cinéma », autobiographie inédite qu’on devrait bien publier, et dont seuls des extraits ont paru (notamment dans Positif), il a raconté drôlement l’histoire de ce film : Viviane Romance s’étant brouillée avec Abel Gance et sa femme Sylvie, deuxième rôle féminin, le film fut terminé par Gréville pour les scènes de Viviane, tandis que Gance réalisait celles de Sylvie, les scènes communes aux deux femmes étant tournées en champ-contre-champ ! Gréville devait retrouver sa vedette féminine pour Une femme dans la nuit (1941), film qui, malgré un scénario de Jacques Prévert, n’ajoute rien à sa gloire. Il fut présenté, sous l’occupation, sans nom de réalisateur. Ces années furent pour Gréville une période particulièrement difficile, et il ne devait retrouver du travail au cinéma qu’en 1945.

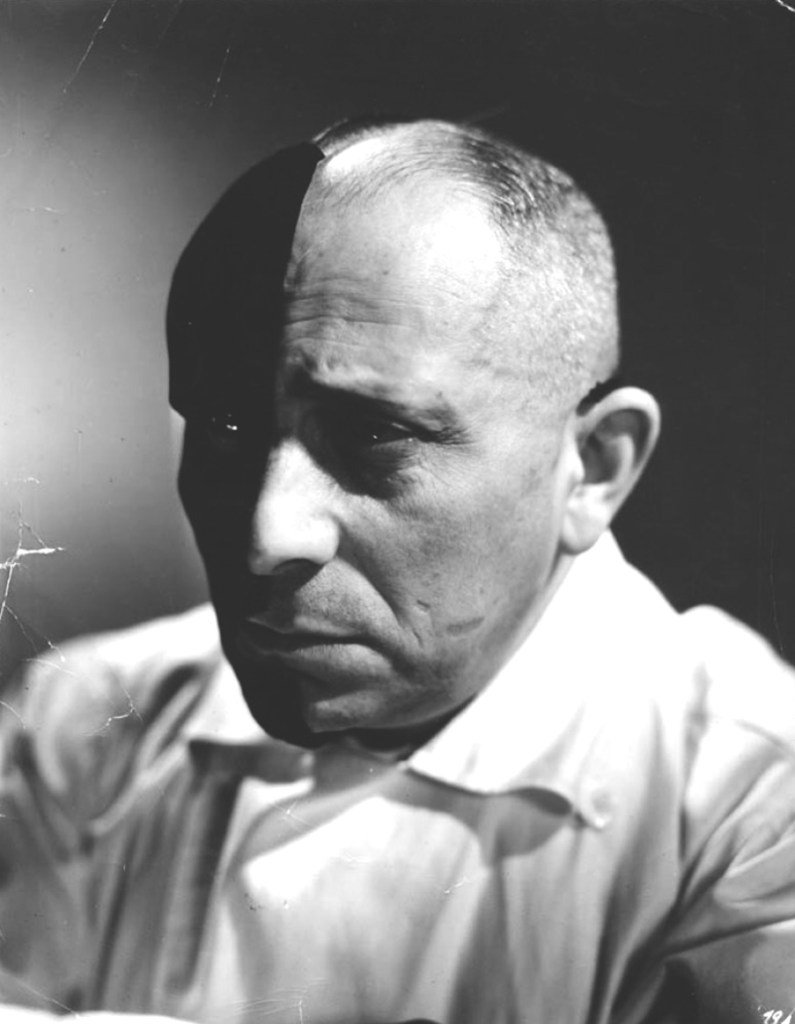

MENACES d’Edmond T. Gréville (1940) – Erich von Stroheim

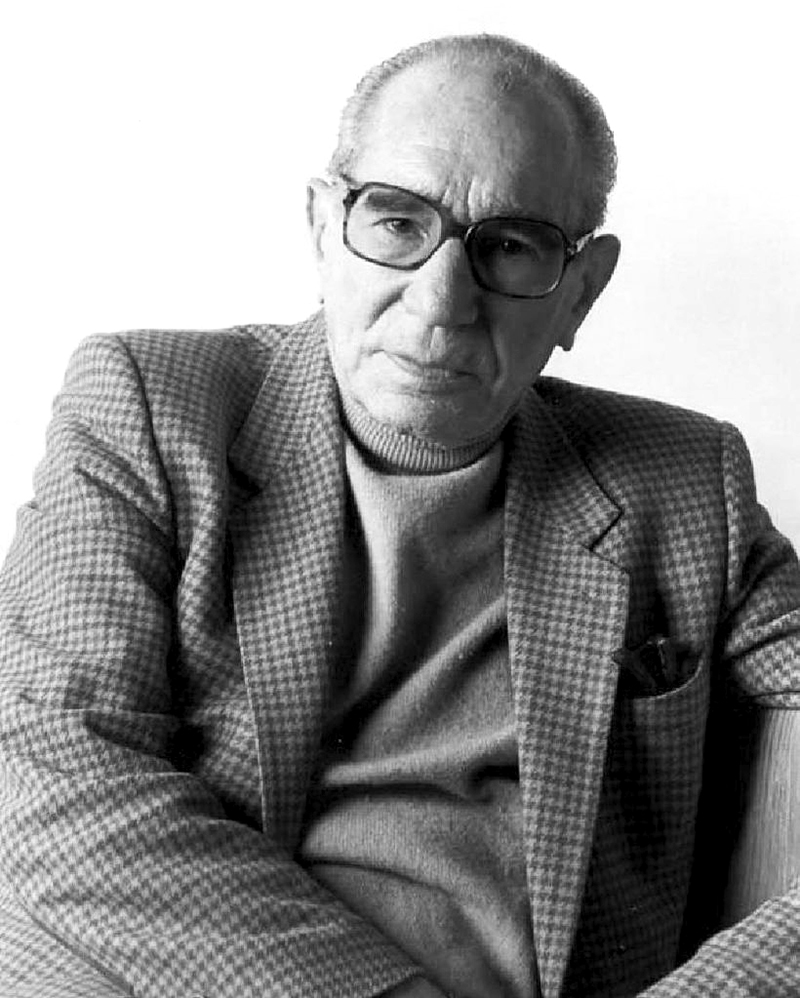

MENACES d’Edmond T. Gréville (1940) – Mireille Balin et Ginette Leclerc

Il effectua sa rentrée avec Dorothée cherche l’amour, agréable comédie douce-amère, mais sans grande originalité. Par contre, en 1946, avec Pour une nuit d’amour, tirée d’une nouvelle très noire de Zola, il donna une de ses meilleures réalisations. Pour ce sujet, auquel il pensait depuis longtemps, il eut du mal à trouver l’interprète féminine idéale. Finalement il eut la bonne idée de confier ce personnage assez érotique et trouble à Odette Joyeux confinée jusque-là dans les emplois d’ingénue. Elle y fit merveille, et le film lui doit beaucoup. En 1964, dans une interview à Positif, Gréville reconnaissait qu’il s’agissait d’une de ses œuvres préférées, tout comme le film qui suivit, Le Diable souffle (1947). Ce drame assez âpre, où Charles Vanel était, comme toujours, excellent, n’a peut-être pas la même valeur que le précédent, à cause d’un scénario beaucoup plus artificiel. Ce ne fut pas un succès et Gréville en fut réduit à reprendre ses errances.

Il tourna en Angleterre et en Allemagne des films qui ne furent jamais présentés en France. En 1950, comme dix ans plus tôt, il se retrouva de nouveau assistant d’un grand cinéaste, Raoul Walsh cette fois, pour un film de pirates américain, mais réalisé en partie en France, Captain Horatio Hornblower (Capitaine sans peur). Exemple sans doute unique dans l’histoire du cinéma français.

« Pour une nuit d’Amour » d’Edmond T. Gréville(1947) avec Odette Joyeux, Roger Blin, André Alerme, Sylvie

Ce n’est qu’en 1953 que Gréville put reprendre sa carrière en France pour une nouvelle série de dix films (avec une dernière incursion en Angleterre, en 1960), de valeur malheureusement très inégale. Le meilleur est sans doute le premier de la série, L’Envers du paradis, où une fois encore, il retrouvait Stroheim, dans une émouvante composition de vieil aventurier déchu. Il s’agissait à la fois d’une énigme policière d’une très grande inégalité et d’une peinture sociale assez corrosive de tout un petit monde faisandé, sur lequel se détachait la silhouette pathétique d’une jeune fille atteinte d’un mal incurable. Certaines scènes atteignent une cruauté qui fait parfois penser à Clouzot. Les autres films sont loin d’avoir la même qualité, encore qu’on retrouve parfois le meilleur Gréville au détour d’une scène de Quand sonnera midi (1957) ou L’Ile du bout du monde (1958). Par contre, il vaut mieux oublier la troisième version des Mains d’Orlac (1959) où le metteur en scène fut particulièrement peu inspiré.

Telle fut la carrière, souvent décevante, avec des sommets dignes des meilleurs, d’un cinéaste très doué, qui admirait les grands Américains, Borzage, Vidor, Ford, Welles, et à qui il n’a manqué peut-être qu’un peu de chance pour se montrer, sinon leur égal, au moins leur disciple fidèle. En tout cas, plusieurs de ses films méritent qu’on se souvienne de lui. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas – 1982]

De son vrai nom Philippe Cohen, il est né à Anvers en 1904. Après des études scientifiques, il se lança dans le cinéma où il débuta par des courts métrages, certains réalisés en collaboration avec Jean Mitry : Paris-Cinéma (1927), Les Petits Métiers de Paris (1932)… Chenal fait alors partie de cette avant-garde où se formèrent des esprits aussi divers que Vigo, Carné, Sauvage, Edmond T. Gréville . Très vite cependant, il devait trouver sa voie propre.

Ses débuts dans le long métrage s’effectuent un an après ceux de Edmond T. Gréville . Il remplace un metteur en scène défaillant, pour la réalisation du Martyre de l’obèse (1932), adaptation d’un roman alors fort célèbre (Prix Goncourt 1922) d’Henri Béraud. De qualité moyenne, le film eut néanmoins un succès suffisant pour permettre à Chenal de poursuivre. L’année suivante, il fait un grand pas en avant, avec La Rue sans nom. Il s’agit cette fois d’une adaptation du roman de Marcel Aymé, un des premiers, dialogué par l’écrivain lui-même. Aymé, qui entamait alors la phase glorieuse de sa carrière littéraire, découvrit à cette occasion le cinéma, auquel, avec des intermittences, il demeurera toujours fidèle. Son apport de scénariste, même s’il n’a pas la même importance, tant s’en faut, que son œuvre d’écrivain, serait cependant à reconsidérer. La Rue sans nom, on l’oublie trop souvent, est une des premières manifestations de ce fameux réalisme poétique, caractéristique du cinéma français des années 30, et que symbolisèrent quelques années plus tard, les noms de Prévert et Carné. Aymé et Chenal, Il n’est pas mauvais de le rappeler, font partie de ceux qui bénéficient de l’antériorité et qui ont montré la voie. Quant au film lui-même, bien mis en scène et bien photographié, bien joué par Gabriel Gabrio, Pola Illery, Le Vigan, Fréhel et beaucoup d’autres, il mérite d’être sauvé de l’oubli.

En 1935, toujours avec un dialogue de Marcel Aymé, Chenal passe à un exercice bien différent : Crime et châtiment. Même s’il a beaucoup vieilli sur certains plans (par exemple, l’interprétation outrancière de Pierre Blanchar, pourtant fort admirée à l’époque), le film n’en reste pas moins, comme le remarque Jean Mitry, la meilleure des adaptations du roman de Dostoïevsky au cinéma. Coupe Volpi du meilleur acteur à la Biennale de Venise de 1935, Crime et châtiment hissa son réalisateur au premier rang du cinéma français, dont il devint alors l’espoir numéro un, à une époque où le jeune Carné en est encore à faire ses gammes. La suite ne devait pas tenir entièrement toutes les promesses du début, mais il y eut encore de fort brillantes réussites.

Les Mutinés de l’Elseneur (1936) n’a pas laissé le souvenir d’une des meilleures œuvres de Chenal. Toujours dialoguée par Marcel Aymé, l’adaptation du roman de Jack London montra que le cinéaste n’était guère fait pour le film d’aventures, et il n’en reste que quelques belles images de voilier qui donnent la nostalgie du cinéma américain. Par contre les qualités propres de Chenal firent merveille dans L’Homme de nulle part (1936). Marcel L’Herbier, en 1925, avait déjà donné une adaptation cinématographique de l’œuvre de Pirandello, Feu Mathias Pascal, et ce fut même une de ses meilleures réussites du cinéma muet. Sous un titre différent, Chenal en réalise une version d’égale qualité, tournée également en Italie, avec une interprétation franco-italienne de premier ordre : Isa Miranda, Pierre Blanchar, Ginette Leclerc, Le Vigan, Sinoël, Margo Lion. A l’époque, le film parut relever de la tradition réaliste du cinéma français contemporain. Il fut particulièrement bien accueilli en Italie ; Umberto Barbaro rendait hommage au « documentariste et voyait en Chenal un metteur en scène de goût européen, dans la lignée de Dupont, Pabst ou Feyder…, attaché à la tradition réaliste du 19e siècle, mais trop soucieux de mouvements d’appareil parfois gratuits ».

La même année, Chenal devait retrouver le 19e siècle, avec l’évocation d’un célèbre fait divers authentique, L’Affaire Lafarge. Il s’agit d’une production assez somptueuse, bien dans le goût de l’époque, où l’on remarquait surtout les décors d’Eugène Lourié et les costumes de Georges K. Benda, plus que la mise en scène, assez impersonnelle. Marcelle Chantal incarnait sans grand relief l’héroïne de ce drame judiciaire, mais elle était bien entourée par Pierre Renoir, Erich von Stroheim, Raymond Rouleau et Margo Lion.

Pierre Chenal fut beaucoup plus inspiré par son film suivant : La Maison du Maltais (1938). C’était encore une production assez luxueuse, où cette fois, les fastes de l’exotisme remplaçaient ceux de l’histoire. Le film bénéficiait aussi d’une de ces distributions éblouissantes dont était alors prodigue le cinéma français, et auxquelles Chenal avait droit depuis qu’il était promu grand réalisateur. Qu’on juge celle de La Maison du Maltais : Viviane Romance, Jany Holt, Pierre Renoir, Louis Jouvet, Dalio, Gina Manès, Fréhel, Aimos, Gaston Modot… On admira beaucoup de superbes décors de Georges Wakhévitch et Maurice Colasson, reconstituant sur deux plateaux du studio de Saint-Maurice tout un quartier de ville tunisienne, avec vue sur le port rempli de goélettes se balançant au soleil. L’histoire, sombre mélo, déjà réalisée au temps du muet par Henri Fescourt était ce qu’il y avait de moins intéressant ; mais le film ne mérite pas les sévérités excessives de Bardèche et Brasillach qui le qualifient de « véritable cochonnerie artistique », et il montre un Pierre Chenal en pleine possession de ses moyens. On passe après à L’Alibi, film policier, réalisé sur un scénario de Marcel Achard, un peu artificiel, et qui, malgré de bons acteurs (Jouvet, Stroheim, Préjean, Jany Holt), n’intéresse pas beaucoup le spectateur. D’un tout autre mérite fut Le Dernier Tournant réalisé en 1939 et dernier film tourné avant la guerre par Pierre Chenal. Le Dernier tournant fut la première adaptation du roman de James M. Cain « Le Facteur sonne toujours deux fois ».

L’armistice de 1940 allait stopper sa carrière, alors à son apogée. En tant que juif, Chenal devenait indésirable dans un cinéma français qui effectuait une épuration que tous (y compris Jean Zay, ministre du Front populaire) avaient réclamée depuis des années, mais qui se trompait parfois de cible. L’antisémitisme ne faisait que brouiller les cartes. Tel Gréville, quelques années plus tôt, Chenal fut, à son tour, contraint de s’exiler et d’aller travailler à l’étranger, ce qui constitue une autre similitude dans leurs carrières. Curieusement, il choisit l’Amérique du Sud, où il passa les années de guerre. Entre 1942 et 1944, il réalisa quatre films en Argentine et au Chili, films dont nous ignorons tout, car ils ne furent jamais projetés en France.

Il faut croire que Chenal garda un bon souvenir de l’Argentine car il y retourna en 1948, pour plusieurs autres films, également demeurés inconnus chez nous, ce qui est peut-être regrettable. En effet, parmi ceux -ci figurent les adaptations de deux romans célèbres de l’écrivain noir américain Richard Wright, Black Boy et Native Son, et cette rencontre insolite sous de pareils cieux aurait mérité un peu plus de curiosité de la part des distributeurs.

Entre-temps, Chenal était rentré en France, où deux films La Foire aux chimères (1946) et Clochemerle (1947) ne lui avaient pas permis de retrouver sa place de grand metteur en scène d’avant-guerre. Le premier, qui marquait aussi le retour de Stroheim en France, fut un échec sévère, rapidement oublié ; le second, triomphe commercial d’après un célèbre roman à succès, lui avait valu les suffrages d’un nombreux public, mais les sarcasmes d’une critique qui n’avait pas oublié Crime et Châtiment, et invoquait Dostoïevsky pour mieux écraser cette farce, dont le ressort principal était l’édification d’un urinoir municipal.

Après sa seconde éclipse argentine, Chenal revint encore en France, pour une dernière carrière sans éclat. Le cinéma français avait bien changé, il était à la veille de la révolution de la nouvelle vague, et le réalisateur du Dernier Tournant était bien oublié, ou ce qui est pire, démodé. Entre 1956 et 1963 il réalisa une demi-douzaine de films, qui, au moment où l’on découvrait Vadim, Malle et Chabrol, passèrent complètement inaperçus. Peut-être un ou deux méritaient ils un meilleur sort, non pas Les Nuits de Raspoutine, mais plutôt Rafles sur la ville, qui essayait de rénover à contretemps avec le réalisme d’avant-guerre, ou La Bête à l’affût, bon film policier qui retrouvait un peu la veine du Dernier Tournant.

Mais l’heure de Chenal était passée, et comme Edmond T. Gréville, il devait connaître la mélancolie des fins de carrière déclinantes et l’amertume des occasions manquées. L’un comme l’autre font partie de ces nombreux talents gâchés par un cinéma français qui a rarement su utiliser ses ressources en hommes. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas – 1982]

Lire également : Témoignage de Pierre Chenal

Catégories :Les Réalisateurs

2 réponses »