L’œuvre de Nicholas Ray offre quelques réussites éblouissantes, dont le charme emporte les réserves que peuvent parfois susciter des conventions trop voyantes ou des facilités de scénario. Moins maîtrisé que le violent Johnny Guitar, moins constamment lyrique que l’envoûtant Wind across the everglades (La Forêt interdite), Party Girl (Traquenard), reste un de ses plus fascinants chef-d’ œuvre, grâce à la présence irradiante de Cyd Charisse, au comble de sa beauté. Celle-ci n’avait guère trouvé, jusqu’à sa rencontre avec Ray, un épanouissement comparable : si l’on excepte de rares moments dans quelques films de Minnelli (Brigadoon, The Band wagon) où elle impose un art magnétique de sensualité et de grâce, elle avait peu échappé à son personnage de danseuse, tour à tour femme fatale ou ingénue un peu sotte (elle réincarnera la première dans Two weeks in another town), Party Girl offre assurément les preuves de ce merveilleux talent : les deux grandes danses du film sont deux moments prodigieux d’érotisme et de beauté : la caméra de Ray trouve une fluidité une couleur fauve ou tendre, qui est un hommage exempt de toute vulgarité à un corps affolant de perfection, dont le mouvement et la précision coupent le souffle ; il y a là quelques instants de beauté confondante… [Louis Audibert – Cinématographe – Le film noir français – N°63]

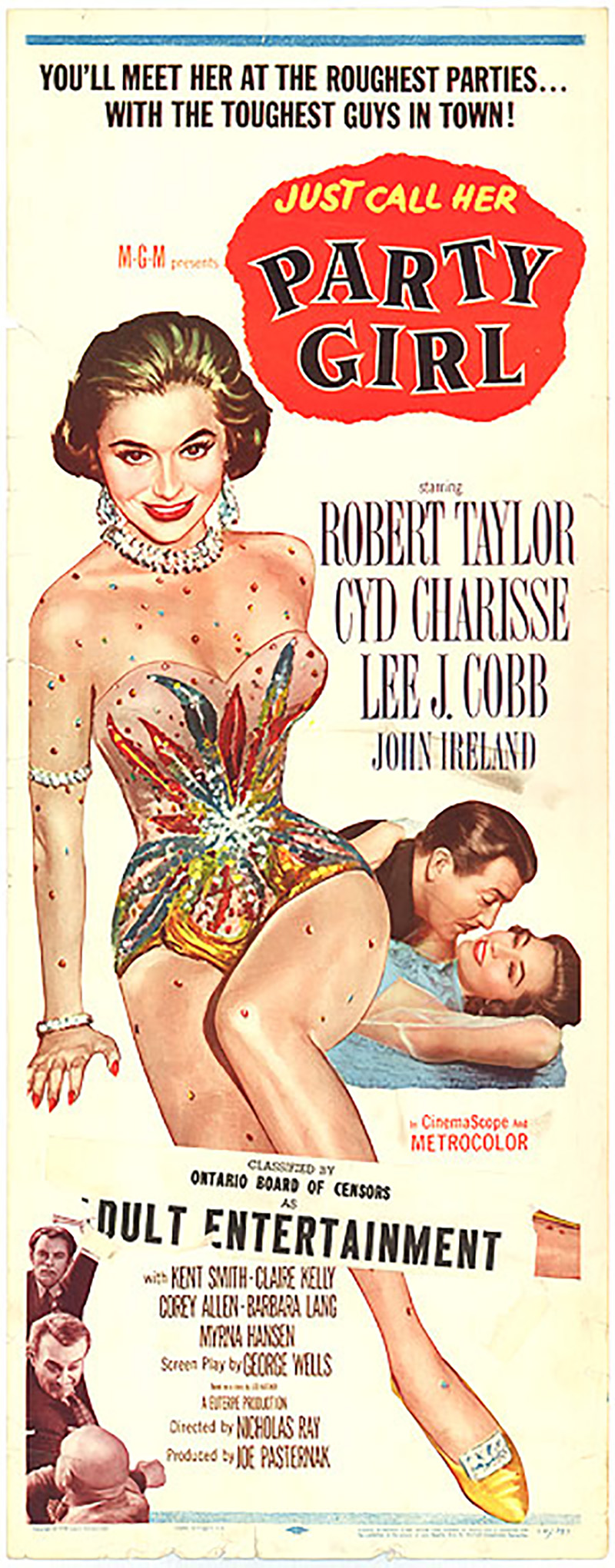

Comme s’il symbolisait à lui seul la Metro, Robert Taylor interprète un avocat marron et infirme. Le sémillant héros de Camille (Le Roman de Marguerite Gautier), l’interprète de Three Comrades (Trois camarades) et de Waterloo Bridge (La Valse dans l’ombre), de Billy the Kid et de Johnny Eager (Johnny, roi des gangsters), de Quo Vadis et d’Ivanhoe est aussi devenu le comédien plus complexe, capable de jouer Devil’s Doorway (La Porte du diable), The Last Hunt (La Dernière Chasse) et Rogue Cap (Sur la trace du crime). Ses rôles sont devenus plus ambigus, Ray découvre un acteur sous-estimé qui est, à quarante-sept ans – le même âge que lui -, un excellent comédien. « Bob Taylor, déclarait Ray, travaillait comme un véritable disciple de la Méthode. Je l’ai emmené chez le plus grand spécialiste des os, au sud de la Californie, et nous avons passé des heures à parler des déboîtements de la hanche et de ce qui peut provoquer une claudication. Ce fut une approche du type de celles de la Méthode. » Le film commence au Golden Rooster avec le défilé des party girls, alors que Tony Martin – le mari de Cyd Charisse – chante off : « Party girl, party girl / Underneath your mascara / Everyone knows you’re hiding a tear of two / Yes, everyone knows the party is over / Everyone knows it’s true / Party girl, party girl. »

Vicki Gaye se produit sur la scène du cabaret avec ses camarades danseuses et, le soir, les jeunes femmes arrondissent leurs cachets en se rendant dans des réceptions où se croisent gangsters, politiciens et juges. Tommy Farrell est l’avocat du gang de Rico Angelo, un de ces caïds qui règnent sur le Chicago des années trente. Les auteurs du film semblent d’ailleurs s’être inspirés de la personnalité authentique d’Abner « Longie » Zwillman, un gangster maladivement épris de Jean Harlow, pour composer le caractère de Rico Angelo qui n’hésite pas à ouvrir le feu sur la photo de Jean Harlow, le jour du mariage de celle-ci. Tommy Farrell, de son côté, fait penser à Dixie Davis, l’avocat de Dutch Schultz, un autre gangster, qui était devenu un informateur de la justice et l’époux d’une show-girl.

Onze ans après They live by night (Les Amants de la nuit), son premier film, un film noir, Nicholas Ray tourne Party Girl qui sera son dernier film hoIIywoodien, ses œuvres suivantes étant soit des films expatriés, soit des œuvres de recherche pure. Situé à Chicago « au début des années trente », en 1932 exactement, au moment du mariage de Jean Harlow et de Paul Bern (1er juillet 1932), Party Girl est en même temps indissociable de ce qui se passe à Hollywood, notamment à la Metro-Goldwyn-Mayer à la fin des années cinquante. Dore Schary ne dirige plus, depuis plusieurs mois, la production de la firme du lion dont les responsables sont surtout décidés à réduire les dépenses. Party Girl va leur permettre d’utiliser les talents de Cyd Charisse et de Robert Taylor, sous contrat. L’un et l’autre vont tourner avec Party Girl un de leurs derniers films pour la Metro. Robert Taylor appartenait à la firme depuis vingt-quatre ans, Cyd Charisse depuis quatorze ans. La MGM, tout en semblant être en roue libre, réussit encore, tel le phénix, à accumuler les œuvres passionnantes, créant notamment une production de films en couleurs remarquables par les recherches qu’y effectuent metteurs en scène et chefs opérateurs.

En 1957, l’année qui précède celle du tournage de Party Girl, Vincente Minnelli a réalisé Designing Woman (La Femme modèle), Albert Lewin The Living Idol, Richard Brooks The Brothers Karamazou (Les Frères Karamazov), Rouben Mamoulian Silk Stockings (La Belle de Moscou) avec Cyd Charisse, et George Cukor Les Girls. En 1958, ce seront Gigi et Some Came Running (Comme un torrent) de Minnelli, et Cat On a Hot Tin Roof (La Chatte sur un toit brûlant) de Richard Brooks, autant de films dans lesquels la couleur joue un véritable rôle dramatique. Arrivant à la MGM, Nicholas Ray y trouve la meilleure équipe technique de l’époque. La qualité et la réussite artistiques du film seront le fruit d’une parfaite osmose entre la personnalité de Ray et l’habileté des hommes de la MGM, du chef opérateur Robert Bronner au chorégraphe Robert Sidney. Le seul problème qu’eut à affronter le film fut la grève des musiciens.

Le rôle de la danseuse n’épuise pas le personnage, que joue Cyd : elle est surtout ce visage d’une femme, déçue par la vie mais suscitant et éprouvant un nouvel amour à force d’ exigence et de dignité ; c’est une thématique chère à Ray que cet effort des individus pour retrouver, au-delà d’une misère ou d’une déchéance présentes, la force d’un retour sur soi ; cette force, ils l’éprouvent en eux comme une nécessité, dans une connaissance mutuelle; car Party Girl est l’histoire d’un amour, de la naissance d’un couple. [Le film noir – Patrick Brion – Editions de la La Martinière (2004)]

Métaphore d’une société toujours actuelle, le monde des gangsters qui sert de cadre à l’histoire demeure somme toute un prétexte, un décor violent où s’enlève progressivement, rêvée comme une fuite salutaire, l’image harmonieuse de deux êtres. La frénésie du Chicago des thirties est évoquée somptueusement par Ray, mais discrètement ou lapidairement, comme en ces quelques plans syncopés, véritable hommage à Hawks (Scarface), lors du déclenchement de la guerre des gangs… Un homme et une femme se rencontrent. L’avocat Farrell méprise la danseuse Vickie, party-girl qui vend son art et son orgueil ; Vickie est déçue par Farrell, qui prostitue son talent à la défense des racketters. Cette rencontre est pourtant celle de deux regards où deux êtres se sondent et vont être amenés à se comprendre et s’estimer, à désirer enfin se sauver l’un et l’autre, par une folle tendresse. [Louis Audibert – Cinématographe – Le film noir français – N°63]

Cette image de la passion se traduit par une mise en scène alternant les moments de fièvre et d’intensité retenue. Un exemple suffira, banal à l’extrême : lorsque Farrell recueille Vickie chez lui, où elle s’endort, épuisée, l’avocat ramasse le manteau de la danseuse, tombé à terre, et le dépose délicatement sur son corps ; Ray va jusqu’à décomposer en 8 plans cette simple action, témoignant à la fois d’un jeu de virtualités artistiques très exigeant autant que d’une étonnante sensibilité de regard, comme si la virtuosité technique s’affirmait en même temps qu’elle se soumettait à la fascination de son objet. Tout aussi éblouissant est le traitement de la couleur. Or et pourpre sont utilisés dans des variations infinies ; jaunes soyeux et lumineux, ombres violettes disséminées, répétés comme autant d’évidences picturales d’un bonheur voué â l’éclat et à la menace. Surtout, il y a le rouge, le rouge obsédant comme un amour qui s’élance, malgré tout. Rouge dans la baignoire ensanglantée, rouge presque brun du canapé où s’abandonne Vickie, dans sa magnifique robe rouge sombre ; un amour exalté dans le fracas jaune des cuivres, un amour qui résisterait à l’ hiver et aux hommes, ténu comme les pommes rouges d’un marchand de rues devant la prison, rouge comme une fleur de papier promise au vitriol… [Louis Audibert – Cinématographe – Le film noir français – N°63]

Les rapports entre Farrell et Vicky sont soulignés par la tranquille beauté des couleurs. Ce film possède la présence magique des couleurs de la comédie musicale, leur féerie et leur irréalisme. Leur utilisation raffinée range Nicholas Ray (bien qu’il n’ait pas encore réalisé de comédie musicale, malgré son désir avoué) parmi les meilleurs créateurs d’un monde «musical». II a la sensibilité et le mouvement lyrique suffisants pour s’introduire dans le monde de la danse et de son raffinement : parenté, pas si étonnante, avec Vincente Minnelli et son univers. [Nicholas Ray – François Truchaud – Editions Universitaires, Classiques du cinéma (1965)]

Tout en reconnaissant qu’il avait vécu à Chicago à cette époque, et que certaines des scènes – notamment la succession de meurtres – lui ont été dictées par ses propres souvenirs, Nicholas Ray n’a jamais voulu faire œuvre de documentariste. Ce qui l’intéresse, c’est – comme dans Johnny Guitar dont Party Girl est en réalité assez proche – décrire la passion de deux êtres confrontés à un cadre violent – du Far West à Chicago il n’y a qu’un pas – tout en jouant au maximum sur la puissance émotive des couleurs.

Vicki et Tommy sont corrompus et se prostituent l’un et l’autre en tentant de se justifier. Vicki évoque le souvenir de ce qui lui est arrivé dans une grange alors qu’elle n’avait que quinze ans. Victime d’un accident alors qu’il était jeune et qu’il se mesurait avec ses camarades en un de ces jeux dangereux auxquels se livraient les héros de Rebel Without a Cause (La Fureur de vivre) – il s’agissait ici de savoir qui sauterait le dernier d’un pont mobile -, déçu par un premier mariage avec une show-girl, Tommy Farrell a trahi ses ambitions pour devenir l’avocat d’un gang. « Je prends soin de vos affaires, dit-il à Rico Angelo, et protège même vos hommes de main, mais je refuse de manger avec vous car vous êtes une ordure. » Tommy n’en est pas plus estimable pour autant, et le fait d’accentuer sa claudication face aux jurés porte la marque de sa propre déchéance, encore plus morale que physique. [Le film noir – Patrick Brion – Editions de la La Martinière (2004)]

La plus belle histoire d’amour. Le plus brillant exercice de mise en scène. La somme de tous les thèmes rayens et le dépassement de toutes les contradictions. L’avalanche des superlatifs tient en une énumération de qualités, une collection de moments particuliers, la déclinaison des couleurs et le rappel des mouvements d’appareil pour s’achever sur l’harmonie, sur l’unité. Sans oublier la hauteur morale du propos, de mise chez Ray. Ce qui manque dans ce triomphe, c’est de deviner le pourquoi et le comment du «tout est beau» et de voir que l’unité-harmonie n’est pas le résultat de l’infinie variété du beau mais ses prémisses.

Il faut remonter de quelques années dans l’œuvre de Ray pour trouver l’apparition d’une nouvelle imagination poétique et de ses contraintes. Amère victoire est la fiction du désert, Wind Across the Everglades est la fiction de l’eau corrompue,The Savage Innocents (Les Dents du diable) sera la fiction de la banquise. Party Girl est la fiction de la jungle-ville dont on trouve déjà les traces dans Knock on Any Door (Les Ruelles du malheur) et la première partie de On Dangerous Ground (La Maison dans l’ombre). La matière pense et elle produit des fictions. Cette tétralogie de l’imagination matérielle nous renvoie à Bachelard (déjà rencontré sur les chemins où nous cherchons Nicholas Ray : l’un et l’autre sont dans la voix des origines).

Si Party Girl fascine à ce point dans le hors tout de ses beautés rassemblées, c’est que nous sommes de plain-pied dans la réalité d’une expérience onirique. Il y a toute une cinémathèque urbaine et portative, policière et imaginaire, musicale et flexible dans Party Girl, chaque détail de la mise en scène de Ray touche au fond de la fiction et dans ce fond du cinéma. Il y a ce soin extrême dans les décors, leur luxe (nous sommes à la MGM) leur « signification » qui chevauchent la perception onirique de la jungle-ville aussi son mauvais goût (« Expensive, hé ! » disait à tout propos Paul Muni dans Scarface, Party Girl c’est la macroscopie de ce mauvais goût qu’affichent Rico, Louie Canetto et La Motte). Le chatoiement dramatique des couleurs. Rouge et or, dit l’un ; et vert corrige Ray, la couleur de la corruption.

Tommy Farrell, enfant, était tombé dans les engrenages du pont mobile, il en sortira infirme, ce qui le sauve d’être un nouveau Nick Romano mais ne lui permettra pas d’être un autre Morton (Knock on Any Door ). Retapé physiquement et moralement, il faut encore quitter la jungle-ville, continuer à sortir de l’engrenage funeste. Du sous-sol du« Golden Rooster » aux étages élevés du «Club des Citoyens des quartiers sud », c’est notre vieil escalier rayen amplifié aux dimensions des gratte-ciel. Rico passe par la fenêtre. Farrell descend l’escalier. [Nicholas Ray – Pierre Giuliani – Film 17, Edilig]

La rencontre de Vicki et de Tommy va déclencher une véritable résurrection commune, tout à la fois physique et morale. La première étape de ce changement est symbolisée par le grand numéro en mauve « Dancing Doll » où l’on voit s’épanouir et s’offrir à Tommy une femme métamorphosée et plus désirable que jamais. De son côté, Tommy sera régénéré physiquement par son opération. Parallèlement à cet amour et à ce changement physique, Rico, au contraire, voit peu à peu s’effriter l’empire qu’il avait construit. Son fidèle avocat et ami l’abandonne, et le vieux gangster voit arriver une nouvelle génération de jeunes criminels ambitieux – Corey Allen qui interprète Cookie La Motte était déjà l’un des voyous de Rebel Without a Cause– avec lesquels il cherche à composer avant d’être contraint à les exterminer. Devenu anachronique, il ne restera plus à Rico qu’à disparaître, lui-même victime de l’acide qu’il destinait à Vicki. La corruption physique, si importante dans le film, sera finalement celle de Rico qui, contrairement à Tommy, y avait échappé jusque-là. [Le film noir – Patrick Brion – Editions de la La Martinière (2004)]

Vicki Gaye n’appartient pas à l’imaginaire autoproduit de la jungle-ville, elle est un incident autonome. Elle vient de l’Oklahoma : qu’elle y retourne songerait Rico s’il ne voyait en elle l’instrument du contrôle de Farrell. Rico contre Vicki. Farrell est un peu plus qu’un comparse mais il est toujours assis entre deux chaises, de même qu’il est l’homme du discours faux, de la «communication bidon ». Au bout du compte c’est un film où tout le monde observe tout le monde et où chacun mesure la capacité des uns et des autres à être dans une autonomie relative par rapport à la ville. Ray est le cinéaste du regard : en ce cas précisément, il ne pourrait guère être le cinéaste d’autre chose. [Nicholas Ray – Pierre Giuliani – Film 17, Edilig]

Les règlements de compte entre gangsters s’effectuent à un rythme endiablé, coupé de flashes de photographes, déchaînement des mitraillettes qui criblent les corps de balles, morts atroces et belles : le gangster abattu passe à travers la vitre de la cabine téléphonique. Violence des gestes, de la mort de Rico, blessé par les policiers et qui répand l’acide sur son visage : beauté de sa mort, il pirouette «avec la grâce d’une danseuse» et s’écroule à travers la fenêtre.

Vibrant poème du couple qui se réalise et se réunit totalement ; l’amour apaise l’inquiétude et l’angoisse. Méditation sur l’harmonie, sur la valeur des gestes, des mouvements, saisis dans un hiératisme somptueux et une chorégraphie étincelante. Ray a trouvé la voie : forger la « chose de beauté » qui unit les contraires, les fond en un bloc unique, apporte l’accord et harmonise le monde. Cette restitution se fait dans le bruit et la fureur, démarche de la violence de la confession et de son authenticité. Violence du rouge, couleur de la passion, qui anime les héros, et de leur agitation interne. Le héros accède à la lucidité dans l’éclatement et le chaos : seule possibilité de paix et de repos. Par l’efficacité et la beauté de la mise en scène, Ray signe un de ses plus beaux films, sinon le plus beau et le plus accompli. La perfection de l’œuvre abolit la souffrance et restitue le poème d’un amour fou et sincère, certitude de bonheur, saisi dans le lyrisme, accession suprême et définitive à la splendeur. [Nicholas Ray – François Truchaud – Editions Universitaires, Classiques du cinéma (1965)]

Ce n’est pas seulement la présence de deux «numéros dansés » de Vicky (assez suffisants cependant pour les faire entrer parmi les plus beaux ballets de la comédie musicale), qui porte à émettre ce jugement, mais surtout la qualité, essentiellement dansée, de chaque geste et de chacun de ses mouvements. Prestige d’une certaine «pompe», dont le goût est manifeste chez Ray depuis Johnny Guitar : il détache chaque geste de leur contexte habituel en s’y attachant et leur confère un éclat particulier. [Nicholas Ray – François Truchaud – Editions Universitaires, Classiques du cinéma (1965)]

On a dit que Party Girl était truffé de conventions et de clichés. Bien sûr… Ce paysage est celui de l’expérience des clichés et la «force imaginante» de la jungle-ville reproduit la cinémathèque portative, imaginaire, flexible. Comme le dit Fereydoun Hoveyda : « Venant après Underworld (Les Nuits de Chicago), Scarface… Party Girl pourrait donner lieu, après une vision superficielle, à de nombreuses comparaisons oiseuses qui ne prouveraient qu’une chose : celui qui s’y livre fréquente la cinémathèque. » Ce qui est oiseux, c’est l’énumération, ce qui l’est moins c’est de chercher à voir comment Ray travaille cet inventaire, comment il fait «fictionner » l’imaginaire de la jungle-ville en échos de la mémoire de la cinémathèque, comment il les confronte, comment ça migre de l’un à l’autre, comment ça diffuse. Cette fiction est une « friction » entre une jungle factice et un cinéma réel à quoi Ray « confère progressivement, par des transformations réglées, la fonction d’une forme». [Nicholas Ray – Pierre Giuliani – Film 17, Edilig]

Jean Douchet signalait la constante présence de l’or qui renvoie à la pourpre. La présence de couleurs tapageuses dans l’univers des gangsters, la décoration (des meubles, des tapisseries) surchargée, manifeste la présence latente de la violence prête à éclater chez Rico Angelo. La présentation des gangsters devient comique par l’ambiguïté de Rico, chez qui se mêlent l’innocence et la sauvagerie. La vie singulière de Cookie La Motte achève la série des héros hantés par la mort et l’auto-destruction. Il y a une parenté entre Rico et Cottonmouth qui s’acharne à détruire le monde, à instaurer l’ordre négatif de la violence (renversement des valeurs pour Ray). Scène révélatrice où Rico verse de l’acide sur une fleur en papier rouge, l’acide ronge le papier et détruit la couleur, l’éclat de la vie. Rico est un fauve égaré, ou trop bien installé dans la vie qui ne connaît que le meurtre. [Nicholas Ray – François Truchaud – Editions Universitaires, Classiques du cinéma (1965)]

Ce film est l’un des premiers de Nick Ray qui se termine bien, mais surtout dont les problèmes sont définitivement résolus. Auparavant la fin ne signifiait pas grand-chose : Ray restait insatisfait et tourmenté, nuançant le « happy end » par une note amère, pessimiste ou même désespérée (fins de Rebell, de Bigger than life, etc.). Party girl s’affirme comme le plus épanoui. La victoire absolue est conquise par Farrell et Vicky ; êtres libres, ils chassent les derniers fantômes de leur nuit et s’en vont vers une nouvelle vie, vers l’aube qui va se lever (même scène finale que dans Rebell inversée ici et positive). Cet accomplissement des héros et cette conquête d’une harmonie au niveau des thèmes se retrouvent au niveau de la mise en scène. Party Girl est aussi le film le plus «accompli» dans sa certitude. La beauté formelle souligne la nécessité pour Ray de la sublimation esthétique purificatrice. L’harmonie de Farrell et de Vicky doit s’exprimer dans l’harmonie des couleurs et des mouvements de caméra.

D’où l’importance de la présence physique et du corps qui doit s’intégrer au cadre et y redécouvrir l’harmonie cachée. Le corps doit introduire son temps et son espace, ici ceux de la beauté, chantée par le lyrisme. Harmonie, équilibre : il est significatif que Vicky soit une danseuse et qu’elle introduise avec elle le monde de la danse et de la grâce, mais aussi que Farrell soit affligé d’une claudication et qu’il s’en débarrasse, retrouvant ainsi la marche de l’homme normal et son équilibre, premier degré vers l’harmonie plus complète de son amour pour Vicky. Evidente nécessité de la présence de la chorégraphie et de son univers : Ray a su donner à son film les marques éclatantes de la comédie musicale, ses mouvements aériens et ses couleurs, manifestation prestigieuse d’un monde à part. [Nicholas Ray – François Truchaud – Editions Universitaires, Classiques du cinéma (1965)]

Œuvre baroque, film flamboyant, Party Girl mêle d’admirables morceaux chorégraphiques – les deux danses de Cyd Charisse – à de prodigieux éclairs de violence. La séquence « à la Scarface » du massacre des hommes de Cookie par ceux de Rico est, à ce titre, fulgurante. «Je suis satisfait du film, dira Ray, dans la mesure où je ne pense pas que j’aurais pu faire mieux. Excepté une chose que j’ai toujours regrettée. Je voulais une scène entre Lee Cobb et Cyd Charisse. Je voulais prouver que Cyd pouvait jouer. Mais ils ne m’ont pas laissé modifier le scénario.» À la limite de plusieurs genres cinématographiques, du film de gangsters traditionnel au mélodrame, du « film noir» à la recréation d’atmosphère, Party Girl est un des ultimes grands exemples de l’esthétique des firmes, en l’occurrence celle de la Metro-Goldwyn-Mayer. Est-ce une coïncidence si cette somptueuse symphonie en rouge et or correspond à la fin de l’âge d’or du « film noir» ? [Le film noir – Patrick Brion – Editions de la La Martinière (2004)]

Les numéraux musicaux

Les numéros musicaux ont été chorégraphiés par Robert Sidney, qui a été contraint de répéter au Mexique avec des remplaçants en raison d’une grève des musiciens qui a finalement poussé les studios à dissoudre leurs orchestres internes. Quand Cyd Charisse a filmé ses numéros, elle a dansé sur une piste de batterie préenregistrée dans un cas et devant des artistes qui miment dans l’autre. Une fois la grève réglée, André Prévin a composé la musique, non créditée. Le réalisateur n’a pas été autorisé à diriger les numéros musicaux, parce que la politique de MGM était que les numéros musicaux étaient dirigés par le chorégraphe.

L’histoire

Chicago. Les années trente. Au «Golden Rooster », cabaret appartenant à Rico Angelo (Lee J. Cobb), roi de la pègre locale, les danseuses sont «invitées» à distraire les hôtes du gangster lors d’une soirée. Son lieutenant, Louie Canetto (John Ireland), serre de près Vicki Gaye (Cyd Charisse), l’une des danseuses, qui, pour lui échapper, se fait reconduire par Thomas Farrell (Robert Taylor), l’avocat de Rico. Farrell défend Louie inculpé de meurtre. Il embobine le jury et le tueur est acquitté. Vicki, qui a assisté à l’audience, n’éprouve pas d’admiration particulière pour ce talent dévoyé. Pourtant Farrell l’attire. L’intérêt que Farrell lui porte permet à Vicki de se soustraire aux entreprises de Canetto. Farrell obtient de Rico que Vicki ait un numéro de danse bien à elle. Les relations entre Vicki et Farrell sont au beau fixe. L’avocat évoque son enfance, son accident, son infirmité, sa volonté de réussite… Ils évoquent la possibilité d’une opération chirurgicale en Suède. Sans prévenir Farrell se rend en Europe. Un an plus tard un télégramme invite Vicki à l’y rejoindre. Farrell ne boite pratiquement plus. Ils entreprennent un long « voyage de noces» à travers l’Europe. Jusqu’à Venise où Rico rappelle Farrell à Chicago. Le gangster Cookie La Motte (Corey Allen) a besoin d’un avocat. Rico tient à lui «prêter» Farrell. Ce dernier refuse, La Motte ne lui inspire que du dégoût et, surtout, il compte entreprendre une nouvelle carrière en Californie. Rico menace de s’en prendre à Vicki et contraint Farrell à s’exécuter, lui promettant de lui rendre sa liberté après le procès. Un juré suborné fait capoter l’affaire. La guerre des gangs reprend. La Motte et ses hommes sont massacrés par les tueurs de Rico. Farrell est un témoin important : il est arrêté. Il ne peut parler en raison des menaces qu’exerce Rico sur Vicki qui, de nouveau, doit se défendre contre les sollicitations de Canetto. Cela ne peut plus durer. Farrell est décidé à parler. Il obtient du procureur que Vicki soit mise en sécurité. Les précautions de la police sont vaines : Vicki tombe aux mains de Rico. Farrell parle. Rico comprend qu’il a été donné en voyant Farrell libéré. Il le fait conduire à son QG. Vicki est amenée. Farrell essaie de conclure un accord: que Rico libère Vicki et lui, Farrell, se charge de démolir son propre témoignage à l’audience. Il flatte la vanité de Rico qui est prêt à accepter lorsque l’immeuble est assiégé par la police. Rico tente de mettre à exécution sa menace de toujours : défigurer Vicki en l’aspergeant de vitriol. Une rafale de mitraillette le fauche et c’est sur son visage que le liquide se répand. La bande de Rico est anéantie. Farrell et Vicki, libres, s’en vont, dépassant le corps de Rico qui s’était écrasé sur la chaussée.

Les extraits

NICHOLAS RAY

En apportant, dans le système hollywoodien, une vision romantique et désespérée de l’Amérique, Nicholas Ray s’est imposé comme l’un des auteurs les plus originaux de la génération d’après-guerre. Obsédé par la crise de la civilisation américaine et fasciné par la jeunesse, ce cinéaste romantique et écorché a laissé une œuvre qui, rétrospectivement, paraît singulièrement prémonitoire. Méconnu dans son propre pays, il est resté un mythe exemplaire pour bon nombre de cinéastes européens;

LE FILM NOIR

Comment un cycle de films américains est-il devenu l’un des mouvements les plus influents de l’histoire du cinéma ? Au cours de sa période classique, qui s’étend de 1941 à 1958, le genre était tourné en dérision par la critique. Lloyd Shearer, par exemple, dans un article pour le supplément dominical du New York Times (« C’est à croire que le Crime paie », du 5 août 1945) se moquait de la mode de films « de criminels », qu’il qualifiait de « meurtriers », « lubriques », remplis de « tripes et de sang »…

IN A LONELY PLACE (le Violent) – Nicholas Ray (1950)

Si Nicholas Ray est reconnu pour son intégrité et sa sensibilité rares, en particulier avec les acteurs, aucun de ses films n’est plus abouti ni plus profond que In a Lonely Place (Le Violent). Parmi les deux douzaines de longs métrages qu’il a réalisés, chacun contient des scènes inoubliables, à commencer par Rebel Without a Cause (La Fureur de vivre, 1955). Mais plus d’un demi-siècle plus tard, c’est In a Lonely Place qui sort le plus nettement du lot et garde le plus de vitalité.

JOHNNY GUITAR – Nicholas Ray (1954)

Ce film, que les années ont transformé en « western classique », certains le considéraient en son temps comme un « faux western », ou bien comme un « super western », le genre n’étant là que prétexte pour mieux déguiser un manifeste contre le maccarthysme. Avoué ou implicite, le critère de jugement est la fidélité au western.

THEY LIVE BY NIGHT (Les Amants de la nuit) – Nicholas Ray (1948)

« Ce n’est pas un film de gangsters, un récit sordide de sang et de misère, précise Nicholas Ray à ses producteurs, pour son premier film, mais l’histoire d’amour de deux jeunes gens qui n’ont jamais été correctement présentés au monde. » Terrifiés par le pamphlet social qu’ils sentent en filigrane (l’action se situe dans les années 30, en pleine crise économique), les responsables du studio RKO repoussent, remanient, censurent le scénario.

- WILLIAM HOLDEN

- CHAIR DE POULE – Julien Duvivier (1963)

- HENRI DECOIN : FOLIE DOUCE ET CAS DE CONSCIENCE

- SUSPICION (Soupçons) – Alfred Hitchcock (1941)

- HENRI DECOIN : CÉSAR À L’HEURE ALLEMANDE

Catégories :Le Film Noir