Chorégraphe-né, Gene Kelly a su très tôt trouver le style athlétique et inventif qui allait faire son succès. L’« autre » monstre sacré de la danse au cinéma, avec Fred Astaire qu’il admirait tant, est aussi, à l’image de ses ancêtres irlandais, l’homme opiniâtre qui a lutté sans cesse pour sortir la comédie musicale de ses conventions.

Bondissant dans les flaques, s’offrant en riant aux trombes d’eau, Gene Kelly a donné dans Singin’ in the Rain (Chantons sous la pluie) l’image inoubliable de l’euphorie, le bonheur d’un spectacle total qui se joue du déluge et de la grisaille, loin des lieux enchantés où évoluait son aîné, le plus prestigieux des danseurs. S’il fut d’abord accueilli comme un « nouveau Fred Astaire« , référence inévitable et flatteuse, il sut très tôt où devait passer sa voie : « Au début, j’admirais avec envie son style aristocratique, détaché, si complexe et si évident à la fois, mais j’ai été sage de conclure que ce style n’était pas pour moi, ne me convenait en rien ! Fred porte le chapeau claque et le smoking comme s’il était né avec ! Si je faisais de même, je ressemblerais à quelque livreur endimanché ! »

Tout pour faire un hockeyeur

Gene Kelly se sentira plutôt l’héritier en ligne directe de George M. Cohan, que James Cagney a incarné dans Yankee Doodle Dandy (La Glorieuse Parade) de Michael Curtiz (1942), et qui fit les belles heures du music-hall au tournant du siècle : « Une certaine « musculation » dans l’art de la danse. Qualité indispensable à un danseur ! »

Ce « style vigoureux, hardi… Irlandais », Gene Kelly le doit sans doute au sang bouillant qui coule dans ses veines – son grand-père paternel venait des landes celtes -, et surtout à sa pratique du sport dès le plus jeune âge. Troisième d’une famille de cinq enfants, Eugene Curran Kelly, né le 23 août 1912 à Pittsburgh en Pennsylvanie, avait tout pour faire un hockeyeur sur glace de premier plan. Mais sa mère l’inscrit un jour dans une école de danse. Et depuis lors, même s’il fréquente les patinoires, s’il foule les stades et les terrains de football, il règle ses rêves sur d’autres pas. Et lorsque la récession s’installe à la suite de la crise de 1929, privant son père de l’emploi qu’il occupait à la firme Columbia Gramophone, Gene fera coïncider passion et nécessité. Il se lance avec son frère cadet Fred dans des concours de danse amateurs avant de se tourner vers l’enseignement. Il ouvrira dans le sous-sol de la maison familiale une école qui connaîtra rapidement le succès. Le Studio Gene Kelly, où il règle avec autorité les numéros des professionnels en tournée, devient une excellente adresse.

En novembre 1938 c’est le grand saut, pour une irrésistible ascension. Broadway l’accueille dans un show de Cole Porter, Leave it to Me. Un an plus tard, une pièce de William Saroyan, The Time of Your Life, lui permet de danser sa propre création. Il obtient ensuite la chorégraphie de Billy Rose’s Diamond Horseshoe puis connaît le triomphe en 1940 dans la comédie musicale de Richard Rodgers et Lorenz Hart Pal Joey. Il interprète le rôle-titre, un personnage tour à tour charmeur et antipathique, inhabituel dans ce genre de spectacle. Quand il sent monter l’hostilité du public, Gene Kelly reconquiert ses bonnes grâces d’un sourire. Cela durera près de quatre cents représentations.

C’est Arthur Freed, à la tête du « département des comédies musicales » de la MGM depuis 1939, qui attire l’attention de Louis B. Mayer sur la nouvelle vedette de Broadway. Impressionné, le producteur invite Gene Kelly à venir travailler pour son prestigieux studio en le dispensant de l’habituel screen test. Mais ce dernier apprend par la suite qu’il doit se soumettre à un bout d’essai. Furieux, il jure qu’on ne l’y prendra plus.

Quelques mois plus tard, David O. Selznick (qui se trouve être le gendre de Mayer), intéressé à son tour, saura gagner sa confiance. Il a permis en 1933 à un certain Frederick Austerlitz, alias Fred Astaire, d’entrer dans Dancing Lady (Le Tourbillon de la danse). Malheureusement, Selznick se montre cette fois moins inspiré. La comédie musicale n’est pas vraiment sa tasse de thé. Il propose le rôle principal du jeune prêtre dans Les Clés du royaume, que Gene Kelly, conscient de ses limites, s’empresse de décliner pour se rabattre sur celui du docteur écossais. Sans grande conviction, il prend des cours en vue d’acquérir l’indispensable accent. Le résultat, assez hilarant, mettra tout le monde d’accord.

Joie de vivre communicative

L’homme providentiel sera une fois encore Arthur Freed, qui pense à lui pour être le partenaire de Judy Garland dans For Me and My Gal (Pour moi et ma mie), dont la réalisation sera confiée à Busby Berkeley. Obligeamment « prêté » par Selznick, Kelly se sent en complicité avec ce personnage de danseur ambitieux qui n’est pas sans évoquer Pal Joey, Judy Garland, qui, du haut de ses vingt ans, a déjà derrière elle une grande expérience des plateaux de cinéma, l’aidera à se familiariser avec les caméras. Le couple d’ailleurs fonctionne à merveille, exprimant cette joie de vivre communicative, mise ici au service – nous sommes en 1942 – de l’effort de guerre. Loin de se laisser griser par le petit succès que lui vaut sa prestation, Gene Kelly se regarde évoluer à l’écran sans indulgence. Ses recherches chorégraphiques devront prendre en compte l’espace cinématographique, dont les lois lui échappent encore. Arthur Freed a convaincu les dirigeants de la MGM de racheter son contrat, et Kelly ne peut rêver meilleur cadre pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. Ses deux films suivants ne lui permettent pas cependant d’en prendre le chemin : Pilot n° 5, au message antifasciste édulcoré, et Du Barry Was a Lady (La Dubarry était une dame), où il ne subsiste presque rien de la comédie musicale à succès de Cole Porter.

Parodiant une danse amoureuse avec un balai pour partenaire, Kelly éclipse la pléiade de vedettes conviée par George Sidney à la Thousands cheer (Parade aux étoiles) en 1943. Mais l’année suivante, Cover Girl (La Reine de Broadway) de Charles Vidor va révéler qu’il est plus qu’un brillant danseur. La comédie musicale s’éloigne définitivement des splendeurs figées et extravagantes de la revue. Les séquences musicales tissent l’intrigue, toujours très mince, et les numéros sont accomplis avec naturel. La personnalité chorégraphique de Kelly, rehaussée par la présence éclatante de Rita Hayworth, trouve pour la première fois sa véritable expression. Le duo qu’il exécute avec son double, filmé grâce à la complicité de son alter ego Stanley Donen, alors son assistant, démontre qu’il a appris à composer avec la technique cinématographique.

La réussite de Cover Girl (La Reine de Broadway) incite le producteur Joe Pasternak à laisser carte blanche à Gene Kelly pour les numéros musicaux de Anchors Aweigh (Escale à Hollywood), que dirige George Sidney en 1945. Le rêve aura droit de cité pour ces deux marins en escale. Guidé par Kathryn Grayson, Gene Kelly donne libre cours à sa fantaisie espagnole dans le « Bandit Chief Ballet », Avec la « Mexican Hat Dance », il rend grâce au charme d’une petite fille, Sharon McManus. L’un des secrets de son art réside peut-être dans les rapports privilégiés qu’il entretient avec le monde de l’enfance. Dans le « Worry Song », le dessin animé sera l’invité surprise en la personne des célèbres Tom et Jerry.

Le clou du spectacle somptueux que Vincente Minnelli mettrait en scène dans Ziegfeld Follies (1946) serait la rencontre inespérée de Fred Astaire et de Gene Kelly sur le même plateau. Comment ces deux monstres sacrés, réputés pour leur rigueur et leur perfectionnisme, allaient-ils s’entendre ? En fait, les deux stars, qui s’estimaient profondément, rivalisèrent de politesses pour accueillir leurs suggestions mutuelles. Le numéro réalisé en commun demanda deux jours de tournage en mai 1944. « The Babbitt and the Bromide », conçu par George et Ira Gershwin pour la comédie musicale Funny Face qu’Astaire avait créée avec sa sœur Adele en 1927, servirait de prétexte aux retrouvailles, sur terre puis au paradis, de deux hommes dont la banalité des propos renvoyait au brio des styles.

Réunir à nouveau Judy Garland et Gene Kelly ne pouvait qu’être le plus cher désir de Vincente Minnelli. L’exotisme, l’exubérance allaient être au rendez-vous, en partie ternis par les longues absences de l’actrice, nerveusement épuisée. The Pirate (1947) ravit à l’opérette ses chatoiements et permet à Kelly d’honorer de ses enchaînements intrépides les héros de son enfance, John Barrymore et Douglas Fairbanks. Le public bouda le spectacle, peut-être à ses yeux trop parodique et trop sophistiqué.

Un coup de maître

D’un bond, Gene Kelly se retrouve l’année suivante dans le plus célèbre des films de cape et d’épée, The Three Musketeers (Les Trois Mousquetaires), version George Sidney, avant de plonger sous les traits d’un mauvais garçon dans les bas quartiers de New York pour Words and Music (Ma vie est une chanson) de Norman Taurog, l’occasion d’offrir un ballet musclé, « Le meurtre de la 10e avenue », en compagnie de Verra-Ellen.

La collaboration Gene Kelly-Stanley Donen se révéla une fois de plus efficace tant au niveau du scénario que de la chorégraphie dans Take Me Out to the Ball Game (Match d’amour), le film de rentrée de Busby Berkeley en 1949. Promue à la réalisation, elle allait quelques mois plus tard donner la pleine mesure de son talent novateur. On the Town (Un jour à New York) ressemble un peu à un coup de dés : trois marins – Gene Kelly, Frank Sinatra et Jules Munshin – lâchés dans les rues de New York pour une permission de vingt-quatre heures. Libéré des conventions qui emprisonnaient Take Me Out to the Ball, le trio s’en donne à cœur joie. Kelly avait insisté pour tourner en extérieurs l’intégralité du film. Il n’obtiendra satisfaction que pour les séquences d’ouverture. C’est suffisant pour imposer un rythme et un ton résolument nouveaux. La danse a conquis son espace. Après The Black Hand (La Main noire) de Richard Thorpe, brève incursion dans le drame, Gene Kelly retrouve en 1950 Judy Garland dans Summer Stock (La Jolie Fermière), cette fois sous la férule de Charles Walters. Le tournage sera marqué par les nombreuses défaillances de l’actrice, qui réussira pourtant une fois encore à donner le meilleur d’elle-même.

Avec Un Américain à Paris (1951), qu’il voulait synthèse de toutes les influences qu’il avait essayé d ‘exprimer dans les années 1940, Vincente Minnelli faisait de la Ville lumière (reconstituée en Amérique) un magnifique carrefour des arts. Dans un ballet final de dix-sept minutes qui reste un morceau d’anthologie, Gene Kelly allait projeter de place en place ses visions de peintre amoureux d’une petite Frenchie (Leslie Caron), évoquant l’univers coloré, mouvementé, ébloui des artistes qui inspiraient les élans de son cœur : Dufy, Renoir, Utrillo, Toulouse-Lautrec, le Douanier Rousseau et Van Gogh, en correspondance avec la palette sonore de George Gershwin. Un Américain à Paris allait recueillir huit oscars, dont un serait décerné à Gene Kelly, artisan à l’égal de Minnelli de ce film baroque et enchanteur.

Nulle récompense ne distinguera Singin’ in the Rain (Chantons sous la pluie), que le tandem Gene Kelly-Stanley Donen offre au public en 1952. La séquence qui illustre la chanson est devenue emblématique de la comédie musicale produite par la MGM . Le film sera salué comme un chef-d’œuvre. Mais, en coulisse, Hollywood se prépare à tourner une nouvelle page. Quelques jours après le début du tournage, Louis B. Mayer est contraint de démissionner, laissant le champ libre à Dore Schary, qui, partisan des films à thèse ancrés dans la réalité sociale de son temps, contribuera à accélérer le déclin d’un genre devenu trop coûteux.

Cependant, Brigadoon, petit village au cœur des Highlands surgi du fond des âges, exercera en 1954 son charme envoûtant sur deux chasseurs échappés de l’agitation new-yorkaise, Kelly aurait souhaité que le film, dirigé par Minnelli, soit tourné en Ecosse. Le temps incertain fit préférer la solution du studio. L’ingéniosité de Preston Ames, qui mit au point un cyclorama de 20 mètres de haut permettant aux caméras un champ de 360 degrés, s’allia aux talents de décorateur de George Gibson (qui avait travaillé au ballet final d’Un Américain à Paris) : ses collines peintes furent si habilement réalisées que des oiseaux, rapporte Jacques Lourcelles, vinrent s’y perdre.

Entre deux comédies musicales, Kelly revêt consciencieusement l’uniforme dans The Devil Makes Three (Le diable fait le troisième) d’Andrew Marron (1952) et Crest of wave (L’Ile du danger) de John et Roy Boulting (1954). La même année, il est dirigé par Stanley Donen dans une biographie filmée, celle de Sigmund Romberg (Deep in My Heart), l’une des grandes figures du théâtre musical américain, à l’occasion d’un numéro réjouissant, « I Love to Go Swimmin’ With Wimmen », exécuté en compagnie de son frère Fred, devenu chorégraphe de shows au théâtre et à la télévision.

Conçu comme la suite de On the Town, It’s Always Fair Weather (Beau fixe sur New York, 1955) dut se passer des services de Frank Sinatra – peu désireux depuis son oscar pour From Here to Eternity (1953) de jouer les marins timides -, qui fut remplacé par le chorégraphe Michael Kidd. Quant à Jules Munshin, il se vit préférer Dan Dailey. Les choses ont bien changé : trois soldats se retrouvent dix ans après leur démobilisation, et le constat est plutôt amer. Une publicitaire (Cyd Charisse) voudrait les faire passer pour des héros lors d’un reality show qui tournera au pugilat. En dehors des trouvailles techniques (notamment le procédé du split screen), qui sont autant de réponses judicieuses à un format qui avait tant embarrassé Vincente Minnelli dans Brigadoon, le CinémaScope, ce musical contient quelques numéros remarquables qui témoignent d’une revigorante inventivité : les trois amis dansant dans les rues de New York avec un couvercle de poubelle au pied ou encore Gene Kelly traversant Times Square sur des patins à roulettes. « Tout était dérision dans ce film», dira Stanley Donen, reconnaissant qu’il a pu à ce titre déconcerter. Il avouera par la suite qu’il ne s’entendait plus avec Kelly et que leurs disputes empoisonnèrent le tournage, lequel fut un cauchemar total »

Kelly divorcera bientôt de l’actrice Betsy Blair, qu’il a épousée en 1941 et qui lui a donné une fille, Kerry. Il connaît à cette époque l’une des plus cruelles déceptions de sa carrière en voyant lui passer sous le nez le rôle masculin de Guys and Dolls, « J’étais né pour jouer Sky Masterson comme Gable pour interpréter Rhett Butler. » Mais Nicholas Schenck, le grand patron de la MGM, a refusé de le prêter à Samuel Goldwyn pour l’occasion, et c’est Marion Brando que l’on verra dirigé par Joseph L. Mankiewicz.

Peu confiants en ses chances de succès, les producteurs ont retardé d’un an la distribution du premier film que Gene Kelly dirige seul. Le public leur donnera raison. Invitation to the dance (Invitation à la danse), mis en chantier en automne 1952, ne sortira qu’en 1956, peut-être trop tard pour éblouir des spectateurs habitués aux chorégraphies des shows télévisés. Assumant les fonctions de scénariste et de chorégraphe, choisissant ses collaborateurs, Kelly a poursuivi contre vents et marées son ambitieux projet d’un film totalement dansé, sans dialogues ni chansons. Comme garantie, la MGM a exigé qu’il apparaisse à l’écran. Il sera donc le danseur principal des trois ballets (quatre à l’origine avec « Dance Me a Song ») présentés à l’écran: « Circus », de facture classique, où Kelly est un clown qui fait le funambule pour impressionner sa belle; « Ring Around the Rosy », inspiré de l’argument de La Ronde d’Arthur Schnitzler, où un bracelet circule entre des personnages représentés chacun par un style de danse ; et « Sindbad le marin » qui vient approfondir l’expérience de Anchors Aweigh, mêlant acteurs et dessin animé.

Quinze ans de règne

Les Girls sera en 1957 la dernière comédie musicale de Gene Kelly pour la MGM . Ce sera aussi sa dernière grande prestation cinématographique dans un genre où il a excellé durant quinze ans. Si George Cukor, le réalisateur, n’est pas un spécialiste du musical, sa sensibilité et son raffinement font de lui un incomparable portraitiste de femmes : le trio de danseuses formé par Kay Kendall, Mitzi Gaynor et Taina Elg, superbement filmé par le chef opérateur George Hoyningen-Huene, réserve quelques moments magiques. Kelly, qui avait refusé d’assurer la chorégraphie du film, se vit impliqué plus qu’il ne l’aurait souhaité en raison de la maladie de Jack Cole. Son style athlétique, teinté d’ironie, y est toujours perceptible.

En dehors de la danse, qui a été et demeure sa seule passion, Gene Kelly réalisateur oscille entre le petit film sympathique (The Happy Road, 1957), et la comédie leste (The tunnel of love, 1958), son dernier film sous contrat. L’acteur se laisse séduire par le prestige de ses partenaires. En 1960, jouer avec Spencer Tracy et Fredric March le décide à accepter l’offre de Stanley Kramer dans Inherit the Wind (Procès de singe). Quelque temps après, il est le maître à danser d’Yves Montand, désireux de devenir un homme de spectacle accompli pour séduire Marilyn Monroe, dans Let’s make love (Le Milliardaire) de George Cukor. En 1964, face à Shirley MacLaine dans What a way to go ! (Madame Croque-maris) de Jack Lee Thompson, le chanteur minable se métamorphosera en star. Et en 1967, à l’invitation de Jacques Demy, Gene Kelly rendra visite aux Demoiselles de Rochefort, film pour lequel il conçoit et règle deux ballets. La même année, il réalise Petit Guide pour un mari volage, satire du mâle américain qui réjouira le public d’outre-Atlantique.

Le désastre aussi

Le succès commercial lui donne du crédit auprès de la Twentieth Century- Fox, qui se lance dans un projet démesuré – et désastreux : Hello, Dolly ! (1969), adapté d’un grand succès de Broadway. Sensible à l’audace de l’entreprise, amoureux inconditionnel du musical, Gene Kelly ne regrettera pas l’aventure même si elle n’a plus rien à voir avec celles, fabuleuses, qu’il a connues. Il ne se montrera guère heureux avec le western que James Stewart est venu lui proposer de diriger, The Cheyenne Social Club (Attaque au Cheyenne Club, 1970).

En fait, Gene Kelly aspire à une vie familiale paisible, que va rompre brutalement en 1973 la mort de sa seconde femme, atteinte d’une leucémie. Jeanny Coyne (qui avait épousé Stanley Donen en 1948 pour en divorcer l’année suivante) avait longtemps été son assistante, avant de devenir son épouse en 1960. Deux enfants sont nés, Timothy et Bridget, et Gene Kelly souhaite pouvoir consacrer à leur éducation plus de temps qu’il n’a pu en accorder sa fille aînée. Ce désir lui fera renoncer à plusieurs propositions intéressantes, notamment à la mise en scène de Cabaret.

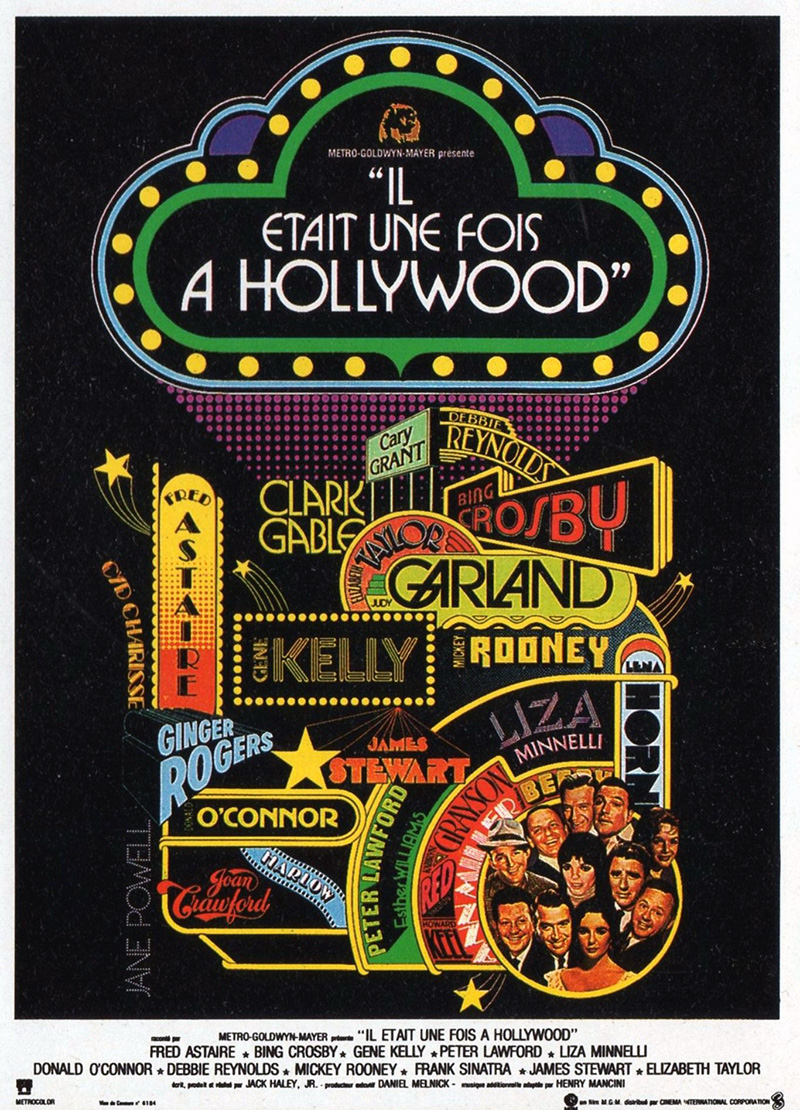

La MGM décidait en 1974 de produire un montage des grands moments de la comédie musicale, genre qu’elle avait contribué à porter. Gene Kelly, qui occupait tout naturellement une place de choix dans Il était une fois Hollywood, se verrait confier la supervision d’un second montage, plus intimiste, constellé de séquences tout aussi inoubliables, Hollywood… Hollywood (1976). Ce serait pour lui l’occasion de retrouver Fred Astaire, à qui il continuait de vouer la plus grande admiration. Et l’on se laisserait une fois encore charmer au fil des séquences : à l’élégance aérienne de l’un, si proche du rêve, répondaient l’énergie, la fantaisie, un certain sens du réalisme de l’autre, qui avaient fait sortir la comédie musicale dans la rue pour mieux y célébrer la vie.

La santé de Gene Kelly s’est régulièrement dégradée à la fin des années 1980 et au début des années 1990. En juillet 1994, il a subi un accident vasculaire cérébral et est resté à l’hôpital pendant sept semaines. Début 1995, il a eu un autre accident vasculaire cérébral qui l’a rendu gravement handicapé. Kelly est décédée le 2 février 1996. [Les plus beaux films d’Hollywood, les plus grandes stars, leur meilleur film – Gene Kelly – Editions Atlas (1994)]

COVER GIRL (La reine de Broadway) – Charles Vidor (1944)

Pour un historien de cinéma, l’un des éléments les plus marquants de Cover girl est assurément le conflit de générations qui a marqué son tournage en 1943, même si cet affrontement n’a peut-être pas été perçu comme tel à l’époque. Une grande partie de l’équipe est en effet composée de vétérans du cinéma, qu’il s’agisse du réalisateur Charles Vidor, du chef opérateur Rudolph Maté, du compositeur Jerome Kern ou du parolier Ira Gerswhin.

ANCHORS AWEIGH (Escale à Hollywood) – George Sidney (1945)

Anchors aweigh est la première rencontre à l’écran de Gene Kelly et Frank Sinatra, quatre ans avant Take me out to the ball game (Match d’Amour) et On the town (Un Jour à New York). Cette comédie musicale signée en 1945 par George Sidney regorge de bonne humeur, de chansons et de prouesses techniques.

ZIEGFELD FOLLIES – Vincente Minnelli (1945)

Dans un paradis de coton et de marbre, Florenz Ziegfeld se remémore ses souvenirs terrestres. Il fut un très célèbre directeur de revue à Broadway. Un à un, ses numéros défilent dans sa mémoire. Ne vous laissez pas effrayer par les automates mal dégrossis qui ouvrent le film. Dans un Broadway cartonné façon école maternelle, Vincente Minnelli commence par évoquer la pré-histoire de la comédie musicale, avec toute sa mièvrerie archaïque.

THE PIRATE – Vincente Minnelli (1948)

Avant-garde ! A l’issue d’une projection de travail organisée le 29 août 1947 à la MGM, Cole Porter fait part de ses craintes au producteur Arthur Freed : selon lui, The Pirate risque fort de dérouter le public. Et de fait, malgré son affiche prestigieuse, la sortie de cette comédie musicale atypique va constituer un désastre financier, les recettes atteignant à peine la moitié du budget initial… D’où vient que ce film, aujourd’hui culte, n’a pas séduit en 1948 ?

WORDS AND MUSIC (Ma vie est une chanson) – Norman Taurog (1948)

En 1918, à l’université de Columbia, Richard Rodgers et Lorenz Hart, deux étudiants rêveurs, enthousiastes et passionnés de musique font connaissance. Ils s’associent pour écrire des spectacles musicaux joués par les étudiants, Rodgers écrivant les notes et Hart les paroles des chansons. Leurs productions font tant parler d’elles que, l’année suivante, ils parviennent à placer l’une de leurs chansons, Any Old Place With You, dans un spectacle de Broadway.

TAKE ME OUT TO THE BALL GAME (Match d’amour) – Busby Berkeley (1949)

Sortie au printemps 1949, cette comédie musicale de Busby Berkeley se livre à une étonnante incursion dans le monde du baseball américain, et marque la montée en puissance d’un certain Gene Kelly.

ON THE TOWN (Un Jour à New York) – Stanley Donen et Gene Kelly (1949)

En 1949, le producteur Arthur Freed décide de donner leur chance à deux chorégraphes, Gene Kelly et Stanley Donen, pour réaliser un film moderne et stylisé. Si le premier est déjà un artiste confirmé, le second n’a pas vingt-cinq ans quand le tournage commence. C’est sûrement sa jeunesse, alliée à la nouveauté du propos, qui permet au tandem de sortir des sentiers battus pour innover.

SUMMER STOCK (La Jolie fermière) – Charles Walters (1950)

Dernière comédie musicale de Judy Garland à la MGM, Summer stock séduit aujourd’hui encore par sa fraîcheur. Certes, le film souffre un peu d’un scénario relativement prévisible, et de seconds rôles aussi envahissants que décalés par rapport à ses deux grandes stars. Mais il y a, justement, ces deux grandes stars, réunies à l’écran pour la troisième et dernière fois…

AN AMERICAN IN PARIS – Vincente Minnelli (1951)

Paris d’opérette, chansons de Gershwin et danse sur les bords de Seine : Un Américain à Paris joue résolument la carte de la légèreté. C’est pourquoi la MGM en a confié la mise en scène à l’un des grands spécialistes de la comédie musicale, Vincente Minnelli. Épaulé par Gene Kelly, qui signe avec son brio habituel les chorégraphies du film, le cinéaste livre en 1951 une œuvre appelée à faire date. Certes, Minnelli dispose à la fois de moyens très confortables et de collaborateurs précieux.

SINGIN’ IN THE RAIN (Chantons sous la pluie) – Stanley Donen, Gene Kelly (1952)

Tourné en 1951 pour la MGM, le film de Stanley Donen et Gene Kelly jette un regard drôle et attachant sur le petit monde du cinéma hollywoodien. Un sommet de la comédie musicale, resté inégalé.

BRIGADOON – Vincente Minnelli (1954)

En 1954, Gene Kelly retrouve le réalisateur d’Un Américain à Paris pour une fable musicale pleine de bruyères et de cornemuses. On a parfois dit que Brigadoon était la plus européenne des comédies musicales américaines. Inspirée d’un conte allemand et transposée en Écosse, son intrigue joue sur la nostalgie de la Vieille Europe, cette terre qu’ont quittée tant d’immigrants devenus citoyens des États-Unis.

IT’S ALWAYS FAIR WEATHER ( Beau fixe sur New York) – Stanley Donen et Gene Kelly (1955)

Après les inoubliables On the Town et Singin’ in the Rain, It’s Always Fair Weather est le troisième volet de la trilogie de « musical » réalisée par l’équipe Kelly- Donen–Freed-Comden-Green. Cette comédie musicale possède tous les atouts du genre : des danseurs exceptionnels, des numéros originaux, une mise en scène parfaite utilisant judicieusement le cinémascope et le split screen et un scénario qui ose une véritable satire acerbe de la société américaine.

LES GIRLS – George Cukor (1957)

A première vue, Les Girls pourrait facilement être rapproché d’Un Américain à Paris. Interprétées par Gene Kelly à six ans d’intervalle, ces deux comédies musicales ont pour cadre la capitale française, et résonnent des mélodies de deux géants de Broadway : Cole Porter, pour la première, George Gershwin pour la seconde. Mais la ressemblance s’arrête là, car à l’innocence du film de Minnelli, répond l’ironie de celui de Cukor.

LET’S MAKE LOVE (Le Milliardaire) – George Cukor (1960)

Le titre original de cette comédie musicale, Let’s make love, signifie Faisons l’amour ! Si l’amour a effectivement une belle part dans Le Milliardaire, le tournage du film fut pourtant semé d’embûches de toutes sortes, et les critiques se montrèrent bien injustes à sa sortie.

ARTHUR FREDD : LE MAGICIEN DE LA MGM

Après avoir travaillé longtemps à la MGM comme compositeur, Arthur Freed commença en 1939 une extraordinaire carrière de producteur qui en fit le maître incontesté de la comédie musicale.

LA COMÉDIE MUSICALE

La comédie musicale a été longtemps l’un des genres privilégiés de la production hollywoodienne, et probablement le plus fascinant . Né dans les années 1930, en même temps que le cinéma parlant, elle témoigna à sa manière, en chansons, en claquettes et en paillettes, de la rénovation sociale et économique de l’Amérique. Mais c’est dix plus tard, à la Metro-Goldwyn-Mayer, que sous l’impulsion d’Arthur Freed la comédie musicale connut son véritable âge d’or, grâce à la rencontre de créateurs d’exception (Vincente Minnelli, Stanley Donen) et d’acteurs inoubliables (Fred Astaire, Gene Kelly, Judy Garland, Cyd Charisse, Debbie Reynolds). Par l’évocation de ces années éblouissantes à travers les films présentés, cette page permet de retrouver toute la magie et le glamour de la comédie musicale.

LES MUSICALS DE LA MGM

L’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne, celle qui réussit l’accord parfait entre action, musique et danse, est à jamais lié à un sigle : MGM et à un nom : Arthur Freed, le grand promoteur du genre.

GENE KELLY ET STANLEY DONEN : L’INVITATION À LA DANSE

L’audace et le brio de l’acteur-danseur Gene Kelly et du réalisateur Stanley Donen contribuèrent au regain de vitalité de la comédie musicale qui atteindra, grâce à eux, son apogée au cours des années 1950.

- CHRISTIAN-JAQUE : L’ÉLÉGANCE EN MOUVEMENT

- GINETTE LECLERC : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)

- ARSENIC AND OLD LACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)

- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Les Actrices et Acteurs

Une merveilleuse rétrospective pour un acteur qui le méritait amplement !

Merci à toi pour cette lecture qui m’a replongée dans ses films

J’aimeJ’aime