Avec Renoir, Carné et Grémillon, Duvivier a été la personnalité la plus marquante du cinéma français des années 1930. La sûreté de son art et son esprit éclectique devaient lui attirer les faveurs d’Hollywood où, pendant la guerre, il allait poursuivre une très brillante carrière. Un même drame unit le vieux comédien de La Fin du jour (1939), admirablement interprété par Michel Simon, et le jeune Duvivier, qui se destine à une carrière théâtrale : le trou de mémoire qui paralyse en scène. Si la défaillance sera fatale pour l’aîné, elle sera la chance de la vie du cadet.

Venu de Lille, où il est né le 3 octobre 1896, Julien Duvivier est entré à l’Odéon un an plus tôt. Sur les conseils d’Antoine, qui, après cet incident, le dissuade de poursuivre dans le métier, il se tournera vers le cinéma, où le grand homme de théâtre a lui-même fait ses premiers pas. Il effectuera son apprentissage dans le cadre de la Société des gens de lettres en qualité de régisseur, c’est-à-dire d’assistant metteur en scène.

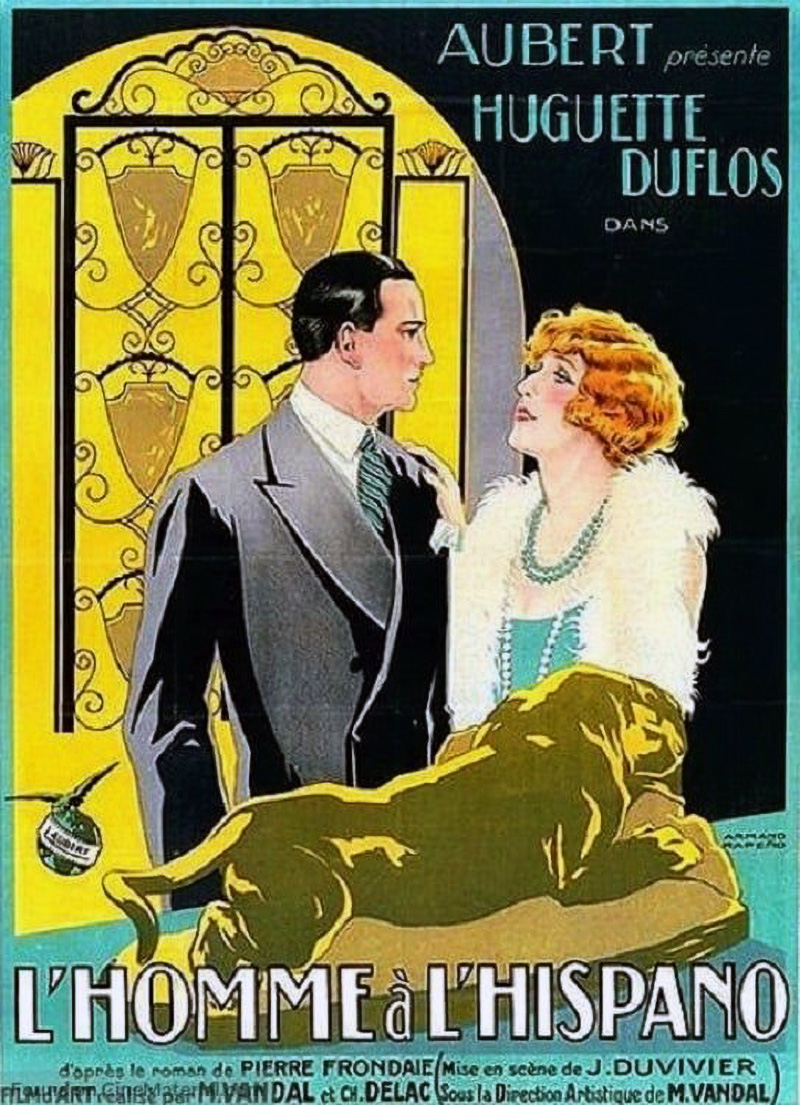

Ce n’est qu’en 1919, avec Haceldama, dont il a écrit le scénario, que Duvivier vole de ses propres ailes. La période muette ne vaut guère la peine qu’on s’y attarde. Elle se signale avant tout par sa diversité : adaptations de drames (Les Roquevillard, 1922), de romans et de pièces à la mode (L’homme à l’Hispano, 1926 ; Maman Colibri, 1929), d’œuvres édifiantes (La Tragédie de Lourdes, 1923) et de films d’aventures (Le Mystère de la tour Eiffel, 1927). En ces quelques années, le cinéaste a acquis une solide maîtrise qui n’exclut pas quelques fantaisies de style, jugées parfois excessives, ainsi que le relève Pascal Pernod dans « Carrousels et nœuds coulants » [Positif, janvier 1991] : surcharge du plan, mouvements de caméra que ne justifie pas toujours le sujet, goût pour la surimpression.

Seule, peut-être, une première adaptation de Poil de carotte (1925) de Jules Renard autorise quelques espoirs, assez vagues ; encore pouvait-on être tenté, à l’époque, d’en attribuer les mérites à la forte personnalité du coadaptateur, alors en pleine gloire : Jacques Feyder. On retiendra également Au bonheur des dames (1930) d’après le roman d’Emile Zola et qui sera son dernier film muet. Il faut se rendre à l’évidence : sans son œuvre parlante, Julien Duvivier n’aurait laissé aucun nom dans l’histoire du cinéma.

D’abord hostile au parlant, Duvivier ne tardera pas à accueillir favorablement ce « grand progrès technique », qui allait lui permettre de s’imposer comme l’un des jeunes maîtres du cinéma français. D’emblée, il a su tirer parti du dialogue et des effets sonores pour donner tout son relief à sa vision pessimiste de la nature humaine. David Golder ( 1930) décrit dans leur âpreté les rapports entre les êtres : ici, le destin d’un brasseur d’affaires parti de rien et devenu immensément riche, impitoyable envers l’associé qui l’a trahi et trahi à son tour par sa femme et sa fille, pour lesquelles il n’a cessé de lutter. C’est vers cette noirceur volontiers tragique que le cinéaste orientera les sujets qu’il adapte souvent assez librement. Le film, tiré du roman à succès d’Irène Nemirovsky, bénéficie de la puissance de jeu d’Harry Baur. Si l’on excepte quelques films muets, c’est Julien Duvivier qui a révélé à l’écran cette grande vedette de théâtre, devant lequel va s’ouvrir une carrière cinématographique riche en rôles prestigieux et paroxystiques.

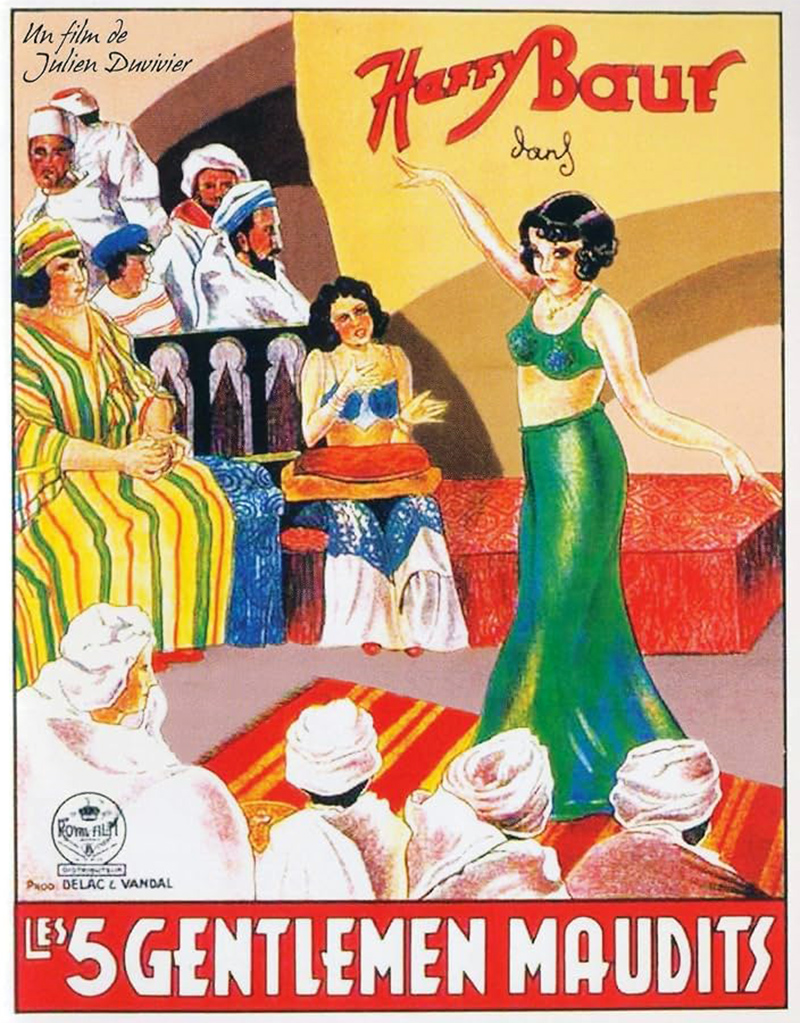

Alors que Duvivier est à la recherche d’interprètes pour son film suivant, il découvre lors d’une représentation de Donogoo de Jules Romains au théâtre de Pigalle un comédien dont « l’allure aristocratique et le regard fiévreux » (Hervé Le Boterf) retiennent son attention : Robert Le Vigan. Il l’engage aussitôt pour interpréter l’un des Cinq gentlemen maudits (1931). Un premier rôle qui selon ses dires marquera à jamais le comédien, voué dès lors à incarner à l’écran des personnages équivoques. Le film, qui a pour cadre le Maroc, participe à l’exotisme ambiant en cette année où l’Exposition coloniale met à la portée des Parisiens souks et paysages fabuleux.

Changement de décor pour Allo Berlin ? Ici, Paris ! (1931), une comédie allègre digne d’un René Clair alors très en vogue. Le scénario repose sur l’idée originale de héros parlant dans leur langue maternelle – des téléphonistes allemands et français – et qui, l’amour aidant, finissent par se comprendre.

En 1932, le cinéma fait un sort aux romans de Georges Simenon et à son célèbre inspecteur Maigret : Jean Renoir d’abord avec La Nuit du carrefour, puis Jean Tarride avec Le Chien jaune, enfin Julien Duvivier, pour qui Harry Baur va mener l’enquête dans La Tête d’un homme (1932). Le cinéaste expose à Pierre Leprohon sa conception d’un genre qu’il affectionnera toujours : « Le film policier tel qu’on l’entend le plus souvent ne m’intéresse pas : vous savez qu’il s’agit de maintenir le spectateur en haleine pendant quatre-vingt-dix minutes, de le lancer sur de fausses pistes pour aboutir à la surprise finale, au coup de théâtre. Cela me paraît un peu étroit. En vérité, je ne crois pas que cette manière satisfasse tellement le public. Dans La Tête d’un homme, j’expose les faits dès le début. Il n’y a pas de mystère, pas de volet qui claque ou de personnage énigmatique, mais seulement l’opposition, la lutte de deux tempéraments, celui du policier, celui du criminel. Tout l’intérêt du sujet me semble tenir à cela. J’ai donc ramené mon film à une étude psychologique. » [Cinémonde]

L’affrontement Harry Baur (Maigret) et Valeri Inkijinoff (Radek) a des accents dostoïevskiens dont se souviendra sans doute Pierre Chenal lorsqu’il demandera à Harry Baur d’incarner le juge Porphyre dans son adaptation de Crime et châtiment (1935). L’autre grande réussite de Duvivier tient à l’évocation du Montparnasse de l’époque, de ses cafés et de ses boîtes que fréquente une faune cosmopolite, bercée par la voix de la grande chanteuse réaliste Damia.

La même année, Duvivier confie à l’acteur un rôle qui n’appartient pas à son registre habituel, celui de M. Lepic dans Poil de carotte (1932), dont il a donné en 1926 une version muette à l’adaptation de laquelle a travaillé Jacques Feyder. Le chef-d’œuvre de Jules Renard a été transposé du Morvan dans les Hautes-Alpes et augmenté de la nouvelle « La bigote ». Sans trahir cette œuvre tout en délicatesse et en cruauté, Duvivier a su compenser par la poésie des images (scène de mariage des enfants) la souffrance de cet enfant rejeté par sa mère et dont les élans de tendresse se heurtent à l’indifférence apparente du père. L’interprétation du jeune Robert Lynen, enjoué et vulnérable, bouleversa : « Me jeter au cou de M. Lepic ? – Ben quoi, c’est pas le clocher ! – J’aime mieux me jeter dans la rivière. » Pascal Pernod écrit : « L’idée du suicide de Poil de carotte nourrit une bonne partie des deux versions, et Duvivier l’a préférée à bien d’autres épisodes plus drolatiques du récit de Jules Renard (…). Le jeune garçon devient ainsi le plus emblématique de ses personnages tant est forte son attirance pour la liberté. » Le père et le fils devaient connaître quelques années plus tard un destin tragique : Harry Baur succomberait à un séjour en camp de concentration tandis que Robert Lynen passerait devant le peloton d’exécution pour son appartenance à la Résistance.

Duvivier retrouvera Robert Lynen dans Le Petit roi (1933), d’après le roman d’André Lichtenberger. Mais le sort de ce jeune monarque isolé et solitaire dans son palais balkanique, qui n’était pas sans évoquer le destin du petit Michel de Roumanie, ne devait pas apitoyer le public comme celui de l’enfant mal-aimé. Le Paquebot Tenacity (1933) est une adaptation d’une comédie de Charles Vildrac créée en 1920 sur la scène du Vieux-Colombier. Deux ouvriers parisiens au chômage, Bastien (Albert Préjean) et Segard (Hubert Prélier), se laissent tenter par la promesse d’un travail au Canada et s’apprêtent à embarquer sur le paquebot Tenacity, amarré au Havre. Un lieu auquel doit beaucoup le « réalisme poétique » puisque c’est dans ce port que Marcel Çarné, cinq ans plus tard, situera l’action du Quai des brumes. Moins désespéré, le film de Duvivier a su créer un climat mélancolique où l’amour console ceux qui ne partiront pas. Une avarie contraindra les protagonistes à retourner à l’hôtel où ils ont passé la nuit. Entre-temps, Segard a rencontré la jolie servante, Thérèse un nouveau rôle pour Mary Glory, une vedette féminine assez à la mode pour laquelle Duvivier avait voulu réaliser l’année précédente La Vénus du collège, un film qui finalement ne s’était pas fait.

En portant à l’écran Maria Chapdelaine (1934), Julien Duvivier concrétisait d’une certaine façon le rêve de ses infortunés héros puisque ce célèbre roman de Louis Hémon a pour cadre un village du Québec en lisière ou Grand Nord canadien. Les magnifiques paysages du lac Saint-Jean et de la rivière Péribonka tiennent lieu d’authenticité à une œuvre où, époque oblige, on ne se soucie guère de respecter l’accent du terroir. Les acteurs sont au demeurant excellents, et le public se passionne pour l’idylle de Maria (Madeleine Renaud) et du trappeur François Paradis (Jean Gabin).

Fort de ce premier succès populaire, Duvivier pense alors qu’un autre « titi » parisien, Maurice Chevalier, auréolé par Hollywood, peut très bien être L’Homme du jour (1936) de Charles Vildrac. Raymond Chirat en doute fortement : « Le scénario parut un peu simplet : Maurice Chevalier, alias Alfred Boulard, ouvrier électricien, gagne d’un coup la célébrité en donnant son sang à Elvire Popesco, alias Mona Thalia, grande vedette parisienne. Après quelques tours de salon, il revient à ses premières amours tout en poussant la chansonnette. On trouva excessif d’avoir attelé à cette histoire Duvivier, alors au sommet, le musicien Jean Wiener et une trentaine d’acteurs en vogue (…). On voit à la fin le vrai Chevalier recevant Boulard dans sa loge du Casino de Paris. Ce truc réussi n’enleva pas le morceau. Maurice Chevalier ne retrouva ni le ton ni le charme des comédies de Lubitsch. » [« Julien Duvivier », Premier plan.] Reste une chanson que Chevalier inscrira à son répertoire, « Ma pomme ».

Julien Duvivier, qui s’était à l’époque du muet taillé une solide réputation en matière de sujets religieux, se voit proposer l’adaptation de Golgotha (1935) du chanoine Raymond. Pourtant, malgré un Harry Baur impressionnant en Hérode et de beaux mouvements de foule dans une Palestine reconstituée sur le sol algérien, le résultat est controversé. Primitivement envisagé pour incarner Judas, Robert Le vigan se voit attribuer l’unique premier rôle de sa carrière, celui du Christ. Le comédien, qui s’est investi à fond dans son personnage, a gardé du film trente-cinq ans plus tard un souvenir plutôt mitigé : « Golgotha, athée ? C’est bien l’impression que chacun en eut… Mais le vrai motif ne fut point pourtant si confessionnel ! Duvivier était un parfait artisan – froid, méticuleux -, un chef d’entreprise, un grand régisseur. Il n’avait pas l’âme qu’exigeaient le film, le sujet surtout ! Durant le tournage, j’ai bien essayé de le dissuader de la convention dite Saint-Sulpice… de le décider à ce qu’il présente un autre Jésus, contraire à l’image et non pommadé !… révolutionnaire, hirsute, extatique, sortant du désert, des « quarante jours de jeûne sévère ». » Hervé Le Soterf, qui retranscrit ces lignes dans son livre Robert Le Vigan, le mal-aimé du cinéma, précise que le comédien avait tenu pour son rôle à suivre une cure d’amaigrissement et à se faire arracher plusieurs dents.

Jean Gabin, quant à lui, montra quelque réticence à chausser les cothurnes de Ponce Pilate. Mais c’était là la condition pour voir adapté un roman de Pierre Mac Orlan sur la Légion étrangère espagnole auquel il tenait beaucoup, La Bandera (1935). Héros par excellence d’un cinéma colonial en pleine vogue, le légionnaire avait fait son chemin dans le cœur du public depuis la première version de Beau geste d’Herbert Brennon, en 1927. Josef von Sternberg lui avait donné le physique de Gary Cooper dans Cœurs brûlés (Morocco, 1930), et Jacques Feyder celui de Pierre Richard-Willm dans Le Grand jeu (1934). Gabin rêvait d’être Pierre Gilieth, ce criminel en fuite marqué par le destin, menant une vie rude et exemplaire sous un soleil de plomb et que la mort surprend dans un fortin encerclé par les rebelles. Le film, bâti autour de l’affrontement de Gilieth (Gabin) et de Lucas (Le Vigan), puisait ses thèmes dans un romantisme populaire exacerbé : le rachat du mauvais garçon par l’héroïsme, l’amitié virile menacée par la trahison et par la rivalité amoureuse.

Un certain colonel Franco

Tourné en grande partie au Maroc espagnol, le film reçut le concours du colonel Franco, dont le loyalisme républicain ne pouvait alors être suspecté. En remerciement, le film devait lui être dédié. A sa réédition, en 1959, en pleine dictature du Caudillo, la dédicace fut supprimée. Les critiques se montrèrent alors beaucoup moins élogieuses qu’à sa sortie. Sur le plan plastique, malgré l’abus des cadrages obliques chers au réalisateur, certaines séquences gardent toute leur force et continuent de soutenir la comparaison avec les meilleurs films américains, mais c’est la vision manichéenne véhiculée par le film qui paraît bien datée. A part la jeune prostituée arabe, présente pour les besoins de l’intrigue, dont le rôle est tenu non par une actrice berbère comme l’aurait souhaité Duvivier mais par la vedette Annabella, les autochtones sont totalement absents. Ce qui fait écrire à Maurice-Robert Bataille et Claude Veillot dans Caméras sous le soleil (1956) : « On pense aux cavaliers apaches de Stagecoach, êtres anonymes auxquels les Blancs résistent comme on résiste à l’hostilité d’autres éléments naturels : la tempête, la soif, le sable, le soleil. » Sans doute faut-il, avec Jean Carta, considérer le film comme « un document sur la mentalité d’une époque, le catalogue d’un folklore réactionnaire » [Témoignage chrétien].

Si, avec La Bandera, Duvivier a pris une mythologie en marche, en réalisant La Belle équipe (1936), coécrit avec Charles Spaak, il a su, loin de l’engagement militant d’un Jean Renoir (d’abord pressenti pour sa réalisation), capter l’air du temps, l’atmosphère d’un Front populaire alors imminent. Le hasard – le tirage de la loterie – sourit à cinq ouvriers chômeurs, qui décident de mettre leurs gains en commun dans l’achat d’un vieux lavoir en ruine qu’ils vont transformer en une riante guinguette. Bientôt les travailleurs, grâce aux congés payés, connaîtront la douceur des loisirs à la campagne. D’où le succès du refrain que fredonne Gabin : « Quand on s’promène au bord de l’eau/ Comme tout est beau, quel renouveau ! »

Mais la fatalité chère au « réalisme poétique » n’est pas absente de ce rêve d’ascension sociale, et la belle solidarité, qui sera endeuillée par la mort du joyeux Raymond, s’effrite peu à peu. Restent Jean (Jean Gabin) et Charles (Charles Vanel), qu’une femme, Gina (Viviane Romance), dresse l’un contre l’autre. L’heure cependant est à l’optimisme : la fin tragique qui les faisait s’entretuer est abandonnée après verdict du public au profit de celle qui voit les deux hommes se réconcilier et la guinguette ouvrir ses portes.

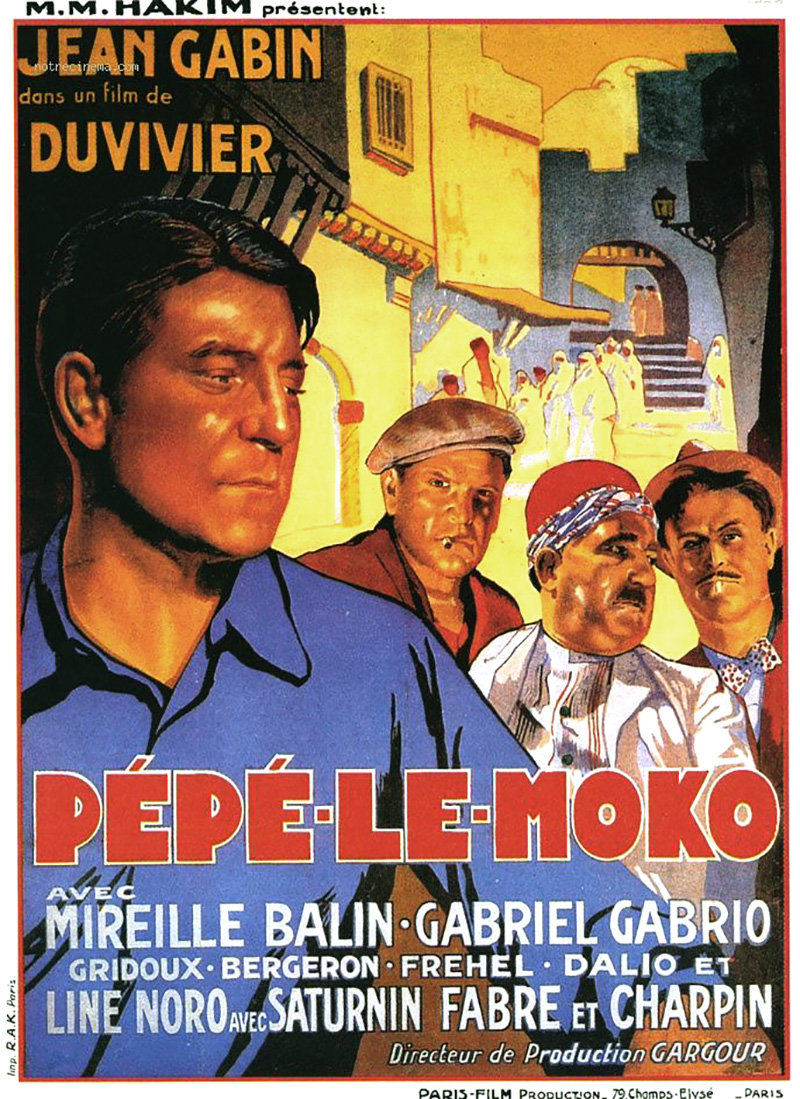

En 1937, Jean Gabin, considéré par un critique de Pour vous comme «le plus net, le plus propre, le mieux briqué des mauvais garçons », effectue un bond incroyable dans le classement établi par La cinématographie française. De la onzième place il passe à la deuxième. juste derrière Fernandel, pour arriver en tête du box-office en 1938. Nul doute que le quatrième grand film qu’il vient de tourner pour Julien Duvivier a contribué à forger définitivement un mythe que Marcel Carné saura admirablement acclimater en des lieux moins évocateurs. Pépé le Moko (1936), le chef-d’œuvre de Duvivier, est d’un exotisme puissant mais relatif : la Casbah d’Alger, grouillante et multiple, dans laquelle s’est réfugié le truand pour n’en jamais ressortir, a été reconstituée dans les studios de Joinville par les soins du décorateur Jacques Krauss.

Au rendez-vous des épaves

Rappelant le goût du cinéaste pour les « ambiances lourdement interlopes, propices aux enchaînements du mélodrame », Claude Beylie mesure l’immense impact du film moins à ses remakes plus ou moins estimables (Algiers de John Cromwell en 1938 ou Casbah de John Berry en 1948) qu’à l’écho qu’il trouva par exemple chez un Michael Curtiz dans Casablanca (1943), où l’on retrouve « le même rendez-vous d’épaves, la même « ville blanche » ouverte à tous les possibles ».

Mais, ajoute Claude Beylie, « tout cela ne serait rien sans la perfection du casting, de Lucas Gridoux à Charpin, de Saturnin Fabre à Dalio, de Line Noro à Frehel. Chacun est exactement dans son rôle, assumant avec intelligence et talent les plus criantes conventions. Et le dialogue que Jeanson place dans leur bouche leur colle littéralement à la peau. Mireille Balin elle-même, cette Mireille du pauvre, a des accents d’une justesse étonnante. (…) Ceux-ci sont de véritables figures de proue, des entités (la forfanterie, la juvénilité, la tendresse, la lâcheté, la ruse) reconnaissables au premier coup d’œil, au premier mot prononcé, ce qui a fait dire à Pépé de Slimane qu’avoir une tête de faux jeton à ce point-là, cela devient de la franchise » [L’Avant-scène].

Une fois encore, Duvivier va réunir tout ce qui compte dans le cinéma français. Que l’on en juge : Marie Bell, Françoise Rosay, Louis Jouvet, Pierre Richard-Willm, Harry Baur, Pierre Blanchar, Raimu, Fernandel. Un Carnet de bal (1937) allait consacrer la mode du film à sketches, une formule à laquelle Duvivier céderait par la suite avec moins de bonheur. Sur un prétexte léger et nostalgique – le désir d’une femme, qui vient de perdre son mari, de savoir ce que sont devenus ceux qui furent ses cavaliers lors de son premier bal -, Duvivier nous plonge dans une réalité triste et sordide en nous introduisant dans des vies marquées par l’échec ou l’amertume.

Si, pour Jacques Siclier Un Carnet de bal n’est au fond qu’un prestigieux catalogue, « un film surfait, un simple festival d’acteurs » La Fin du jour (1939), qui bénéficie également d’une distribution éblouissante, atteint les plus hauts sommets. Il présentait ainsi le film aux lecteurs de Télérama : « La Fin du jour est une œuvre assez cruelle sur le vieillissement, l’échec et le mensonge, dans un milieu qui n’avait jamais été, alors, présenté de cette façon. Duvivier a fait éclater la mythologie du spectacle. Ses personnages sont un peu des cabots, mais surtout des êtres habitués à jouer la comédie sur scène et que l’épreuve de l’âge livre dans leur vérité. Parce qu’ils ne peuvent vivre sans le théâtre, ils continuent de se donner en spectacle, mais représentent, au fond, la comédie humaine. » Ici se joue le dernier acte : don Juan jusqu’à la folie, Raphaël Saint-Clair (Louis Jouvet) séduira d’un regard Jeannette, la trop candide servante (Madeleine Ozeray), que Marny (Victor Francen), son rival malheureux, sauvera du suicide. Éternel perdant, Marny, qui subit avec dignité les farces de potache de Cabrissade (Michel Simon), saura avec élégance rendre hommage à ce comédien raté, à cette éternelle doublure, mort de n’avoir pu, l’occasion venue, donner la réplique dans le rôle qu’il avait toujours ambitionné de jouer.

MAURICE JAUBERT

Né à Nice avec le siècle, Maurice Jaubert est à dix-neuf ans, le plus jeune avocat de France, mais sa véritable vocation est d’ordre musical. En janvier 1923, il renonce au barreau pour se consacrer totalement à la composition. La guerre, un jour de 1940, viendra mettre un terme à cette œuvre riche et passionnée, que la poésie, la scène et le cinéma n’avaient cessé de stimuler et à laquelle François Truffaut saura rendre hommage dans quatre de ses films.

Jean Renoir lui confie la réalisation musicale accompagnant les projections de Nana (1926). Sa première partitions pour l’écran date de 1929 : Le Mensonge de Nina Petrovna de Hanns Schwarz. Il se propose aux frères Prévert pour L’Affaire est dans le sac (1932), un film boudé par le public mais une mélodie qui court les rues : « A Paris, dans chaque faubourg… » L’on n’oubliera pas la valse de Quatorze juillet (1933) de René Clair ni celle du Carnet de bal de Julien Duvivier, un cinéaste qu’il retrouvera dans La Fin du jour. Celui qui se considère comme un « franc-tireur » composera pour Jean Vigo la musique de Zéro de conduite (1933) et de L’Atalante avant de participer aux grands moments du « réalisme poétique » au coté de Marcel Carné, rencontré à l’occasion de Drôle de drame (1937), Le Quai des brumes (1938), Hôtel du nord (1938), Le Jour se lève (1939)

Consécration hollywoodienne

Couronné à la Biennale de Venise en 1937, Un Carnet de bal vaut à Duvivier son premier engagement hollywoodien (il précédera René Clair et Jean Renoir dans cette consécration internationale) : il tourne pour la MGM Toute la ville danse (The Great Waltz, 1939), évocation brillante et fantaisiste de la vie de Johann Strauss fils, soutenue par la musique célèbre et le luxe des grandes productions américaines.

Le remake de La Charrette fantôme (1939), un classique du muet réalisé en 1920 par Victor Sjöström, ne parvient pas à recréer le climat de la légende insufflé par la romancière Selma Lagerlöf. Le fantastique ne réussit décidément pas à Duvivier. Son Golem (1935), remake cette fois d’un classique de l’expressionnisme allemand dû à Paul Wegener (1914), n’avait, malgré la présence d’Harry Baur et de Dalio, guère convaincu.

Alors que la France s’enlise dans la « drôle de guerre », Julien Duvivier est convié par Jean Giraudoux, nommé commissaire général à l’Information, à réaliser une grande fresque patriotique à travers le destin d’une famille française se déroulant sur trois guerres. Pour cette œuvre de circonstance, Duvivier a bénéficié de l’aide de Marcel Achard et de Charles Spaak, des décors imposants des studios de la Victorine à Nice et d’une distribution de premier plan : Louis Jouvet, Raimu, Michèle Morgan.

Untel père et fils (1940), après avoir servi à la propagande aux États-Unis tout au long de la guerre sous le titre Le cœur d’une nation, ne sortira dans les salles françaises qu’en 1945, sans parvenir à intéresser un public qui aspire alors à d’autres sujets, portés par des talents qui ont pour noms Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker, Robert Bresson et Claude Autant-Lara.

Un grand rôle pour Michel Simon

Pendant l’été 1940, Duvivier décide de regagner Hollywood. Il va y réaliser quatre films dont trois exploitent sans grande imagination la veine d’Un Carnet de bal : Lydia (1941), sur un scénario cosigné par Ben Hecht, avec Merle Oberon et Joseph Cotten ; Six destins (Tales of Manhattan, 1942), concocté par une brochette de scénaristes pour une pléiade de vedettes (Charles Boyer, Charles Laughton, Edward G. Robinson, Henry Fonda, Rita Hayworth, Paul Robeson et Ginger Rogers) revêtant successivement un habit de soirée qui finira sur les épaules d’un épouvantail dans le champ d’un paysan noir ; après Obsessions (Flesh and Fantasy, 1943), Duvivier tourne pour le compte de l’Universal un film destiné à servir la propagande française, L’Imposteur (The Impostor, 1943). Jean Gabin, lui aussi exilé à Hollywood, s’est risqué dans l’aventure, qui n’en est pas vraiment une. Il y est question d’un condamné à mort, sauvé de justesse de la guillotine par l’action conjuguée d’une jeune fille et de la Résistance, qui trouve une mort glorieuse en Afrique du Nord.

En 1945, Duvivier retourne en France. Il effectue sa rentrée sous les meilleurs auspices : l’adaptation d’un roman de Georges Simenon, Les fiançailles de M. Hire, pour laquelle il retrouve son coéquipier habituel, Charles Spaak, et son compositeur favori, Jacques Ibert. Avec Panique (1946), histoire d’un célibataire marginal s’attirant la haine de ses voisins de quartier à la suite d’un crime, Duvivier renouait avec le meilleur de sa production d’avant guerre : un climat malsain, une galerie de personnages veules ou médiocres. Il offrait à Michel Simon, salué par la critique, un grand rôle qui fera dire à Jacques Fansten vingt-cinq ans plus tard que le comédien « y joue presque l’allégorie de sa carrière et de sa vie » [cité par Claude Gauteur, Michel Simon]. En 1989, le Monsieur Hire de Patrice Leconte fera passer au second plan le thème de l’exclusion sociale, pour mettre en lumière les tourments « inavouables » et la passion érotique du personnage, un aspect du roman qui avait été occulté par Duvivier.

Au printemps 1947, Duvivier s’attelle dans les studios de la London Films à une nouvelle adaptation d’Anna Karenine (1948) signée Jean Anouilh, dans laquelle ni Vivian Leigh ni la belle photographie d’Henri Alekan ne parviennent à faire oublier la célèbre version réalisée en 1935 par Clarence Brown ave Greta Garbo. Après l’abandon du Mariage de Loti, un projet ambitieux auquel s’était intéressé son producteur d’alors, Alexander Korda, et qui devait sur la terre tahitienne renouveler l’expérience de Tabou (Tabu , 1931) de Robert Flaherty et F. W. Murnau, Duvivier se rabat en compagnie de Henri Jeanson sur un sujet des plus conventionnels, une maison de redressement pour jeunes filles : Au royaume des cieux (1949) a l’avantage de donner leur chance à de jeunes comédiennes parmi lesquelles Juliette Gréco et Suzanne Cloutier.

Tourné sans conviction au large des Baléares, Black Jack (1950) précédait Sous le ciel de Paris, réalisé la même année. Ce film à sketches offrait à travers le destin croisé de plusieurs personnages un agréable portrait de la capitale, et reste aujourd’hui un précieux document. Sur le même principe d’une unité de temps réduite à une journée, en l’occurrence le 14 juillet, Henri Jeanson faisait évoluer ses personnages au gré de la fantaisie de deux scénaristes, donnant ainsi à voir au spectateur « l’œuvre en train de se faire ». Quant à La Fête à Henriette (1952), elle présentait une jolie idée, passée pratiquement inaperçue en France, mais qui inspirerait à l’Américain Richard Quine Deux têtes folles (Paris When it Sizzles, 1964), avec Audrey Hepburn et William Holden.

Grâce au Petit monde de Don Camillo ( 1951 ), inspiré des récits du romancier italien Giovanni Guareschi, Duvivier venait de renouer avec le succès. En ces temps de guerre froide, le public avait particulièrement apprécié la chronique villageoise animée par les querelles fort savoureuses opposant un maire communiste, Peppone (Gino Cervi), et un cure de choc, Don Camillo (Fernandel), dont les dialogues avec le Seigneur (la voix de Jean Debucourt) trouveraient, à travers une publicité pour des pâtes alimentaires, une postérité pour le moins inattendue. Le cinéaste, auquel René Barjavel avait prêté sa plume, accomplissait sur un ton bon enfant qui ne lui était pas habituel un mariage réussi entre Clochemerle (le roman de Gabriel Chevalier devenu un film de Pierre Chenal en 1948) et la comédie italienne. Les spectateurs en redemandaient : Le Retour de Don Camillo sortait sur les écrans l’année suivante.

Duvivier décide cependant de s’en tenir là, laissant à Carmine Gallone puis à Luigi Comencini le soin d’allonger la série. Il va avoir la satisfaction de faire aboutir un projet qui lui tient depuis longtemps à cœur, L’Affaire Maurizius (1953), tiré du roman de Jacob Wassermann ayant pour sujet une erreur judiciaire. Abandonnant tout espoir d’obtenir les droits du Grand Meaulnes, le cinéaste reporte sa soif de romantisme sur un livre qui l’a fasciné vingt ans plus tôt, Douloureuse Arcadie de Peter von Mendelssohn, qui deviendra Marianne de ma jeunesse (1954), dont il realise une double version française et allemande. Loin de l’univers quotidien qui le caractérise, il s’adonne en des sites enchanteurs aux sortilèges et à la poésie, servi en cela par la belle interprétation de Pierre Vaneck.

L’intermède bucolique sera de courte durée. Avec Voici le temps des assassins (1956), Duvivier retrouve l’atmosphère pittoresque de la capitale pour une sordide affaire à laquelle Jean Gabin prête sa solide stature de restaurateur des Halles et Danièle Delorme son visage angélique abritant les plus vils desseins : elle finira dévorée par le chien de Gérard Blain.

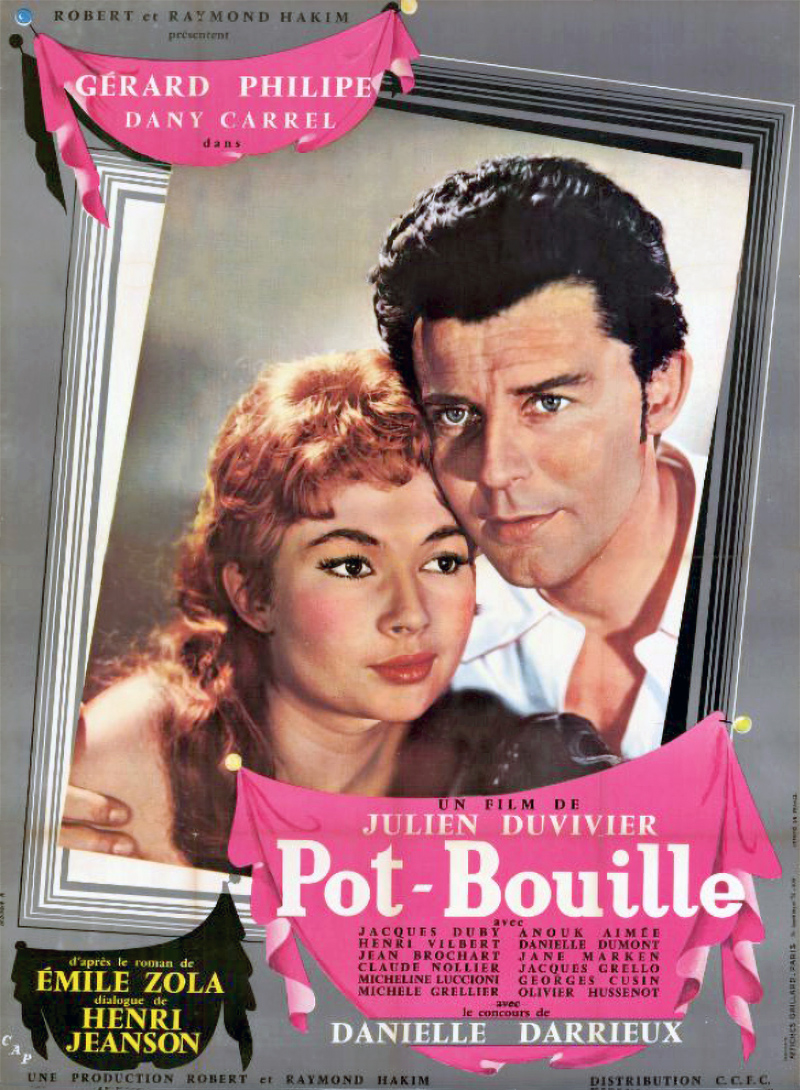

Après cette nouvelle parabole de l’abjection, Duvivier se consacre à une œuvre mineure de l’écrivain britannique James Hadley Chase – L’Homme à l’imperméable (1956) – avant de s’intéresser au maître du drame naturaliste, Emile Zola, et plus précisément au personnage d’Octave Mouret, qu’il avait déjà mis en scène en 1929 dans Au bonheur des dames (version sonorisée en 1930). PotBouille (1957) lui est chronologiquement antérieur : Octave Mouret (Gérard Philipe) n’est alors que premier commis de ce magasin de frivolités tenu par Mme Hédouin (Danielle Darrieux), qu’il saura conquérir à son ambition.

Pot-Bouille, dont le Guide des films de Jean Tulard fait le plus grand cas en raison de sa fidélité à l’esprit de Zola et de l’intelligence de sa distribution, pourrait bien avoir été la dernière œuvre importante de Julien Duvivier, avec Marie-Octobre. Son film suivant, La Femme et le pantin (1958), devait en tout cas beaucoup décevoir. Il est vrai que le roman de Pierre Louÿs avait précédemment inspiré à Josef von Sternberg une adaptation véritablement éblouissante, servie par un superbe scénario de John Dos Passos et dominée par l’une des plus belles interprétations de Marlene Dietrich (1935). La comparaison n’était évidemment pas à l’avantage du cinéaste français qui, malgré la collaboration de Jean Aurenche, de Marcel Achard et d’Albert Valentin, un remarquable metteur en scène alors cantonné dans d’obscures tâches de scénariste, passa complètement à côté du sujet. Et, malgré toute son aura de mythe érotique, Brigitte Bardot ne parvint pas à faire oublier Marlene.

Victime de la nouvelle vague

Le cinéaste se montra beaucoup plus heureux avec Marie-Octobre (1958), une très libre adaptation d’un roman de Jacques Robert dialogué de main de maître par Henri Jeanson. Le rôle-titre était confié à Danielle Darrieux, dont le sûr métier faisait merveille dans ce huis clos réunissant les survivants d’un réseau de résistance aux fins de démasquer le traître qui avait été à l’origine de son démantèlement. Le cinéaste avait pris soin de laisser les acteurs dans l’ignorance du dénouement. Et, pour ménager le suspense, il exigera que, pendant le dernier quart d’heure, les portes des cinémas soient fermées. Le film devait être également une pièce à succès.

Avec Marcel Carné et Henri Decoin, Julien Duvivier fut l’une des premières victimes de la nouvelle vague, dont le succès fut principalement dû à son aptitude à répondre aux aspirations d’un public renouvelé, à exprimer la sensibilité de toute une génération. L’air du temps avait changé, les goûts aussi, mais le cinéma de Duvivier était resté le même : impeccable, mais de plus en plus éloigné de la réalité du moment. Adapté d’un roman de Robert Sabatier, Boulevard (1960) avait à cet égard quelque chose de terriblement démodé malgré la présence de Jean-Pierre Léaud, que François Truffaut venait de révéler dans Les Quatre cents coups (1959). Mais cette présence même ne faisait qu’accuser la différence qui séparait les deux cinéastes : d’un côté un « jeune » qui avait encore beaucoup à apprendre mais que l’on sentait gros d’une œuvre importante à venir, de l’autre un « ancien » qui, il faut bien l’admettre, n’avait plus grand-chose à prouver.

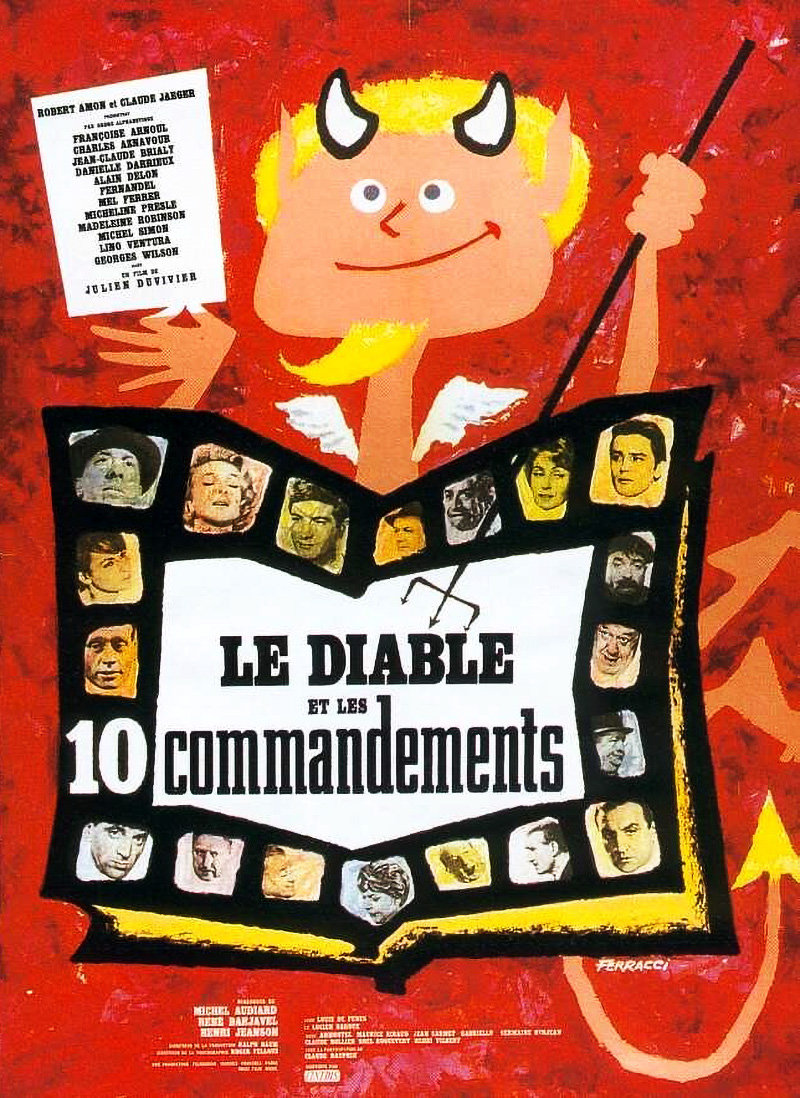

Ce n’était certes pas un naufrage, et Duvivier était encore capable d’avoir de bons moments, comme dans La Grande vie (Das Kunstseidene Madchen, 1960), un mélodrame naturaliste tourné en Allemagne avec Giulietta Masina, ou, surtout, comme dans La Chambre ardente (1961), un curieux film policier tiré de John Dickson Carr dans lequel une descendante de la marquise de Brinvilliers empoisonne son beau-père, lequel a pour ancêtre le policier qui avait confondu la célèbre criminelle… Il y avait indéniablement dans ce film joliment interprété par Jean-Claude Brialy et Claude Rich, plus de motifs de satisfaction que dans Le Diable et les Dix Commandements (1962), un film à sketches qui faisait la part trop belle aux mots d’auteurs (en l’occurrence, Henri Jeanson et Michel Audiard) et qui était surtout prétexte à un véritable défilé de vedettes. Quant à Chair de poule (1963), un thriller inspiré de James Hadley Chase dont la trame rappelle singulièrement celle du Facteur sonne toujours deux fois, le roman de James Cain porté plusieurs fois à l’écran, il a gardé aujourd’hui ses défenseurs en raison notamment d’une atmosphère « délétère à souhait » (Daniel Collin).

Duvivier devra attendre quatre ans avant de tourner Diaboliquement vôtre (1967). Cette intrigue criminelle fort élégamment photographiée ne devait rien ajouter à sa gloire. Curieusement, ses deux principaux collaborateurs étaient deux hommes dont les débuts furent étroitement associés à ceux des cinéastes de la nouvelle vague, le scénariste Paul Gegauff et le chef opérateur Henri Decae.

Le 29 octobre 1967, Julien Duvivier, victime d’une crise cardiaque, allait perdre le contrôle de sa voiture, qui viendrait percuter celle du ministre Maurice Schumann avant de s’écraser contre un arbre. Ainsi disparaissait celui que Jean Gabin qualifiait de « grand horloger de la profession», en lequel on s’accordait à saluer l’artisan consciencieux dont Maurice Bardèche et Robert Brasillach, dans leur Histoire du cinéma, disaient qu’il était un « virtuose à la manière de Hollywood » à qui on ne pouvait demander plus « qu’un métier assurément remarquable ». Sans doute, comme le laissait entendre Charles Spaak, lui manquait-il cette grâce qui fait la différence. Pour Jean Renoir, cependant, Duvivier était plus qu’un homme de métier, et il devait lui rendre le plus beau, et, sans doute, le plus pertinent des hommages : « Ce grand technicien, ce rigoriste, était un poète. Ses films ne se limitent jamais à l’exposition d’un sujet, ils vous entraînent dans un monde à la fois réaliste et irréel. Ce monde n’est pas seulement le produit de son imagination, il est aussi le résultat de son sens aigu de l’observation. Ses personnages sont vrais, et pourtant il leur arrive d’être fantastiques. Ce maniaque de la précision était aussi un rêveur. » [Le Figaro littéraire, novembre 1967]

LES SECONDS RÔLES DU CINÉMA FRANÇAIS DANS LES FILMS DE JULIEN DUVIVIER

Dans la volumineuse filmographie de Julien Duvivier, on évoque principalement les acteurs et actrices de premier plan en oubliant, parfois, les seconds rôles. Or, leur place est essentielle et leur talent a contribué, en donnant la réplique aux plus grandes stars, à la réussite des films du réalisateur. Voici quelques exemples de seconds rôles du cinéma français ayant joué dans les films de Duvivier. La liste n’est pas exhaustive et sera enrichie au fil du temps.

LA BANDERA – Julien Duvivier (1935)

Après avoir tué un homme, Pierre Gilieth s’enfuit et passe en Espagne, où il s’engage dans la Légion étrangère… (…) Dans le cinéma français d’alors, la mode était aux films de légionnaires, et Le Grand Jeu, de Jacques Feyder, avec Pierre Richard-Willm (1934), était déjà un classique. Celui-ci aurait d’ailleurs dû tenir le rôle de Gilieth. Il revint à Gabin.

GOLGOTHA – Julien Duvivier (1935)

Gabin l’a souvent raconté : c’est avant tout parce que Julien Duvivier tenait absolument à le faire jouer dans Golgotha qu’il a fini par accepter un rôle pour lequel il ne s’estimait pas fait. Cela se passait en 1934, et c’était peut-être la première fois que l’amitié éprouvée pour un réalisateur pesait son poids dans une décision professionnelle – mais ça n’était assurément pas la dernière.

LA BELLE ÉQUIPE – Julien Duvivier (1936)

Pour son allant, son utopie réalisée (même si elle ne dure que le temps d’une saison) et son vin gai, cette Belle Equipe procure une griserie intacte. Cinq camarades, des ouvriers au chômage et un réfugié espagnol, partagent un pactole gagné à la Loterie nationale pour rénover un lavoir en ruine au bord de la Marne et le transformer en guinguette.

PÉPÉ LE MOKO – Julien Duvivier (1937)

Des ruelles, un dédale grouillant de vie, où Julien Duvivier filme des pieds, des pas, des ombres portées : la Casbah est un maquis imprenable par la police, où Pépé le Moko (« moco » : marin toulonnais en argot) a trouvé refuge. Ce malfrat au grand cœur (Gabin) s’y sent comme chez lui. Il y étouffe aussi. Quand ses rêves de liberté, sa nostalgie de Paname prennent les traits d’une demi-mondaine, Pépé, on le sait, est condamné…

L’HOMME DU JOUR – Julien Duvivier (1937)

C’est juste après La Belle équipe, que Duvivier tourne L’Homme du jour, film mineur dans la filmographie du réalisateur mais qui mérite d’être découvert. Cette grosse production met en vedette Maurice Chevalier tout auréolé de ses succès américains (notamment avec Lubitsch). L’Homme du jour bénéficie à nouveau de la collaboration de Charles Vildrac et de Spaak, mais on a souvent l’impression que l’acidité et l’ironie premières du propos sont combattues par les nécessités commerciales qui entourent la présence de Chevalier, sans que, pour autant, le film soit un succès public.

LA FIN DU JOUR – Julien Duvivier (1939)

Le générique, déjà, serre le coeur : des vieillards assis dans un grand couloir, comme dans l’antichambre de la mort. Des vieux pas comme les autres : des comédiens nécessiteux et oubliés. Avec Poil de Carotte, c’est sans doute le film le plus personnel de Julien Duvivier : dans sa jeunesse, il avait débuté sur les planches et éprouvé la déconvenue — un humiliant trou de mémoire en scène, entre autres. Cabrissade, le cabot, la doublure qui n’est jamais entrée dans la lumière, ce représentant des « petits, des sans-grades », c’est un peu lui. Dans le rôle, Michel Simon est absolument bouleversant.

THE IMPOSTOR (L’Imposteur) – Julien Duvivier (1944)

En 1943, la nouvelle se propage parmi les Français d’Hollywood : Gabin et Duvivier, le célèbre tandem de Pépé le Moko, tournent ensemble un film de propagande gaulliste. Une œuvre qui sera diversement appréciée des deux côtés de l’Atlantique.

PANIQUE – Julien Duvivier (1946)

Panique raconte le quotidien d’un homme solitaire et asocial qui, regardé de travers par les habitants de l’agglomération parisienne où il réside, se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. jusqu’à se faire traquer par la population dans un final des plus glaçants. Une vraie parabole sur les comportements les plus sombres de l’être humain, synthétisée ainsi par le journaliste jean-François Rauger : « Comment la communauté humaine peut fabriquer un bouc émissaire et le charger de tous les péchés du monde ».

LA FÊTE À HENRIETTE – Julien Duvivier (1952)

Le film qu’il faudrait montrer à tous les scénaristes en herbe : comment travailler à deux quand tout vous oppose ? Louis Seigner joue le scénariste cartésien, Henri Crémieux, le romanesque. On visualise l’histoire qu’ils inventent au fur et à mesure, en s’engueulant copieusement, en tirant leur récit à hue et à dia. Et selon que l’un ou l’autre est aux commandes, les mésaventures d’Henriette un 14 Juillet à Paris deviennent une bluette tendre ou un polar inquiétant.

VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS – Julien Duvivier (1956)

Dans Voici le temps des assassins, le personnage de Chatelin est l’occasion d’une grande composition pour Gabin, parfait en grand chef, permettant à Duvivier de donner à son film une épaisseur réaliste, dans laquelle il l’installe dès les scènes d’ouverture, où la caméra se déplace avec fluidité en accompagnant Gabin dans son travail (ouverture du restaurant, marché aux Halles, préparation des plats) tout en exposant les personnages et les situations.

L’HOMME À L’IMPERMÉABLE – Julien Duvivier (1957)

Sorti avec succès sur les écrans français le 27 février 1957, L’Homme à l’imperméable a été réalisé par Julien Duvivier d’après le roman Tiger by the Tail, écrit par James Hadley Chase en 1954 et publié la même année dans la « Série Noire » sous le titre de Partie fine. Le roman se présente comme un thriller dans lequel l’existence d’un homme ordinaire, Ken Rolland, vire au cauchemar lorsqu’il décide de profiter de l’absence de sa femme pour satisfaire ses pulsions sexuelles en passant la nuit avec une prostituée, et que celle-ci est mystérieusement assassinée par un tiers en sa présence.

MARIE-OCTOBRE – Julien Duvivier (1959)

Un grand film de la fin des années 1950, signé Julien Duvivier et Henri Jeanson. Un véritable suspens, magistralement interprété par une pléiade de comédiens prestigieux. En 1944, ils formaient un réseau de Résistance. L’un deux a trahi. Des années plus tard « Marie-Octobre », seule femme du groupe, les réunit pour découvrir qui a trahi… Et, à la fin de l’enquête, le traître devra mourir !

CHAIR DE POULE – Julien Duvivier (1963)

A la suite d’un cambriolage manqué où le propriétaire est mortellement blessé, Daniel est condamné à la place de son complice Pau. Il réussit cependant à s’évader avant d’être emprisonné et trouve refuge chez un garagiste, Thomas. Mais la femme de celui-ci découvre le passé de Daniel et va l’obliger à dépouiller son mari qu’elle n’a épousé que pour son argent… Ce film est l’un des films les plus méconnus et sous-estimés de Duvivier et pourtant, même s’il n’est clairement pas la plus grande œuvre du réalisateur, il possède de nombreuses caractéristiques louables et constitue un hommage très respectable aux thrillers du film noir américain.

- [mémoire vive] DE LA SWEATER GIRL À L’ICÔNE : LA TRAJECTOIRE FULGURANTE DE LANA TURNER

- [mémoire vive] BILLY WILDER : DES TÉNÈBRES DU FILM NOIR AUX ÉCLATS DE LA COMÉDIE

- UNE SI JOLIE PETITE PLAGE – Yves Allégret (1949)

- THE BIRDS (Les Oiseaux) – Alfred Hitchcock (1963)

- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – LE FORT EN THÈSE (9/10)

En savoir plus sur mon cinéma à moi

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Catégories :Les Réalisateurs

2 réponses »